1. 概要

5月8日、衆議院の地域・こども・デジタル特別委員会において「デジタル社会形成基本法等の一部改正法案」に関する質疑が行われました。4月23日に行われた同委員会の続きに当たる質疑で、デジタル社会形成に対する取り組みの姿勢などについて話し合われました。

衆議院「地域・こども・デジタル特別委員会」

2024年5月8日 (水)

衆議院議員衆議院インターネット審議中継 ビデオライブラリ→https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55198&media_type=

2. 質疑のポイント

冒頭質疑(小林史明・衆議院議員)

- 個別最適の議論ではなく、社会全体の方向性を定めて政策を評価すべき。

- テクノロジーを活用し、多様でフェアな社会を実現するための取り組みが必要。

- デジタル技術は社会インフラとして効果的であり、マイナンバーカードと健康保険証の一体化は社会インフラとして議論すべき。

- マイナンバーカードはインフラとして、期限を区切って全員持っていただく必要がある。

- 健康保険証の不完全性が個人認証のリスクを増大させるため、リアルタイムで確認できる個人認証の仕組みが必要。

- マイナンバーカードの表面の情報を極力削減し、電子的な認証を強化すべき。

- システム構築の際、既存のシステムや民間のクラウドサービスを活用できないかを検討し、システム開発を行う意識が重要。

- 業務の見直しとシステムの相乗りを促進し、デジタル庁の権限を活用して行政の効率化を図る。

回答(冨安泰一郎・デジタル庁統括官)

- 新しいシステムを作る際には、既存の共通機能やシステムを活用することが重要。

- 既存のシステムや民間企業が提供するサービスを活用することで、効率的なシステム構築が可能。

- 制度を作る際には、既存のシステムや業務との整合性を確保することが重要。

- デジタル庁は各省と連携し、既存のシステムや業務との関係を考慮した取り組みを進めていく方針。

まとめ(小林史明・衆議院議員)

- デジタル庁が他省庁の制度や業務に合わせてシステムを作るのは失敗を招く。アナログな業務のやり方にデジタルを合わせるだけでは効率化しない。

- デジタル庁のメンバーにはデジタルに関する専門知識が必要。ダイバーシティの重要性を強調。

- 社会全体がフェアで自由に活躍できる環境を実現するためには、デジタル庁と連携した人材配置が必要。

- 政治改革において、目の前の問題ではなく、多様な個人が政治参加できるための社会像とか、あるべき民主主義国家の姿を描きながら、改革の議論を行う必要がある、

- 制度の変革や文化の根付かせには時間が必要。議論を通じてより良い社会を目指す。

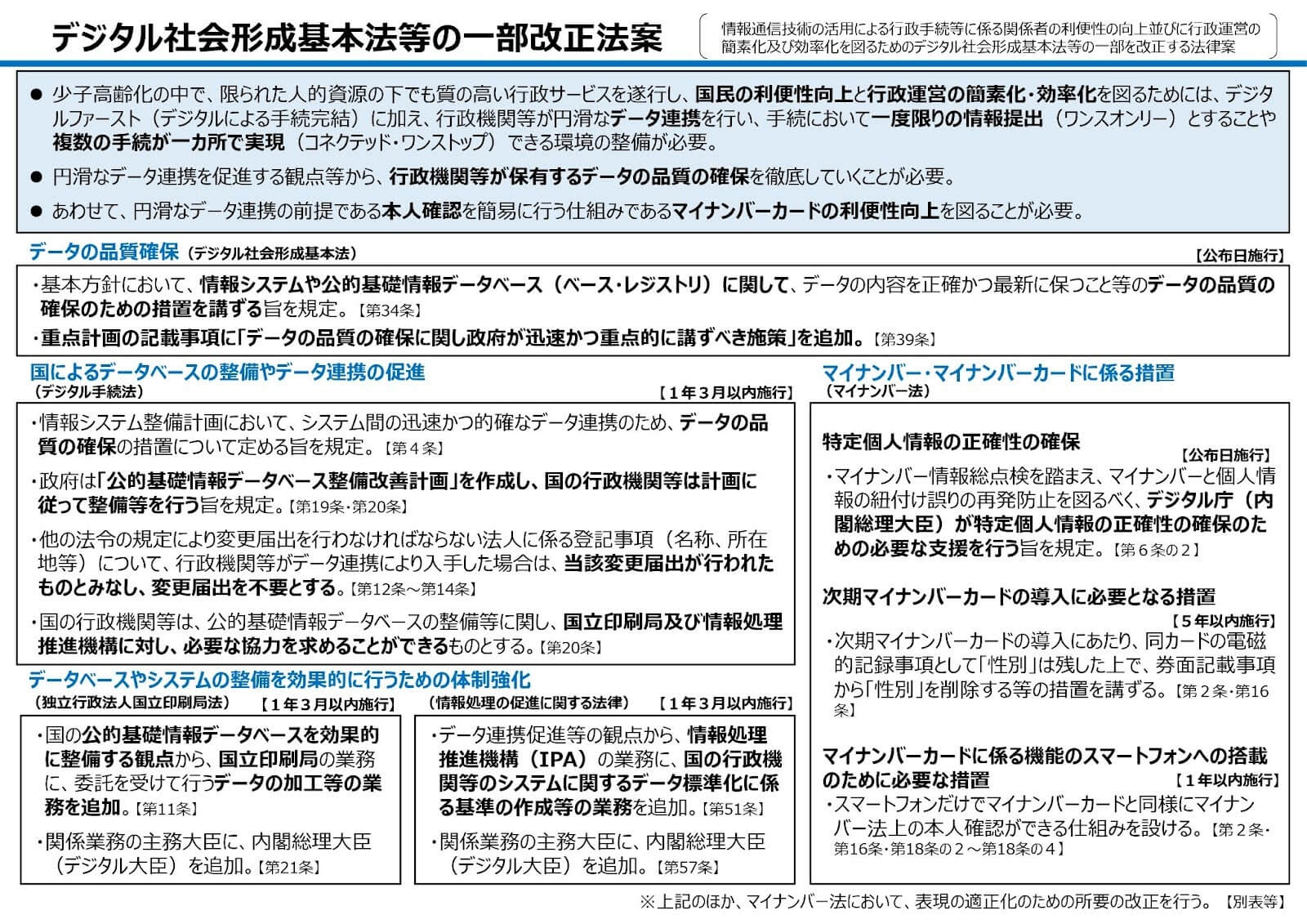

3. 関連する法律

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(デジタル社会形成基本法等の一部改正法案)

情報通信技術の利用で行政手続きを改善する法律案です。

データ品質確保、データベース整備、マイナンバー関連措置が柱。公的データベース整備やシステム強化、マイナンバーカードの改善・スマホ対応などを定めるものです。

4. 書き起こし

文字起こしは生成AIを利用しています。詳細な内容については実際の動画をご覧ください。

小林史明・衆議院議員:

前の1時間の時に質問しきれなかった部分を質問通告してありましたので前日に決まった関係もあってこの通告文を質問を今日はさせていただきたいと思いますが、その前にあの質問以降与野党のやり取りを聞いていてちょっと気になった部分について少し最初お話をした上で質問に入っていきたいと思います。

まず様々な法案や様々な政策を考える上で一つ一つに対して個別最適の議論をするものではなくやはりありたい社会の姿向かいたい国の方向性を一本定めてその方法に対してこの法案やこの予算政策は適切なんだろうかということで判断していくべきだと私は思っています。

その点でいくと私としてはですねこの議員になって以来テクノロジーの社会実装で多様でフェアな社会を実現するとより多くの個人が一人一人が自由にそして様々な背景を持っていても意欲を持って活躍できるそして努力や成果がフェアに評価されるそんな社会を作っていきたいと思っています。

その時にデジタルというのは大変有効であると考えています。それを考えた時にですね、テクノロジーの部分でもその一般の日常活動を行う上でいわゆるアプリケーション的にソフトの世界で便利に使うという部分と社会インフラとして全国民が必ず使っていただくことによって社会全体が効率的になったり安全になったりという部分とちょっと層が違うと思うんですね。

気になっていたのはやはりマイナンバーカードと健康保険証の一体化についての議論は完全に後者のインフラの部分であるということを前提に私は議論すべきだと感じました。そこで一つですね、立憲民主党中谷さん中心にいろいろお話があったのはやはり全員が持ちたいと思える便利な状況になってからちゃんと持っていただくということが重要ではないか。私もそれすごく大事なアプローチだと思います。当然国民の皆さんに使っていただくためには使ったら便利であるという完璧な状況を用意すべきだと私もそう思うんですね。

ただインフラとしてむしろ先に全員に使ってもらう必要があるものについてはこれは申し訳ないですけども期限を区切って全員持っていただく必要があると思います。なぜマイナンバーカードがそうなるのかということなんですが、一つは先般の質疑でやり取りした社会保障の無駄ですね。今のこの健康検証を紙で発行してやり取り続ける限り、毎年100億円以上の費用が事務手続きで無駄になっていく。データを使った社会保障改革まで含めるともう一桁必ず増えるはずだと思う。それはやっぱり早く改革をし、保険料をできれば下げていく、抑制していくというところに力を注ぐべきだと思います。

もう一つ実はこの議論に抜けているのはですね、国民の安心安全なんです。健康保険証という身分証明書に顔写真がない、電子的に資格をリアルタイムで確認する方法がないというのは非常に不完全で危険な、実は個人認証の仕組みになっているということです。実際に一時期スマートフォンを使った講座解説のときに、偽の講座、成りすましの講座を解説するときに使われたのが健康検証でした。様々な議論があった結果、今、講座解説等には健康保険証は使えないということになりました。それはまさにこの健康保険証が個人を証明するのに不完全なものであるということなんですね。だからこそ早くこの健康保険証は手放していただいて、完全にリアルタイムに個人の認証ができる仕組みを持っていただきたい。それは政府として提供する義務があると思っています。

今少し話題になっているのはマイナンバーカードの表面を偽造したもので、個人を偽る人が出てきているということがあります。これは問題です。でも理想の姿というのはどうしなければいけないかというと、私はマイナンバーカードの顕面は全部消せばいいと思っています。何も書いていないマイナンバーカードを用意する。そして一般の方々、事業者の方々がスマートフォンやタブレットで気軽に読み取ることができる。読み取れば必要な情報が読める。こういうふうになると番号も表に出す必要はないし、個人の名前や住所も表に出す必要はなくなります。実際現在クレジットカードはナンバーレスカードということで、番号すらも表に書いていないカードが普及しています。ですから次期カードについてはまだ表記は残りますが、第3期については私は券面の表記をなくすべきだと思います。それによって電子的にリアルタイムで読み込むことが、本当に安心安全な個人認証を提供することになると思います。

実際に今デジタル庁の中では、このマイナンバーカードの電子的な読み取りを簡単にできるようなアプリケーションを開発して提供が予定されています。これが広がっていけば、現在のマイナンバーカードの券面、表面を偽造した詐欺も撲滅することができますから、こういったアプローチでまずはやっていくことが重要ではないかと思います。

そしてもう一つアプローチの仕方です。先ほどのソフトな世界、アプリケーションの世界であれば、なるべく使いやすくしていって、皆さんに使っていただく、促していくことで利用率を上げる、こういうアプローチが適切だと思いますが、インフラ部分については、どこかで期限を区切ってやる必要があります。実際に地デジ化のときはそれをやっていますね。アナログ放送を停波します。それにあたって、皆さんのご自宅の受信設備を全部デジタル対応にしていただくということを、当時、総務省がボランティアを募り様々な機関と連携して、複数年かけてやりきっています。

でも、それによって、この社会のインフラは圧倒的に前に進み、利便性が高まり、そしてコストは抑制された。同じようなアプローチを、今回マイナンバーカードと健康保険証でやろうとしているということですから、我々はそれを国民にちゃんと説明をして、そして持ったときには、やっぱり便利だったと思える瞬間を作る。

これでいくしかないと思いますので、その考え方は、ぜひ立憲民主党やその他の政党の皆さんとも共有しながら、そこの丁寧さとか便利さがあまりにも低いんじゃないか、こういうところで改善していくというところで、議論ができればと思っています。

加えて、私、とても大事な気づきをいただいたのは、中谷さんの質疑のもう一つは、性別の表記の話ですね。国際基準では、もうちょっと違う男女以外の表記もあるので、そういったことも政府として考えるべきではないかという提起がありました。これは大事な話だと思うんです。ただ、ベースレジストリというのは、永久に残る、国として責任を持って保管する唯一のデータベースになりますから、ここで生まれた瞬間の遺伝子的な性別とか、こういったものがわからなくなると、場合によっては国際的なスポーツ大会とかどうするんだっけ、みたいなことが起こってくると思うので、あくまで住民基本第一は戸籍、これはベースレジストリですから、性別はちゃんととっておく。

一方でもう一層上に、自分が申告したい性別であったりとか、もしかしたら別姓の情報であったりとか、合わせて先般の質疑でやり取りさせていただいた、何か自分にあったときの連絡先とか、遺言の内容、こういったものを保管しておくデータベースを一層設けて、何か必要な証明書として表に出すものについては、この情報を引っ張り出せるということになれば、政府として唯一のデータベースは持ちつつ、国民として使いたい情報、表に出したい情報を随時引き出すことができるということは、利便性高くできるんじゃないかと思うんですね。

こういうふうに少し層を切り分けて構造的に整理をしていけば、中谷さんの提案も私はできるんじゃないかと思っていまして、これは党派を超えて、少しこのシステムの在り方であったりとか、そもそも政府が持つべきベースレジェンションの情報とは何か、これは共産党の高橋さんともぜひご相談したいと思いますが、本当はもうちょっとこの独居老人の話とか孤独孤立の話も含めて、政府側が統一的に持った情報を増やした方がいいんじゃないの、福祉のために必要なんじゃないの、なんで携帯電話番号を持ってないんだっけと、連絡つかなくて困るよね、こういうことも解決に導けるんではないかと思いましたので、これまでの野党の皆さんの質疑を聞いて、少し思ったこと、ご提案をちょっと共有させていただきました。

その上で、このような国民の利便性、そして安心・安全を守るためには、政府が作っていくシステムというのが非常に重要になってまいります。だからこそ、丁寧に作る、きちっと作るということがずっと続いてきたわけですけれども、結果として非常に高い、費用のかかるシステムがたくさん出来上がってしまったというのが現在であります。それをやはり改善をし、利便性は高いけれども値段は低く、そして複数の省庁が共同で使えるような場合によっては、自治体が独自でシステムを調達しなくても、業務を簡単にシステム化できるような、そんな状況を作ろうということで、デジタル庁が出来上がったわけです。そこでデジタル庁に提案及び質問をしたいと思います。

とにかくシステムを作るときに、私もワクチンの仕事をやったときにも思いましたけれども、何か新しい業務をやるときにシステムを作ろうと思うと、ゼロから調達をかけて作ろうということから検討が始まるんですね。でも本来は順番が逆で、今ある政府のシステムで相乗りして使えるやつがないんだっけ、というところから本来は考えるべきではないかと。それが難しかったら、民間事業者が既に提供している、いわゆるSaaSと呼ばれる一般企業も使えるようなクラウドのサービスですね。これを使えないのかと、本当は考えるべきだと。次の順番は、いわゆるPaaSですね。プラットフォームサービスを提供していて、その上に簡単にプログラミング言語を書かなくてもシステムが作れるツール。これがローコードツールと呼ばれていますが、これ使えないんだっけというふうに考えて、それでもダメだったら独自でシステムをゼロから作ろうと。こういう思考の順番になった方がいいと思うんですね。そう考えたときに、厚生労働省がコロナ対策の病床の確保や検査数など病院の調査をするために、G-MISというローコードのツールを使って作った仕組みがあって、これ現在ではどんどん広げていって、全ての医療機関向けに多数の法廷調査をするときもこの仕組みでやるとか、部署ごとに調査事業をやっていたんですけども、それもシステムを使わなくて、このG-MISでアンケートを取っちゃう、調査も全部やっちゃうということで、もう完全に相乗りを増やしていったんですね。これはすごくいい事例だと思うんですね。こういう事例を横展開して、既存の仕組みでできそうなんだけど、ちょっとだけこの制度があるからできないんだよね、みたいなのは、むしろ制度を変えてシステムに乗るようにしちゃうというふうにした方が、確実にアプローチとしてはいいと思うんですね。

それに合わせて業務を見直すということが的確なのではないかと思います。それを多省庁にもちゃんと求めていくということに、デジタル庁が持っている、伝家の宝刀である敢行権を私は使うべきだと思いますが、いかがでしょうか。

冨安 泰一郎・デジタル庁統括官

ご答弁いたします。

何か新しいシステムを作る場合に、最初から作るのではなくて、既にある共通機能や既にあるシステムを活用する、あるいは先生がご指摘のように、そういうものがなければ、民間企業が提供しているようなサービスを活用するということを検討することは非常に大事だと思っています。

デジタル庁としてもそういうことを各省に求めているところでございます。また、制度を作る場合において、今私どももシステムの制度と業務の整合性を確保するということを表現を使っておりますけれども、やはり既にあるシステムや業務との関係を意識して、そこに無駄がない、あるいは整合的な形になるように考えることは非常に大事だと思っています。

これはデジタル庁といたしましても、プロジェクト管理を通じまして、あるいは旧デジタル臨庁の活動なども通じまして、そういったことを各省に理解を求めながら進めているところでございまして、各省と連携しながら、デジタル庁としてはしっかりそういった考え方を着実に進めてまいりたいと考えております。

小林史明・衆議院議員:

残り5分になりましたので、もう質問はしません。皆さんに共有ということで、締めていきたいと思います。

やはり、与野党でデジタル庁と向き合うときに、一つの共通認識をしたいのは、デジタル庁が他省庁の制度に合わせて、他省庁の業務に合わせてシステムを作る存在になったら、必ず失敗するということは共通認識したいですね。そもそもアナログな社会を前提にできた制度と業務のやり方にシステムを合わせたら、どう考えたって効率化しないんですね。それは単純な電子化であって、デジタルトランスフォーメーションではありません。そのことを考えると、デジタル庁が本当に今の権限と今の仕事のやり方でいいのかということを、与野党で問うていくことが重要だと思います。

特に何か突発事故が起こったとき、突発的な案件が起きたときは、政府というのは基本的に副庁管補室から始まっているわけですね。この補室で全省庁を調整して、業務を割り振って、そこから仕事が始まっていくということが、さまざまな緊急案件では起こります。ワクチンのとき、コロナのときもそうでした。そこにデジタルが分かる人材がいないと、アナログな業務のやり方の設計で各省庁に業務が振られて、そこからなんとか、これデジタルでなんとかできないの。これが数十年のデジタル配線の根源なんですね。そもそもの仕様が悪い、設計が悪い。

でもそれは今のメンバーがいいとか悪いとかではなくて、そういう専門性を持った人がそのメンバーにいるかどうかなんですね。これが本来の組織のダイバーシティの必要性だと思います。そこに女性がいるのかとか、専門性がある人がいるのかとか、障害がある人がいるのかとか。これが本当にダイバーシティの獲得だと思うし、その意義だと思うんですね。

その点では、もっと業務レベルや制度レベルの最上流のところにデジタル庁およびデジタル庁と連動した人材を、ぜひ我々の力で配置をし、この社会全体を誰もがフェアに、そして自由に意欲を持って活躍できる社会や制度にするということにできたらいいなと思っています。

その上でもう一つ、これは叱られるかもしれないんですけども、最近気になっているのは、本当に私たちはちゃんと一本筋を通して、あるべき社会像とか、あるべき民主主義国家の姿を描きながら、改革の議論ができているだろうかということですね。今の政治資金規正法の話もそうだと思うんです。何となく目の前で起きている問題に、右と左からいろいろ対処してやった結果、もしかしたら資本家しか政治家になれない制度になりやしないか。特定の政党組織だけが強い、そんな民主主義国家になりやしないか。本当は多様な個人が自由にチャレンジをし、その中で自ら多くの人を巻き込んで政治活動ができるというのが重要だと思います。

その点では、パーティー権の公開基準20万円から引き下げるという議論があったり、そもそもパーティーを禁止する、それも選択肢であると思うんですね。その時に必要な活動資金をどこから別で調達するのかをセットで議論しないと、本当にお金持ちしか政治家になれなくなる。もしくは国会議員が完全に地方議員に依存する、そういう形の民主主義の政治の世界になっていきます。それを公費で負担するのか、それとも個人の寄付にするのか。個人の寄付でやろうとした時に、インターネットでの政治寄付は全然広がらなかった。

ということは、制度を作ってその文化を根付かせていくためには時間軸が必要ですから、何年かけてその社会に移行するのかということも、思い描いてちゃんと議論することが重要だと思うんですね。それは様々な政策でも同じだと思います。

その点では、そこを共有しながら、上り方は違うかもしれないけれども、より良い社会を作るということで、これからも野党でデジタル及び子ども、そして地域を良くするという議論ができたらなと思ってこの時間をいただきました。というわけで、30秒くらい残しましたので、おつなぎしたいということで、今日はありがとうございました。