1. 概要

5月22日、衆議院の地域・こども・デジタル特別委員会において日本版DBS制度などを含む「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案」に関する質疑が行われました。委員会で田中健・衆議院議員による質疑を取り上げ、まとめました。

会議名:衆議院「地域・こども・デジタル特別委員会」

開会日:2024年5月22日 (水)

衆議院インターネット審議中継 ビデオライブラリ

→ https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55253&media_type=

2. 質疑のポイント

日本版DBSの適用範囲について

- 法案の目的と不足部分

- 国民民主党は法案の趣旨目的を支持し、早期成立を望むが、現行法案には懸念点や不足部分があることを指摘。

- 条例違反の適用範囲

- 体液をかけた行為や露出行為が条例違反で逮捕された場合、本法案の対象になるかを確認。

- 子ども家庭庁 藤原朋子成育局長の回答:条例に基づく性犯罪は犯歴対象になるが、具体的な事案には答えられないとする。

- 体液をかける行為の法的適用

- 同じ人物が前日に条例違反で逮捕され、翌日に体液をかけて再逮捕された場合、条例違反は適用されるが、体液をかける行為自体は適用外となることを確認。

- 子ども家庭庁 藤原朋子成育局長の回答:条例に基づく性犯罪は犯歴対象になるが、一部の行為を抜き出して特定性犯罪に含めることは難しい。

- 民間教育保育事業者の取り扱い

- マッチング事業者が認可外保育施設として法案の対象になるかを質問。

- 子ども家庭庁 加藤鮎子内閣府特命大臣の回答:一定のマッチングサイト事業者を認可外保育施設として届出対象とし、本法案の認定を受けることが可能とする方向で検討中。

- 個人塾や家庭教師の取り扱い

- 個人塾や家庭教師がマッチング事業者として法案の適用対象になるかを質問。

- 子ども家庭庁 加藤鮎子内閣府特命大臣の回答:業務委託契約がある場合は対象になるが、単なるマッチングでは対象外。

- 中間団体の認定事業者としての可能性

- 子供食堂などの中間団体が認可事業者となる可能性について質問。

- 子ども家庭庁 加藤鮎子内閣府特命大臣の回答:具体的な組織体制によるが、中間団体も認定対象になる可能性があるとして検討中。

- 中間団体の役割と義務

- 中間団体が研修や相談窓口の設置などを行うことで認定事業者となり得るかを質問。

- 子ども家庭庁 加藤鮎子内閣府特命大臣の回答:中間団体の役割や組織の在り方を具体的に検討し、認定の対象となり得るか判断する必要がある。

田中健議員は、子ども性暴力防止法案の早期成立を支持しつつも、現行法案の不足部分や具体的な適用範囲に関する懸念を表明。子ども家庭庁は、具体的な事案や組織体制に基づいて慎重に検討を進める意向を示しました。

加害者の再発防止について

- 加害者の治療プログラムと職業紹介の必要性

- 西岡議員は日本版DBS制度による加害者の教育現場からの排除後、子どもに対する再犯の可能性を懸念し、治療プログラムや職業紹介の総合対策の必要性を大臣に質問。

- 治療と再犯防止策

- 新たな治療や加害構成の視点を加えた総合的な取り組みや、法務省による受刑者対象の処遇プログラム、ハローワークとの連携による職業紹介などの対策を説明。

- 依存症としての治療の必要性

- 小児性犯罪を依存症として治療の対象とし、保険適用を考慮するべきという意見や、長期の治療と社会での改善の場の必要性について質問。

- 厚生労働省 辺見聡障害保健福祉部長の回答:性依存症の治療の現状、出所者の再犯防止のための医療的支援や福祉的支援の重要性を強調し、調査研究を基に対応を進めることを説明。

- 性犯罪者の処遇プログラム

- 法務省 中村功一サイバーセキュリティ・情報化審議官の回答:性犯罪者への認知行動療法を取り入れた処遇プログラムの実施状況とその効果を説明し、医療機関との連携による再犯防止の取り組みを紹介。

- 地域での再犯防止

- 性犯罪者の立ち直りを支援し、地域での医療や支援を切れ目なく受けられる体制の整備を強調。

田中健議員は、犯罪を防ぐための環境づくりの重要性を強調し、社会全体で知恵を絞って取り組むよう要請しました。各省庁は性犯罪者に対する治療や再犯防止策を強化し、地域での連携を重視することを表明しました。

3. 関連する法律

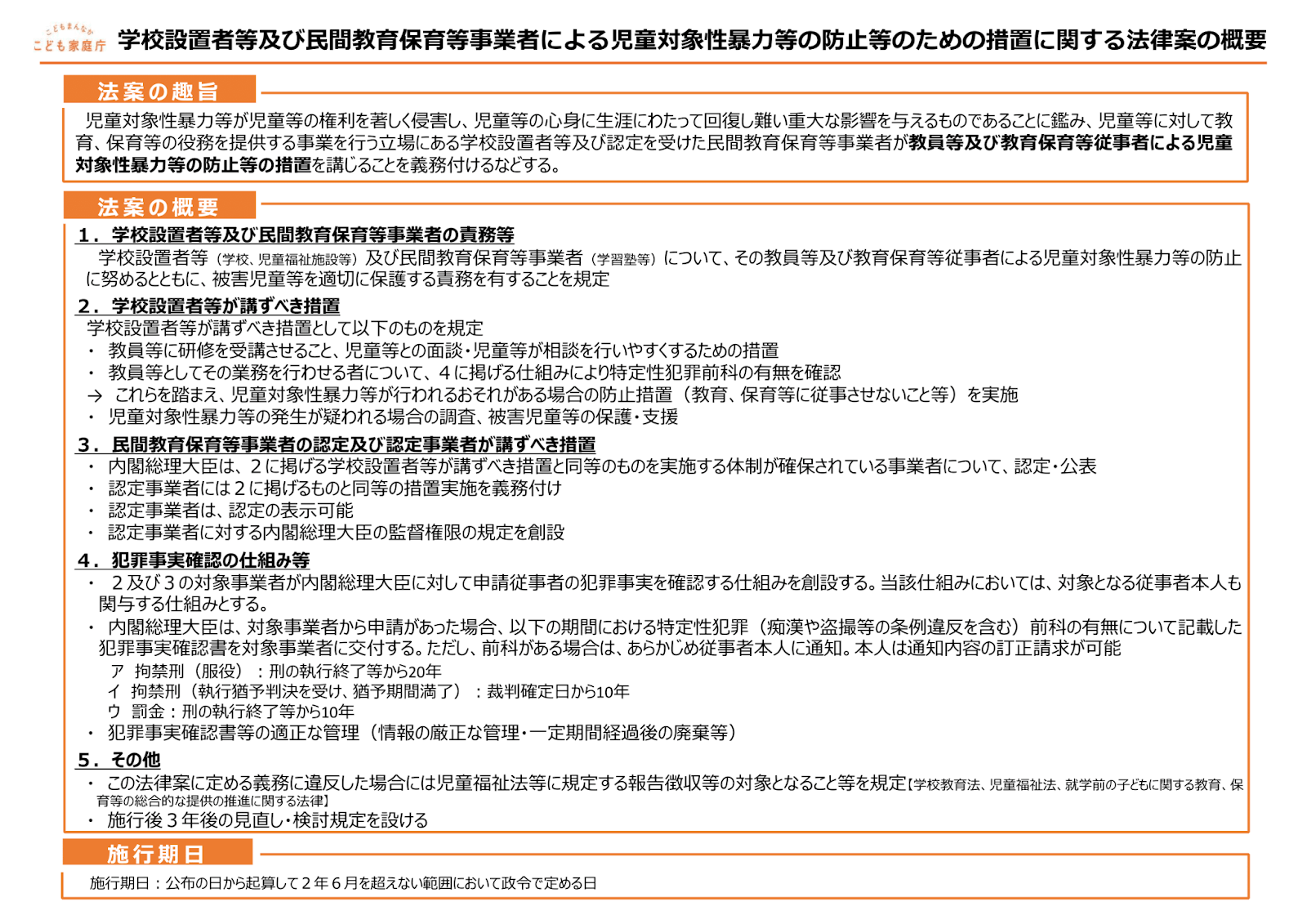

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案(令和6年3月19日提出)

日本版DBS制度を含む、児童等に対して教育・保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどを定める法律です。

・こども家庭庁「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案」

4. 書き起こし

文字起こしは生成AIを利用しています。詳細な内容については実際の動画をご覧ください。

田中健・衆議院議員

本日最後の質問となります。

よろしくお願いいたします。

今回の子ども性暴力防止法案、足らざるところも多いんですが、私たち国民民主党としても2021年には、児童対象性犯罪等の防止を図るための、児童福祉法の一部を改正する等の法律案を既に出しておりまして、この趣旨目的と一致するということでありますので、法案については、一日も早く成立していただきたいと思いますが、しかしながら、まだまだ懸念点や、また、今質疑の中でも様々な足らざる部分がありますので、それについて聞きたいと思っております。

まず通告の前に、今の質疑の中での一問、確認をさせてもらいたいんですが、今回、刑法犯罪にとどまらず、条例違反にも含まれるということをお聞きをしていますが、先ほど大西委員のこの記事の中に、体液を女性にかけたということで、この暴行罪や、器物損害罪は認められないということなんですけども、その後に、これ条例違反でも逮捕されていると、女性に下着を露出したということで、記事が載っている。

同じ人が、それで逮捕されているんですけども、この場合は、対象になり得るんでしょうか。確認をお願いします。

子ども家庭庁 藤原朋子・成育局長

お答え申し上げます。具体的な事案についてお答えすることは、 差し控えたいと思いますが、本法律案におきましては、条例の中で、みだりに卑猥な言動を行うものとしての、政令で定める条例による犯罪ということを、特定性犯罪の中に盛り込んでおりますので、それに該当すれば、かかってくるということになろうかと思います。

田中健・衆議院議員

そうしますと、この同じ方なんですけども、前日に条例違反で逮捕されてまして、次の日に体液をかけて、また逮捕されているんですけども、そうすると、条例違反では適用になるけれども、この体液をかけたのでは適用にならないということでよろしかったか確認させてください。

子ども家庭庁 藤原朋子・成育局長

お答え申し上げます。条例に基づく前科ということであれば、先ほど申し上げました、政令で定める必要がございますけれども、みだりに卑猥な言動を行ったということで、条例違反ということの前科であれば、性犯罪の犯歴対象になります。該当するというふうな、該当の対象になります。

田中健・衆議院議員

つまり同じ方なんで、しかも一日違いで、同じことを繰り返しているんですけれども、つまりリスクはあるということなんですね、こういう方は。

ですから今回は、暴行ないしは、既物損害罪では特定犯罪には含まれないということなんですけれども、しかしながら条例では含まれるということなんで、やはりこれはなかなかわかりづらいのと、そして目的はやはり子どもを守るということ、何度も今日の委員会の中でも出ておりますが、ぜひこの課題についても、今後の検討課題にしていただいて、そして子どもを守るにはどうしたらいいか、ということを進めていただければと思っています。

それでは質疑に続きます。

今回の法案においては、民間の対象事業者、これも質疑出ておりました。民間教育保育事業者であり、マッチング事業者自体は、認可外の保育施設としての届出対象ではなかったわけですけれども、マッチング事業者についても、法案の対象事業に取り入れるとの答弁がありました。対象事業者の変更というのは、必要ないのか、また工夫をするといったが、どのように工夫をするのか、今回の法案の中で、どの部分でそこを対応できると、読み取れるのか、伺います。

こども家庭庁 加藤鮎子・内閣府特命大臣

お答え申し上げます。

ベビーシッターのマッチングサイト事業者につきましては、児童福祉法上の認可外保育施設の取り扱いを一部見直し、一定のマッチングサイト事業者を認可外保育施設として届出対象とし、本法案の認定を受けることを可能とする方向で検討をしているところでございます。具体的に申し上げますと、利用者と個人のベビーシッターとのマッチングの場を提供している事業者、これにつきまして、従来は、本法案における民間教育保育等事業者の一つである、認可外の許諾訪問型保育事業者には含まれないものとしてまいりましたが、マッチングサイト事業者と、そこに登録をしているベビーシッター、この両者の間で、業務委託等の契約を締結し、事業者が保育を提供する主体になっているという場合におきましては、認可外の許諾訪問型保育事業者に該当するものとして、今般、新たに整理をすることといたしました。これによりまして、当該マッチングサイト事業者に登録したベビーシッターにつきましては、性犯罪前後の有無の確認等の措置を及ぼすことが可能になると考えております。

田中健・衆議院議員

マッチング事業の人のベビーシッター事業については、確認ができましたけれども、これも先ほどありました個人塾や、ピアノやファミサポなどにおいても、同じ問題を抱えているんだと思います。今、業務委託をすれば、今回、適用にできるようにすると言ったんですけれども、同じように、個人での方が登録を、マッチングの登録を、例えば塾であっても、家庭教師でやりたいと言った場合、いわゆる人材紹介業の人たち、業者の人たちは、対象になり得るんでしょうか。お願いします。

こども家庭庁 加藤鮎子・内閣府特命大臣

お答えを申し上げます。

ご指摘の、家庭塾、さまざまな業態を挙げてくださいましたけれども、家庭教師やピアノ教師等の登録を受け付け、利用者とマッチングする事業形態につきましても、当該マッチングを行う事業者が、そこに登録している教師等との間で、業務委託の契約を締結した上で、事業者が利用契約を保護者等と締結をし、知識又は技研の教授の役務の提供主体になる場合は、当該事業者として、民間教育授業の人数等の要件を満たせば、民間教育授業としての認定の端子になり得ると考えてございます。一方で、単にマッチングサイトの運営のみを行い、マッチングの場の提供に留まっている場合におきましては、知識又は技研の教授を自らの責任の下で提供する事業者とは言えず、民間教育授業には該当しないと考えてございます。知識又は技研の教授を行う業態は、様々な活動自体がありますので、どのような事業形態が該当するかといった考え方につきましては、今後具体的に検討し、ガイドライン等で示してまいります。

田中健・衆議院議員

ベビーシッター等は立法事実にもなっておりますので、かなり具体的にそして検討を実施すると言っていただいているのと同じだかと思うんですけれども、ちょっと少し塾やそういった人たちに対する、家庭教師に対する、まだ取り組みがどうなるのか、今の答弁ではちょっとわかりづらい。この人はマッチング事業になるけれども、こちらはマッチング事業者にならないと、どこで線引きをするのかというのがわかりませんので、もちろん子供を守るというのが第一義ですけれども、個人で家庭教師をやる人も自分はそうでないということをやはり知らせるために、どうやったらいいかということも課題だと思いますので、ぜひここを検討していただきたいと思います。

そんな中で参考人の早乙女さんから、中間団体についてのお話もありまして、これは前回の委員会の中でも質疑がありました。児童等認知識または技芸の教授を行っていて一定の要件を満たす場合は、民間教育事業者としての認定の対象となり得ると考えているということでありましたが、実際この参考人から、子供食堂を営んでいる団体さんからは、中間組織を組織して、そこで各種の子供食堂が登録できるようにして、中間組織を経由して認可事業者となり、認可をもらう仕組みを考えているという発言まであったんですけれども、この事例の中の中間団体というのは認可事業者となり得るのでしょうか。

こども家庭庁 加藤鮎子・内閣府特命大臣

中間団体が民間教育事業を運営する個人と業務委託を行う場合におきましては、当該中間団体が認定対象事業者になり得るかどうかにつきましては、当該中間団体の役割や組織のあり方について様々なものがあり得るため、一概に申し上げることは難しいと考えてございます。具体的な事案を踏まえて、どのような組織体制であれば対象にできるかといった点も含めて検討を進めてまいります。

田中健・衆議院議員

中々ですね、子ども食堂と業務委託を中間団体とするというのは現実的ではないと思うんですけれども、大臣は個人事業主に関してはこうも言っています。従業員の研修や相談窓口の設置といった、事業者が児童の対象性暴力等の防止をするために、講ずるべき措置を講ずることが通常困難であるから、求められないと。しかしこの中間団体や中間組織がそういった窓口になって、何かそういう研修をしたり、そういうことを行えば中間団体も認可事業者となり得る可能性はありますでしょうか

こども家庭庁 加藤鮎子・内閣府特命大臣

お答え申し上げます。中間団体が民間教育事業を運営する個人と業務委託を行う場合に、当該中間団体が認定対象事業者になり得るかどうかということにつきましては、研修や相談窓口の設置だけではなく、犯罪事実の確認義務ですとか、また当該従事者に児童対象性暴力等の恐れが認められる場合に防止措置を行う義務等、認定事業者の義務が履行できるかどうかといった点も含め、検討をしていく必要があると考えております。当該中間団体の役割や組織の在り方につきましては、定義が定かではなく、さまざまなものがあり得るため、認定の対象となり得るか否かについて一概に申し上げることは難しいと考えておりますが、個人が一人で行っている事業につきましても、何らかの対策をすべきだという、委員のような問題意識をお持ちの方のお声を伺っております。

私自身も理解をしてございますので、現在の事業形態が、個人が一人で行っている事業であるからといって、一律に法律の対象としないということではなくて、具体的な事案を含めまして、どのような組織体であれば対象にできるかといった点も含めまして、中間組織に関しましてもしっかり検討を進めてまいりたいと考えております。

田中健・衆議院議員

ぜひ個人事業主の方も、また中間団体をつくろうと思っている方たちも、子どもを守るためにどうしたらいいのか、そしてそれをしっかり伝えていけばどうしたらいいのか、ということを考えておりますので、検討していただくということですので、ぜひ検討していただきたいと思います。

さらに本会議で私たちの西岡議員から、この日本版のDBS制度によって、教育保育等の現場から遠ざけたとしても、その対象外での職場に子どもに対し、加害を続ける可能性が懸念されることに対し、加害者を治療プログラムにつなげることや、また子どもにかかわらない職業圧戦などの総合対策の必要性というのを大臣に問いました。大臣からはですね、4月に新たな治療や加害構成という視点を加え、総合的な取り組み、また法務省においては受験者等の対象とした処遇プログラムのほか、ハローワークと連携をした職業紹介などに取り組んでいるというふうな答弁がありました。実際ですね、参考人からも、小児性犯罪は日本においては依存症としての治療の対象にしておらず、保険適用も考えるべきではないかといった言及があったり、性的指向の変容は短期では困難であり、出生後の出口支援の必要性というものも述べられていました。この、出生した後ですね、自分で何とかするという考えではなくて、依存症という視点も加え、長期の治療や、社会の中で改善していくという場を作っていく必要があると考えますが、これは厚労省からお聞きをしたいと思いますし、また、それをですね、どのように再犯防止につなげていくのか、これは法務省が来ていただいておりますので、それぞれお答えをお願いいたします。

厚生労働省 辺見聡・障害保健福祉部長

議員御指摘の性依存症は、いわゆる性指向障害のことと考えられるところでございますが、性犯罪者が必ずしも性指向障害をしているとは限らないと認識をしているところではありますけれども、一般的に刑務所等の入所中に医療的支援を受けていた犯罪者につきまして、出所前から再犯防止するための措置を講ずるとともに、地域においても必要な医療等につながるということは重要であるというふうに認識をしております。障害等を有する出所者につきましては、福祉的な支援等が必要な場合には、出所前から地域生活定着支援センターが刑事施設や保護観察所等と連携しつつ、自治体の相談窓口や地域の福祉施設等につなぐ取組を行っており、こうした方が医療的な支援等も必要とする場合には、地域定着支援センター等が医療機関や精神保健福祉センター等につなぐという取組を行っているところでございます。他方、性指向障害を有する方の中には、アルコール依存や発達障害を併存し、その治療を受けている方もいると考えておりますけれども、性指向障害については、診断基準や治療方法等の実態が現時点では十分に把握されていないことから、昨年度、厚生労働省において性指向障害に対する治療等の情報収集を行うため、調査研究を実施し、現在、研究班において結果を取りまとめているところでございます。性指向障害の治療等への対応につきましては、この報告内容も踏まえまして、子ども家庭庁や法務省などの関係省庁と連携して取り組みつづけてまいりたいと考えております。

法務省 中村功一・サイバーセキュリティ・情報化審議官

お答え申し上げます。刑事施設や法管察省におきましては、委員御指摘のとおり、性犯罪者に対して認知行動療法の手法を取り入れた性犯罪者処遇プログラムを実施しております。同プログラムにつきましては、これまでも、効果検証の結果や、外国における取り組み、外部有識者からの提言などを踏まえ、普段の見直しを図ってきており、また必要に応じて関係機関とも連携するなどして、その実効性がより高まるよう取り組んでおりまして、一定の成果を上げているものと考えております。また、性犯罪者の再犯防止のためには、地域において必要な医療等の支援につなげることも重要であると考えております。法管察省におきましては、治療等が必要な性犯罪者には、共生施設収容中から医療機関等との調整を行っているほか、保護観察中も必要に応じ、医療機関等と連携した処遇を行っております。今後もプログラムのさらなる充実に取り組むほか、性犯罪者の立ち直りのため、切れ目なく地域での医療等を受けられるよう、医療機関等との連携を図り、性犯罪者に対する再犯防止対策を進めていきたいと考えております。

田中健・衆議院議員

犯罪が起きないような環境づくりも大切かと思いますので、ぜひ社会全体で知恵を絞って取り組んでいただければと思います。

以上で終わります。