憲法29条の条文

第二十九条〔財産権〕

- 財産権は、これを侵してはならない。

- 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

- 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

引用:日本国憲法

憲法29条をわかりやすく説明

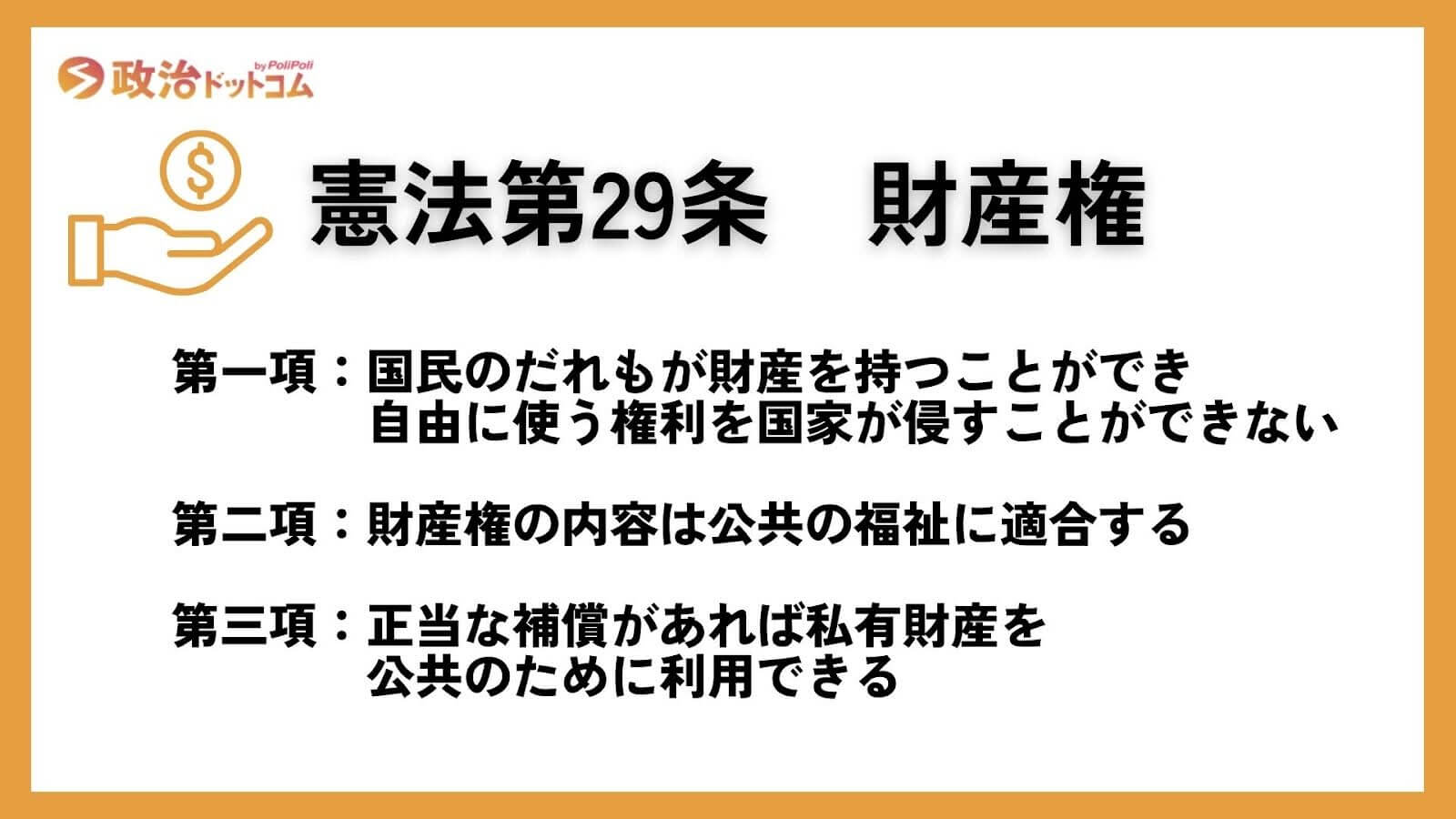

憲法29条は財産権について書かれている条文です。

それぞれを1項、2項、3項と分けて解説します。

憲法29条第1項|私有財産制度の保障

第1項では、国民の財産権を保障しています。国民の誰もが、財産を持つことができ、それを自由に使う権利を国家は侵すことができないという意味です。

また、財産権の中には、私有財産制度の保障も含まれています。

私有財産制度の保障とは、個人が既に持っている財産上の権利を保障するだけでなく、財産を取得し保持する権利を制度として保障するという意味です。

憲法29条第2項|財産権と公共の福祉

第2項は、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律を定めましょうという意味です。「公共の福祉に適合する」というのは、国民の利益のために財産権を制限する意味合いがあります。

例えば、建物を建てる際の耐震基準法などは、国民の安全を守るための制限と言えます。

公共の福祉に関しては以下の記事で詳しく解説しておりますので併せてご覧ください。

公共の福祉とは?人権が制限されるパターンと憲法との関係を簡単に解説

憲法29条第3項|公共のために用いるとは

第3項は、私有財産は、正当な補償があれば公共のために使うことができるという意味です。

私有財産を公共のために使うとはどういうことなのか、分かりやすく例えると高速道路を新しく開通させるときが挙げられます。

高速道路を新しく開通させるには、その範囲にある国民の土地を使用しなければ作ることができません。

そのような時に、立ち退き料などを支払う(正当な補償)ことで高速道路を作るため(公共のため)の土地(私有財産)を使用することができます。

財産権について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

財産権とは?判例・憲法・財産権が制限される状況をわかりやすく解説