憲法や基本的人権を理解するときに「公共の福祉」に関する知識は欠かせません。

公共の福祉とはいわば「一人一人の利益のためにバランスを取ること」であり、公共の福祉のために、基本的人権が制限されることがあります。

人々が好き勝手に自分の基本的人権を主張すれば別の人の人権との衝突が起こり、社会が混乱してしまうので、公共の福祉という考え方を使って、社会のバランスを取るわけです。

ただ、基本的人権は強く守られなければならず、国や行政機関などが、公共の福祉の名の下に好き勝手に基本的人権を制限することは許されません。

しかしこれだけでは具体的イメージがわいてこないと思われるので今回は

- 公共の福祉と憲法や法律の関係

- 判例

などを交えご紹介していきます。

1、公共の福祉とは

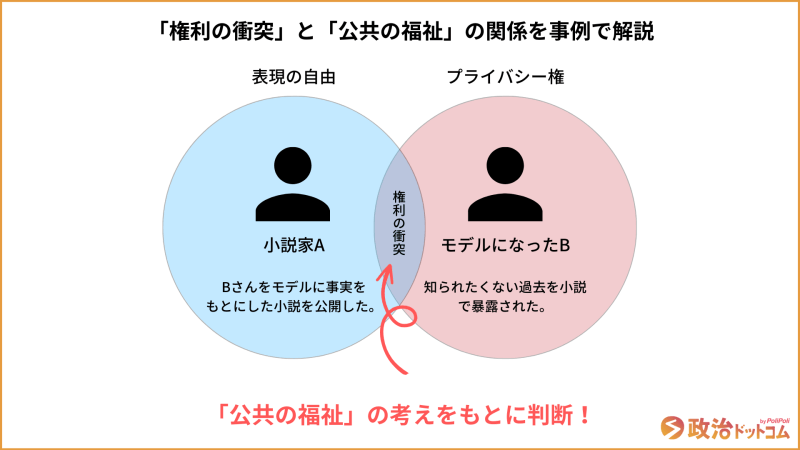

憲法は基本的人権と公共の福祉を重視しています。公共の福祉は、ある人の権利が他の人の権利と衝突する場合に重要になります。例えば、表現の自由を主張するAさんと、プライバシー権を主張するBさんが衝突した場合、公共の福祉を考える必要があります。

人権は尊重されるべきものであり、他人に迷惑をかけない範囲で尊重されます。したがって、プライバシー権を守るために、表現の自由を制限することが必要になる場合があります。このように、公共の福祉は、個人の権利とのバランスをとることが重要です。

一方で、「公共の福祉=社会秩序のために人々の権利を制限すること」という考え方は誤解を招きます。公共の福祉は、個人の権利を尊重した上で、場合によっては制限することが必要な概念です。この考え方によって、私たちの人権が保障され、社会全体が利益を得られるのです。

(1)基本的人権とは

基本的人権には次のような性質があります。

- 個人が尊重され、平等に扱われ、自分の意志にしたがって自由に生きる権利

- 国家が侵害できない、人々が元々持っている権利(自然権)

- 憲法の基本原理

憲法では基本的人権について、次のように記されています。

|

ここまで強い権利なのに、なぜ公共の福祉によって制限できてしまうのでしょうか。

その「理屈」については、さまざまな学説があります。

学説とは、法律の専門家が唱える説のことです。

基本的人権は公共の福祉によって制限できる根拠には

- 「一元的外在制約説」

- 「二元的内在外在制約説」

- 「一元的内在制約説」

の3種類があります。

①一元的外在制約説

一元的外在制約説とは、公共の福祉の概念が基本的人権の概念の「外」にある、とする考え方です。

この考え方では、外部(公共の福祉)から内部(基本的人権)を簡単に制約できてしまい、基本的人権が大きく侵害されてしまいます。

したがって現代では、一元的外在制約説はほとんど支持されていません。

②二元的内在外在制約説

二元的内在外在制約説は、

- 公共の福祉によって制約される基本的人権と

- 制約されない基本的人権がある

とする考え方です。

経済的自由権(憲法第22、29条)と社会権(第25~28条)は、公共の福祉によって制約を受けます(外在制約)。

一方、自由権や幸福追求権などは、公共の福祉によって制約を受けません。

ただ、自由権や幸福追求権なども、社会の制約を受けることはあります(内在制約)。

ただ、この説も多くの支持を得ているわけではありません。

それは、どの基本的人権が外在制約を受け、どの基本的人権が内在制約を受けるのか、という「線引きが」難しいからです。

ちなみに社会権とは国民が国に何らかの請求を行える権利であり、生存権などが代表的です。

生存権とは?|4つの判例と共に簡単解説

③一元的内在制約説

多くの学者や研究者が支持して「通説」となっているのが、一元的内在制約説です。

公共の福祉の概念は、「憲法の規定に関わらず」最初から基本的人権のなかに内在している、という考え方です。

ただ、一元的内在制約説も、学者によってさまざまなバリエーションがあり、「これが絶対的に正しい説」というものは今のところ存在していません。

次の項目からは憲法と公共の福祉との関係を見ていきます。

2、憲法に見られる公共の福祉

憲法において「公共の福祉」という文言が登場する条文を紹介します。

(1)憲法12条と公共の福祉

|

第12条は、基本的人権の性質を説明しています。

人権とは、1)国民が持つものであり、2)だからといって濫用してはいけないものであり、3)公共の福祉のために使うものである、ということがわかります。

第12条は、国民に倫理的な指針を示しています。

(2)憲法13条と公共の福祉

|

憲法の3大原理は

- 「基本的人権の尊重」

- 「国民主権」

- 「平和主義」

ですが、そのうちの「基本的人権の尊重」は、この第13条が根拠になっています。

また、第12条では、国民は、基本的人権を公共の福祉のために利用しなければならないとしていましたが、第13条では、国民の基本的人権は、公共の福祉に反しない限り最大の尊重が受けられる、とあります。

繰り返しになりますが、「他人に迷惑をかけない限り」ということです。

第12条と第13条で、基本的人権と公共の福祉の関係が、かなりわかります。

(3)憲法22条と公共の福祉

|

第22条の

- 居住の自由

- 移転の自由

- 職業の自由

- 外国移住の自由

- 国籍離脱の自由

は経済的自由権と考えられています。

第22条を読んでも、現代の人は「当たり前のことが書いてあるだけ」と感じるかもしれません。

では、なぜ第22条があるのかというと、かつての日本では、これらの自由がなかったからです。

戦前の大日本帝国憲法(明治憲法)第22条には「国民は法律の範囲内において、居住、移転の自由を有する」とありました。つまり、法律で居住や移転の自由を制限することができたのです。

今の憲法の第22条でも、「居住の自由、移転の自由、職業の自由、外国移住の自由、国籍離脱の自由」が無制限に認められているわけではありませんが、制限を受けるのは唯一公共の福祉に反するときだけなので、法律の制限を受けるよりははるかに自由度が高いといえます。

(4)憲法29条と公共の福祉

|

第29条も経済的自由権に関する規定です。

この条文は、3つのステップになっている特徴があります。

ステップ1(第1項)で、財産権は不可侵の権利であると「定義」して、ステップ2(第2項)で、財産権が公共の福祉によって制限されることがあると「注意喚起」して、ステップ3(第3項)で、国などが財産権を公共のために用いたら、財産権の持ち主は、国などから正当な補償が受けられると「約束」しています。

3、法律の留保

基本的人権と公共の福祉の関係は、複雑でわかりにくいものです。

基本的人権は、「侵すことのできない永久の権利」とされているため、制限されることがあるということに疑問を感じるかもしれません。

しかし、社会が混乱することを防ぐために、基本的人権の制限が必要な場合があります。その際には、「公共の福祉」という考え方が導入されます。これは、社会全体の利益を実現するために、個人の権利をある程度制限することが必要であるという考え方です。

なお、明治憲法下では、権利と自由は、天皇が臣民に恩恵として与えるもの、つまり臣民権として存在していました。臣民権なので、法律で制限することは問題ありませんでした。この考え方を「法律の留保」といいます。

しかし、法律の留保を実施すれば社会は安定しそうですが、実際には不適切な制限が起きることがありました。現在の日本国憲法では、法律の留保を排除しつつ、基本的人権の制限についても公共の福祉を考慮するようになっています。

例えば、学校での携帯電話の使用が制限されるのは、他の生徒に迷惑をかけないためであり、個人の権利を侵害しているわけではありません。同様に、表現の自由も重要ですが、人種差別的な表現は社会に混乱をもたらすため、法律で制限されています。

基本的人権と公共の福祉は、どちらも重要な価値観です。社会全体の利益を実現するためには、個人の権利と公共の福祉をバランスよく保護することが必要です。

4、公共の福祉により基本的人権が制限されるケース

公共の福祉によって基本的人権が「合法的に」制限されるケースを考えていきます。

(1)国が個人の土地を道路にする

国の機関である国土交通省は、憲法第29条を根拠にして、国民の土地を道路などにすることがあると告知しています。

国土交通省が個人から私有財産である土地を譲り受け、その代わりに国土交通省が個人に正当な補償を渡します。

そして国土交通省は、その土地を道路にしたり、河川整備のために使ったりします。

これは例えば河川を整備せずに放置すれば近隣住民にとって危険な状況になる恐れもあります。

ですから河川は整備しなくてはならず、その結果不利益を被る人がいるのであれば補償を行い、納得してもらうということです。

(2)「石に泳ぐ魚」事件について

最高裁が表現の自由を制限した事例として「石に泳ぐ魚」事件を紹介します。

柳美里氏の小説「石に泳ぐ魚」について、小説のモデルになった女性が、プライバシー権と名誉権が侵害されたとして、損害賠償と出版の差し止めを求めました。

最高裁は柳氏の敗訴を言い渡しました。その理由は次のとおりです。

- 原告(モデルの女性)が重大な損害を受けるおそれがある

- 損害を受けたあと、回復することが困難

- 原告は大学院生であり、公共的な立場にある人物ではない

- 小説が出版されれば、原告の精神的苦痛は倍増され、平穏な日常生活を送ることができなくなる

- 柳氏は、たとえ文学的な意図があったとしても、原告に害悪をもたらす表現は慎むべき

この判決では、直接的に公共の福祉が問われたわけではありませんが、基本的人権である表現の自由が大幅に制限を受けた事例として注目を集めました。

公共の福祉の議論のなかでは、「ある人の基本的人権の執行によって、他人の基本的人権が制限される」ケースが問題になることがあり、そういった観点からも、この事例は重要です。

(3)デモについて

国道などの公の道路上で、集団がデモ行進することは「合法」です。

デモは、憲法第21条で認められている表現の自由に基づく行為だからです。

その一方で、公安条例では、デモを制限しています。

制限の内容は、デモを行うときは、公安委員会に届け出て許可を得なければならない、というものです。

これは、デモが人々の安全を脅かす恐れがあるからです。

ただし、デモの制限といっても、行政機関は、正当な手続きを踏んでいるデモを中止させることはできません。

公共の福祉に関するFAQ

Q1.公共の福祉とは?

公共の福祉とは、人権は当然尊重されるべきものですが、他人に迷惑をかけない(他人の権利を侵害しない)範囲で尊重されるという概念です。

Q2.憲法にも「公共の福祉」という言葉は記載されている?

はい、記載されている条文もあります。

12条、13条、22条、29条ではそれぞれ「公共の福祉」という言葉が記載されています。

Q3.公共の福祉により基本的人権が制限されることはある?

あります。

公共の福祉によって基本的人権が「合法的に」制限されるケースがいくつかあります。

まとめ

国や行政機関が公共の福祉を盾にして、国民の基本的人権を制限することは許されません。

そのようなことが公共の福祉でまかり通ってしまえば、それは明治憲法下の状態と同じになってしまうからです。

ただ、公共の福祉の概念を尊重しないと、社会は混乱します。

それは、ある人の基本的人権は、別の人の基本的人権と対立することがあるからです。

公共の福祉は、尊重しつつも拡大させすぎず、拡大させないようにしながらも尊重していかなければなりません。

「バランス」が重要です。