「閣議決定」とは内閣の会議における意思決定のことです。

閣議決定という言葉は国政に関するニュースで、たびたび耳にするかもしれません。

今回は

- 閣議決定の概要

- 閣議決定で決まること

- 法律の制定と閣議決定の関係

について解説します。

1、閣議決定とは

例えば、政府の予算案(国家公務員の給与や公共事業の費用など)がつくられる時にはまず省庁が必要な予算を作成し、財務省という機関へ提出します。

その後、財務省で内閣の方針と省庁の要望が調整され、つくられた予算案が閣議(内閣の会議)に提出されます。

閣議(内閣の会議)では、「この内容で国会に提出する」という内閣の意思決定が行われます。

これが閣議決定です。

閣議決定された予算案は国会の審議にかけられ、可決されれば予算案ができます。閣議決定が行われるのは国家予算策定の時に限った話ではありません。

法律案への合意や一般案件など様々なことについて合意します。

閣議について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

閣議とは?閣議の基本と開催の流れを簡単に説明

(1)閣議の参加メンバー

閣議では閣僚(内閣を構成している国務大臣のこと)全員に参加義務があります。

さらに、官房副長官3人と内閣法制局長官も出席します。この4名は「陪席」と言う形での参加となり、決定権を持ちません。

閣議では内閣総理大臣が議長で、官房長官が進行係を務めることになっています。

閣議は首相官邸の閣議室で行われ、円卓にて議論が交わされますが、その議事録(会議の様子を記録したもの)は非公開です。

なぜなら国政に関わる重要な案件であるために、公開してしまうことで

- 決定に至るまでの流れなど、やり方に批判が集まる(結果、国会への議案提出に時間がかかり国政の停滞を招く)

- 悪意のある者による悪用の恐れ(国民に内閣への悪印象を持たせる情報の拡散など)

というリスクが発生するからです。

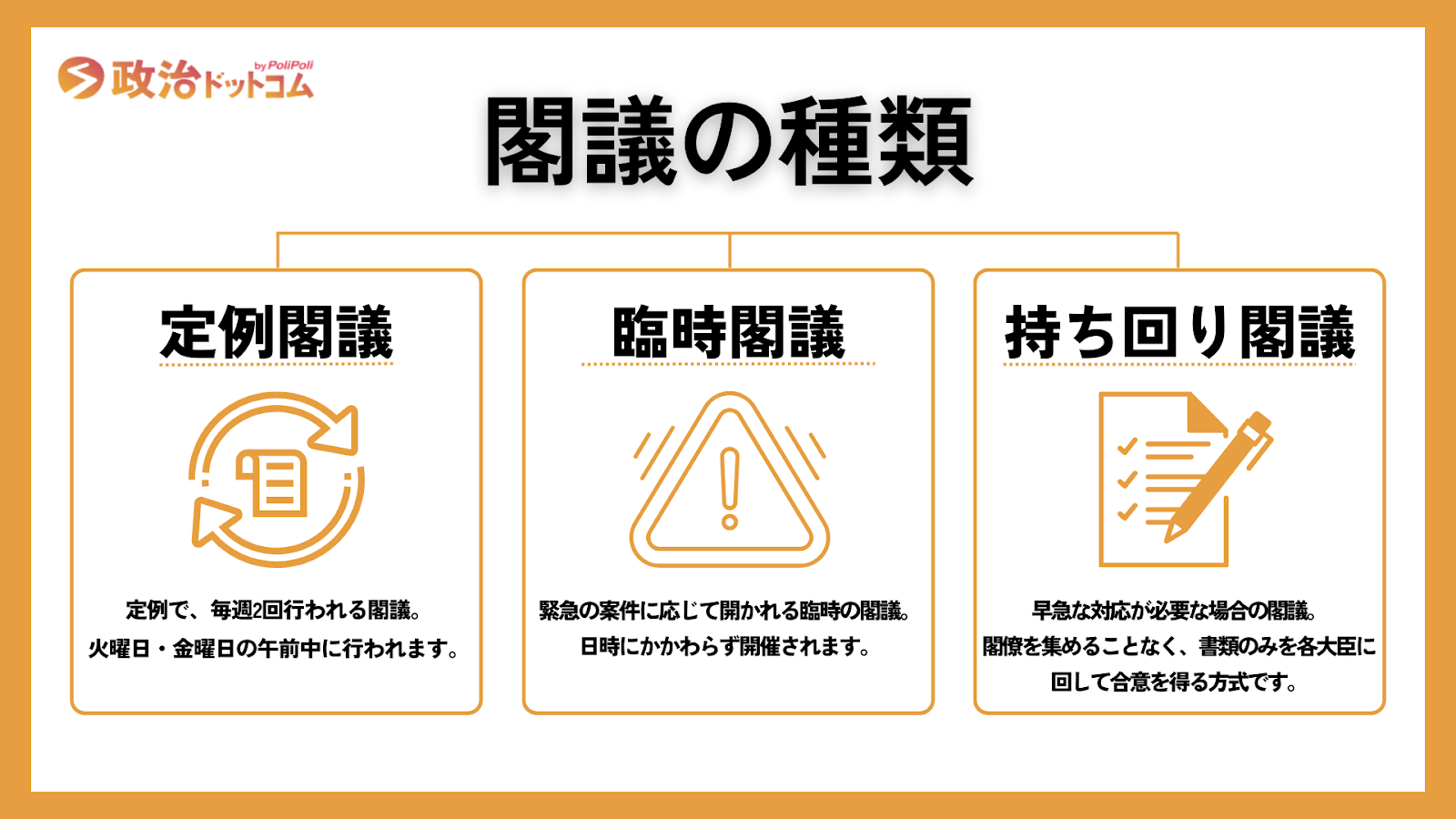

(2)閣議の種類

細かく分けると閣議(内閣の会議)には3種類あります。

- 定例閣議

- 臨時閣議

- 持ち回り閣議

順番に見ていきましょう。

①定例閣議

定例で、毎週2回行われる閣議のことです。日時も火曜日と金曜日かつ午前中と固定されています。

「閣議」と聞くと、この定例閣議を思い浮かべる人が多いでしょう。

②臨時閣議

緊急の案件に応じて開かれる臨時の閣議です。日時にかかわらず開催されます。

③持ち回り閣議

早急な対応が必要な場合の閣議です。

閣僚を集めることなく、書類のみを各大臣に回して合意を得る方式です。具体的には内閣総務官が「閣議書」を持って大臣の元へ署名を集めて、その後に意思決定がなされたとします。

(3)閣議の法的根拠

では閣議は法律でどのように位置付けられているのでしょうか。

実は内閣法という法律があり、その中で閣議について書かれています。

内閣の職権や組織、行政各部に対する式や監督の概要を定めている法律が内閣法です。

内閣法第4条では閣議について書かれています。

第四条

内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。

閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。

この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。

各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。

閣議には法的根拠があるのに加えて、閣僚も首相に閣議の開催を求めることができます。

(4)閣議の手続き

一方で閣議の手続きについては明文化されていません。これまでの行いが暗黙の了解となって習慣化され、現在に至ります。

(5)閣議の案件

ここからは閣議の議題について確認していきます。その内容は極めて重要かつ多岐に渡ります。

①一般案件

一般案件とは、国政に関する基本的かつ最重要な項目で、内閣として意思決定を行うべき案件をいいます。

②法律・条約の公布

国会で既に成立もしくは締結された法律・条約を公布(実際に国民の生活に適用していくこと)するために内閣の助言と承認を行うことです。

憲法第7条に基づいて実施されます。

③法律案

内閣提出法律案を立案し、国会に提出します。当然国会を通らなければ法律にはなりません。

④政令

政令とは、内閣の制定する命令のこと(法律の内容を捕捉するものなど)で、それを閣議にて決定し、公布のために助言と承認を行います。

2、閣議決定される条件とその理由

(1)全員一致

閣議における議決は、全員一致でないと認められません。

これは内閣法の「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」という条文が根拠となっています。

国民を代表する国会に対し連帯して責任を負う以上、その責任はとても重く、反対する閣僚がいる以上は、より審議が必要であると考えられているためです。

(2)反対したら閣僚はどうなるのか

1人でも反対する大臣がいれば、閣議決定はできません。

もし閣議で反対を主張する閣僚がいた場合、内閣総理大臣は憲法68条に基づいてその閣僚を罷免(ひめん:役職を合法的に剥奪すること)という措置をとることができます。

これは日本国憲法で保障されている権利のため、極めて強力と言えるでしょう。

実際に、2010年の民主党政権時に当時の鳩山由紀夫首相が、米軍普天間飛行場の移設問題への対応について、政府方針を拒否した福島瑞穂消費者・少子化担当相大臣を罷免した上で閣議決定を行った例などがあります。

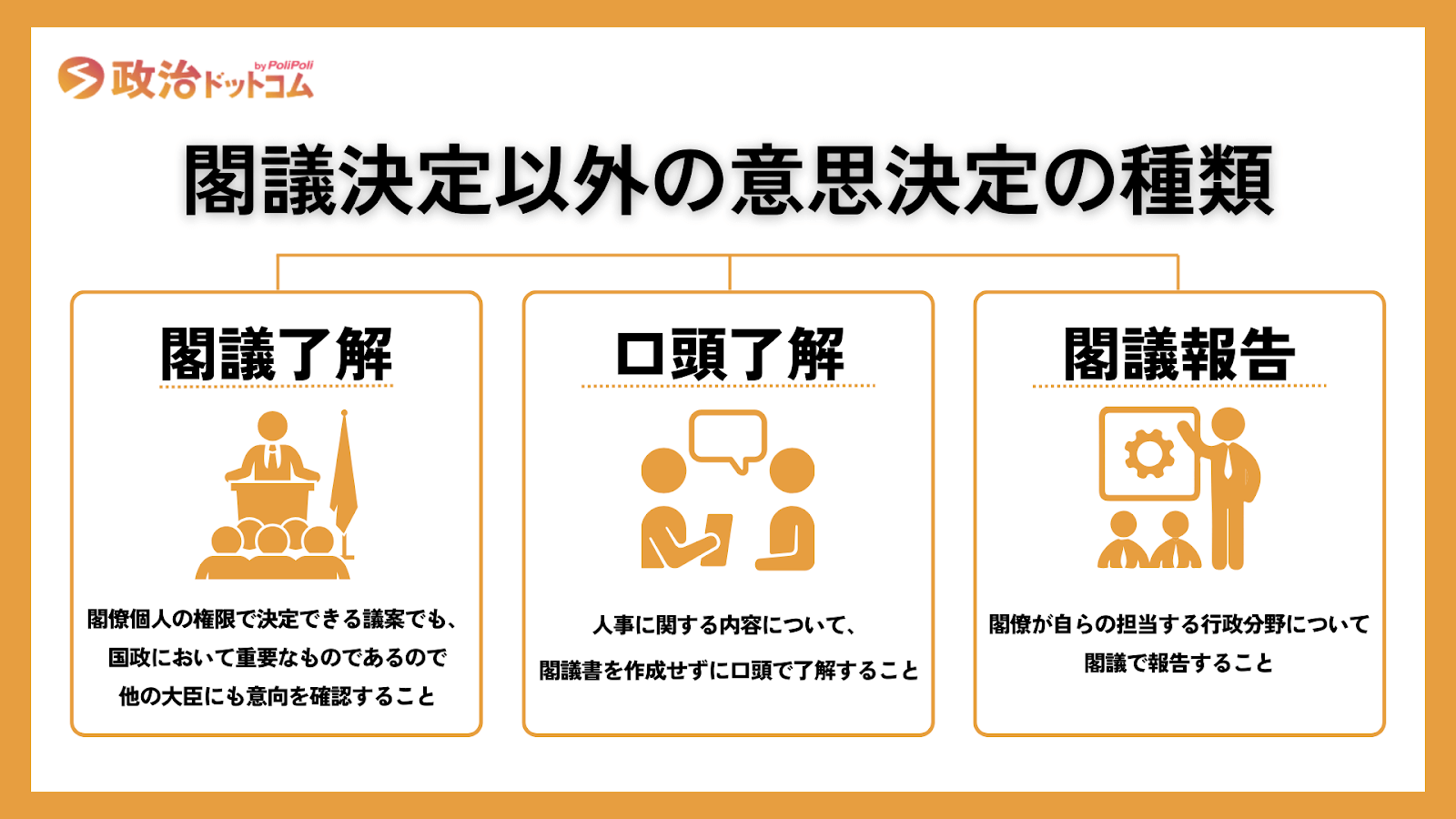

3、閣議にかかわる意思決定の種類

実は閣議に関する決定は4つあり、閣議決定以外に3つ存在しています。

(1)閣議了解

閣議了解とは、ある閣僚個人の権限で決定できる議案であっても、国政において重要なものであるので他の大臣にも意向を確認することをいいます。

(2)口頭了解

口頭了解とは、人事に関する内容について、閣議書を作成せずに口頭で了解することです。

(3)閣議報告

こちらは意思決定でなく単なる決定事項ですが、閣僚が自らの担当する行政分野について閣議で報告することです。

4、法の成立で見る閣議決定

ここでは閣議決定によって、法律案が法として成立する流れを詳しく解説します。

(1)法律案の作成

まずは、担当省庁が法律案の原案を作ります。例えば、地球温暖化関連であれば環境省、原発関連であれば経済産業省です。

担当省庁が法律案の原案を作成したら、内閣と意見の調整を実施します。その後、必要な場合は他に話し合いの場が設けられます。

不要であれば、担当省庁が原案の文章を磨き上げ、原案が完成します。

(2)内閣法制局の審査

次は内閣を法律の面で補佐している内閣法制局が原案を審査します。

具体的には最高法規である憲法との矛盾や、法的な妥当性、条文の構成などを徹底的にチェックするのが仕事です。

(3)閣議

ここで閣議が開かれます。無事、閣議決定(全員一致)されると次のステップへ進むことができます。

(4)閣僚懇談会

閣僚懇親会は、閣議に続いて行われる意見交換の場です。

目的は意思決定でなく、意見交換そのもののため、フラットな会議で法令上の規則もありません。

(5)書類は皇居へ

閣議決定後に署名された閣議書は皇居に提出します。これは天皇陛下よる決済が必要なためです。

(6)記者会見

閣議後には内閣官房長官が記者会見を開いて、閣議の内容について述べることになっています。

質問があれば資料を公開します。ただその要望は情報公開法に基づいていなければいけません。

(7)国会で審議

閣議決定後、法律案は国会で審議されます。

(8)法律が成立

国会での審議を経て可決されれば無事、法律となります。

原則、衆議院と参議院の両方の議院を通過する必要があります。

(9)法律の公布

新たな法律の公布は、後に可決した議院の議長の奏上(そうじょう:天皇に渡すこと)から30日以内に公布されます。

公布のための閣議を行い、閣議決定を経て官報に掲載されれば公布となります。

ちなみに、国民が成立した法律について認知できる状態にすることを「公布」といい、効力が現実のものとなることを「施行」といいます。

以下の関連記事では、法律ができるまでの流れについてより詳しく解説しています。

法律ができるまで|国会に提出された法律が公布されるまでの流れを解説

5、閣議決定に関する補足

最後に閣議決定に関する補足をしていきます。

(1)閣議(決定)と法的効力

閣議ないし閣議決定に「法的効力」はありません。言い換えると、法的拘束力はありません。

閣議決定はあくまでも閣僚の合意であり、政府の統一見解に過ぎません。

例えば、法律案について閣議決定がなされた場合、政府が「私たちはこの案を法律にしたいと思っています」と強く意思表示しているだけということです。

しかし、閣議は内閣法という法律で定義されているため、閣議決定には「法的根拠」があります。

(2)閣議決定に法的効力がある場合の問題点

仮に、閣議決定に法的効力(法的拘束力)があり、何もかもが成立してしまうと、行政機構である内閣が事実上、勝手に法律を作れることになってしまいます。これでは、チェックアンドバランス(抑制と均衡)が乱れるため、問題になってしまいます。

法をつくるのが本来の仕事であるはずの国会(憲法41条)の存在意義がなくなってしまいます。

そのため、閣議決定には法的効力はありません。

「三権分立」権力の濫用を防ぐために、国家権力を司法・行政(内閣)・立法(国会)の3つに分けて、互いに監視をさせ合う考え方に基づいています。

閣議決定に関するQ&A

Q1.閣議決定とは?

閣議(内閣の会議)では、「この内容で国会に提出する」という内閣の意思決定が行われます。

これが閣議決定です。

Q2.閣議の種類は?

細かく分けると閣議(内閣の会議)には以下の3種類があります。

- 定例閣議

- 臨時閣議

- 持ち回り閣議

Q3.閣議決定される条件は?

閣議における議決は、全員一致でないと認められません。

これは内閣法の「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」という条文が根拠となっています。

まとめ

閣議決定とは、全閣僚が集う会議である閣議において意思決定がなされることです。閣議決定は政府の考えであるため、非常に重要な概念です。

法律の制定だけでなく、私たちの生活を大きく左右する国家予算を決める際にも閣議決定が行われます。