議院内閣制は政治制度の一つで、行政府と議会の関係を規定しています。日本でも憲法の規定により議院内閣制が採用されています。

今回は

- 議院内閣制とは何か

- 長所短所

- 大統領制と何が違うのか

について詳しくご紹介致します。

1、議院内閣制とは

議院内閣制とは、簡単に言うと「議会の意思で政府が成立し、政府が議会に対して責任を負う制度」を指します。具体的にどんな制度なのでしょうか。

(1)二元主義と一元主義

最初の議院内閣制は18世紀末の英国で成立しました。この初期型の議院内閣制は、二元主義型議院内閣制と呼ばれています。

議会が力を増しつつも、まだ国王の権力が強かった時代(国王主体の政治)です。

二元主義型議院内閣制度における各大臣の地位は、原則国王の信任を受けて認められるものでした。しかし、議会からも支持を得られなければ、その地位は政治的な根拠を失い、大臣は自主的に辞職しなければなりませんでした。

このように、内閣が君主(国を治める統治者)と議会の両方に責任を負う制度が二元主義型議院内閣制です。この制度での内閣は、国民の代表としての議会と、伝統的な権力を持つ国王との間に挟まれていました。

そのような中、内閣は両方の意向を適切に調整しながら実際の政治を行っていたのです。

その後、民主主義思想が急速に発達しました。国民の自由を確保する役割を担う議会の地位は高まり、他の機関に対して優位性を持つようになりました。「議会制民主主義」の基礎的部分の成立です。君主の地位は相対的に低くなり、儀礼的、形式的なものに変化しました。

これに伴い、内閣制度も変化しました。議会に対する責任が最重要視されるようになったのです。

その結果、内閣は議会に対してのみ責任を負うことになりました。この内閣制度が一元主義型議院内閣制です。

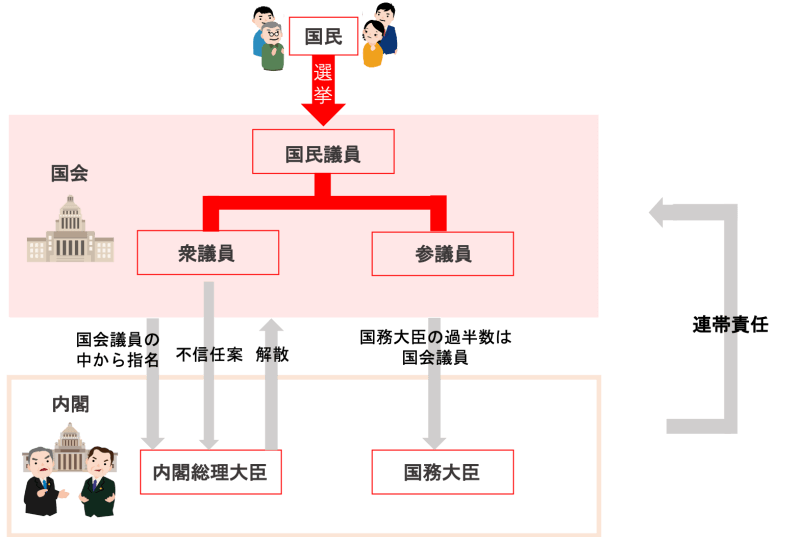

(2)日本国憲法における議院内閣制

ここに至り、内閣は君主に残されていた権限を吸収し、実質的に全ての行政権を持つことになりました。現在の日本をはじめ、多くの国々が一元主義型内閣制度を採用しています。

日本国憲法における議院内閣制の具体的な特徴は次の4つです。

①国会の意思により成立・分立している

国会は、国会議員の中から内閣総理大臣を指名しなければなりません。この指名に基づき、天皇が内閣総理大臣を任命します。つまり、国会の意思が内閣の成立を左右しています。

ただし、内閣は国会その他の機関の一部ではありません。内閣は独立した一つの国家機関で、内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織されています。

国務大臣を任命又は罷免(ひめん。辞めさせること)する権限は内閣総理大臣にあり、国会その他の機関による関与は必要ありません。

②国会に対する連帯責任

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負います。その責任は、内閣の権限が及ぶ全ての範囲にわたります。

国務大臣が個別に責任を負う場合もありますが、内閣には統一性の確保が求められます。そのため、内閣の方針に従えない国務大臣は、慣行として自ら辞職しなければなりません。

以下の関連記事では、より詳しく解説しています。

閣議決定とは?何が決まるのか・閣議決定の流れを簡単解説

③内閣総辞職

衆議院は、内閣に対して信任又は不信任を決議できます。

内閣不信任決議案が可決されたとき、又は内閣信任決議案が否決されたとき、内閣は衆議院を解散しない限り、総辞職しなければなりません。

内閣総辞職に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

内閣総辞職とは?内閣総辞職が起こる3つのケース

④衆議院の解散権

衆議院の決議の場合以外でも、内閣総理大臣には衆議院を解散する権限があります。内閣総理大臣に属する解散権は、議院内閣制の本質的要素なのです。

衆議院の解散に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

衆議院の解散とは?意味や解散までの流れ・過去の事例について

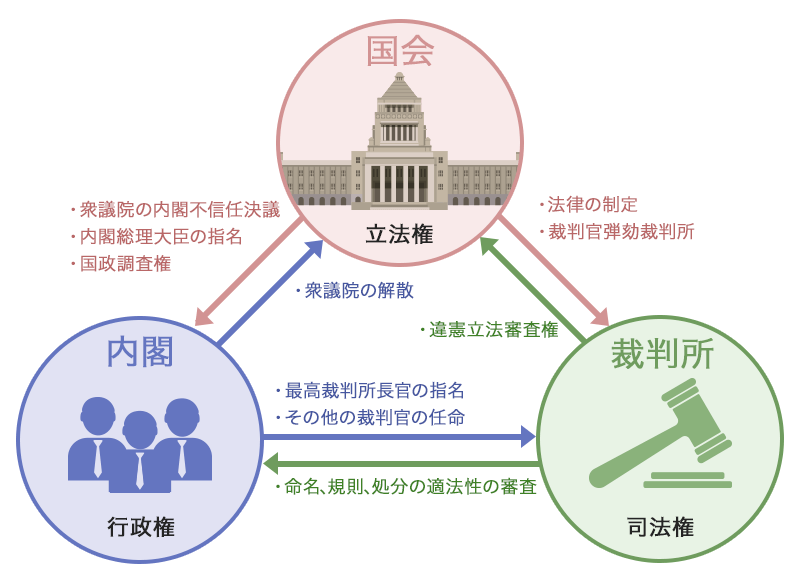

2、権力分立と議院内閣制

日本国憲法は三権分立を採用しています。

法律等、一般的・抽象的な法規範を定立する作用である「立法権」は国会が持ちます。具体的な争いに法律等の規範を適用して終局的に解決する「司法権」は裁判所にあります。

そして、「行政権」は内閣に属すると定められています。

さて、行政権とはどんな権力のことでしょうか。

一般的に、行政権とは、国の全ての作用から立法と司法を除いた残りの作用を指します。この考え方は、全権力を持つ国王から権限が分化していった経緯によるものです。

まず最初に、立法権が議会に移りました。次に、法の執行権から司法権に当たる部分が分かれて裁判所に移りました。そして最後まで残った権力が行政権というわけです。

したがって、行政権は非常に広い範囲の権限を含んでいます。そのため、権力分立の観点から、本来は国会による強いコントロールが必要です。

議院内閣制では、内閣の存立は国会の意思にかかっています。そして、内閣を成立させる際には国会の多数派が実質的な決定権を持ちます。すると、内閣と国会の間では、三権分立が要請する均衡と抑制の作用は機能しづらくなります。

むしろ現実的には、国民が選んだ国会議員の多数派が、立法権だけでなく行政権も担っているのが現状であると言っても過言ではありません。

この状態が直ちに三権分立に反するわけではありません。しかし、議院内閣制には権力分立の厳密さを後退させる側面があることは事実です。

三権分立とは?三権の役割や仕組みを図を使って簡単に解説

3、議院内閣制のメリット

議員内閣制の3つのメリットを紹介します。

(1)政権運営が安定する

内閣と与党は一体ではありません。しかし、内閣は国会の多数派が成立させたものです。

したがって、内閣が行なう政策や提出した法律案が否定されることは極めて稀で、安定した政権運営が可能となります。

(2)国会が内閣総理大臣を解任できる

国会が内閣の行なう政治を信任できず、内閣の存続を許容できない場合も生じ得ます。その際、国会は内閣に退陣を求める意思を表示できます。

衆議院は、内閣不信任決議案を提出することができます。これが可決されると、内閣は衆議院を解散するか、総辞職しなければなりません。

いずれを選択しても、現任の内閣総理大臣はその地位を失うことになります。

参議院も、「問責決議案」等の名称の議案を決議して内閣に対する不信を表示できます。しかし、内閣が退陣する法的効果は発生せず、事実上の意思表示ができるに過ぎません。

このように、内閣が国会の信任を失ったときの具体的な対応策があることは、議院内閣制の本質的要素です。

(3)与党と野党が明確に分かれる

仮に、議会と行政府に協調関係が全くない政治形態があるとします。すると、その議会では議論の軸がなかなか形成されません。議員たちはまとまらず、議論が停滞し、物事が決まりにくい議会になるでしょう。

議院内閣制においては、内閣を信任し成立させる多数派が与党です。内閣と与党の協働により、内閣は政策を明確に提案することができます。

そして、提案が明確に行なわれることにより、これに賛成しない議員が集団化されやすくなり、野党が構成されます。こうして与党と野党が明確に分かれ、国会の議論が活発化することが期待できるのです。

4、議院内閣制の弱点

議員内閣制には3つの弱点があります。

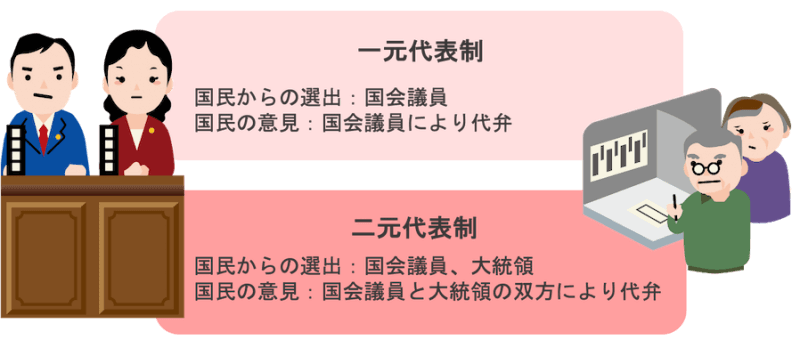

(1)国民が直接、内閣総理大臣を選べない

日本の政治制度では国会が内閣総理大臣を指名します。上の図の一元代表制が日本です。国会を構成する国会議員は国民が選挙します。

このように、国民は間接的に内閣総理大臣の選出に一応は関与しています。

しかし国会においては、強大な力を持つ政党が、多くの事項について実質的な決定権を持っています。そのため、国民が内閣総理大臣として希望する人物と、国会が実際に指名する人物が異なるのが当たり前になっているのです。

このことは、自分たちの国の首脳を自分たちで選べないという民主政における重大な問題点の一つとして指摘されることがあります。

対して図の下の二元代表制というのはアメリカなどの大統領制がそれにあたります。

(2)内閣総理大臣が大胆な政策を実行しにくい

内閣の存立は国会の多数派の信任に依拠しています。

多数派である与党では、例え国民にとって良い政策であっても、自らの地位の安定を脅かしかねないものには基本的に賛成できません。したがって、大胆な政策に舵を切り、予算を確保し実行することは難しいとも言えます。

(3)「ねじれ現象」が国会運営に支障をきたす

「ねじれ現象」とは、内閣総理大臣が属する政党や会派と、国会の多数派の属する政党や会派が異なることを指します。ねじれ現象が起こっている場合の多くは、予算や法律案の議決が困難、あるいは非効率になります。

日本国憲法では、参議院が可決しなくとも、一定の手順や条件によって衆議院の議決が優先されると規定されているものの、審議の拒否や非建設的な議論、衆議院での再議決などで、時間的、経済的に大きな損失が発生します。

議院内閣制に関するQ&A

Q1.議院内閣制とは?

議院内閣制は政治制度の一つで、行政府と議会の関係を規定しています。日本でも憲法の規定により議院内閣制が採用されています。

Q2.日本国憲法における議院内閣制の特徴は?

主に以下の4つが特徴と言えます。

- 国会の意思により成立・分立している

- 国会に対する連帯責任

- 内閣総辞職

- 衆議院の解散権

Q3.議院内閣制のメリットは?

議院内閣制のメリットは主に以下の3つです。

- 政権運営が安定する

- 国会が内閣総理大臣を解任できる

- 与党と野党が明確に分かれる

まとめ

日本の議院内閣制は、権力分立を具体化した政治形態の一つです。

イギリスの制度を参考に、国会と内閣の間で機能する抑制と均衡の制度として日本国憲法で採用されました。私たちが政治ニュースに触れると、部分的で些細なところに目が向きがちです。

しかし、同じ情報であっても、政治制度を踏まえた上で見れば、より広い視野で理解することができます。政治制度もその一つで、政治的な情報を取り入れる際の背景として理解しておく価値があります。