救急車出動が過去最多を更新し続け、119番の「詰まり」が誰にでも迫るいま、消防救急と民間搬送車をマッチングする「官民連携型救急搬送システム」で持続可能な救急医療システムの構築を目指す、一般社団法人OPHIS(オピス)。沖縄県名護市でのモデル事業を足掛かりに、全国展開を目指しています。「救える命を取りこぼさない」新しい救急医療のインフラを作るために現場での活動と政策提言・官民協同を進めています。今回はその活動の現在地について、代表理事の匂坂量さんに寄稿いただきました。

OPHISの活動内容について

一般社団法人OPHIS代表理事の代表の匂坂(さぎさか)です。OPHISは2024年1月に設立された非営利団体で、消防救急車の出動体制をより効率的にすることを目指して活動しています。具体的には、公的救急車と民間の患者搬送事業者(いわゆる「民間救急」)が連携して患者の搬送を行う新たな体制「官民連携型救急搬送システム」の構築に向け活動しています。

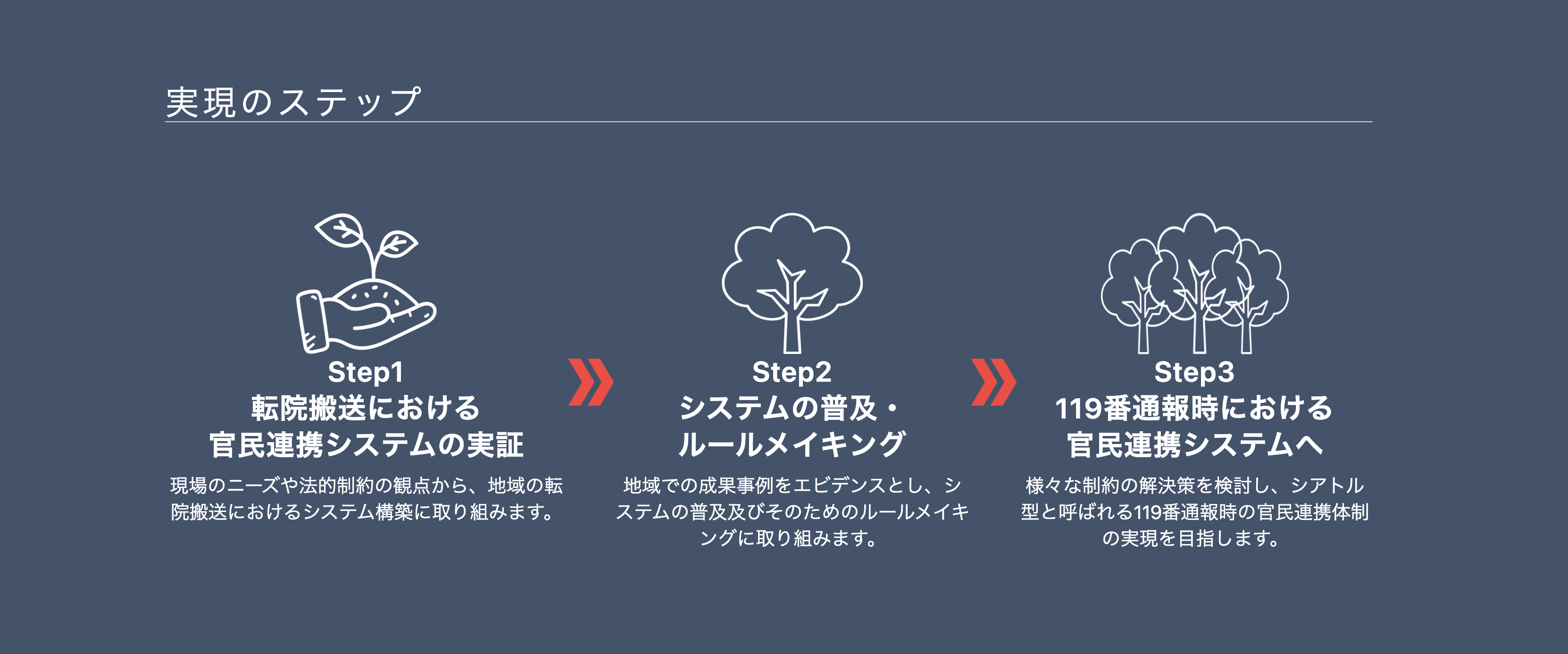

(OPHIS HPより引用)

救急現場の逼迫を目の当たりにし、OPHISを設立

私は大学院時代に非常勤救急救命士として医療の現場に立ち、現場の逼迫や隊員の過酷な労働環境を目の当たりにしてきました。高齢化とともに年々、救急隊の出動件数は増加し続け、このままでは119番通報で本来救えるはずの命が救われなくなる社会になってしまう可能性があることを強く実感しました。

以後、大学に所属する研究者としてこの課題へさまざまな角度からアプローチを続け、2021年には救急隊員用のe-learningサービスを提供する株式会社を現OPHIS理事の前原らと共に立ち上げました。しかし、全国の消防にサービスを売り込むなかで、現場が忙しすぎて勉強する時間がない、予算も割けないという声を多く耳にしました。救急救命士は、救急車や病院の救急外来で患者に救命処置を施す責任のある職業で、常に学び続けることが必要です。なのに、その時間がとれず、必要性も十分に認識されていないのは問題だと思いました。

(OPHIS HPより引用)

課題の構造を突き詰めて考えると、救急現場の最大の問題は119番通報時の救急搬送の仕組みそのものであり、これは国でも10年以上議論されながら解決されていない複雑なアジェンダであることがわかりました。

その中で、通称「民間救急」と呼ばれる患者搬送事業者が近年増えてきており、国としても利活用に向けた検討をはじめつつあることや、アメリカ(シアトル)やシンガポールといった諸外国でも民間救急と公的(消防)救急が連携した搬送体制が運用されていることが分かり、日本でも近しい搬送システムを構築することができるのではないか?との考えに至ったことがOPHIS設立の背景です。

近年では、NPOなどの民間事業者が政治・行政やビジネスセクターなどと連携して課題解決のモデル事例を創り、社会に普及させる事例が増えているため、救急分野においてもそのような民間主導でのルールメイキングに取り組むことを当初から目指しておりました。

「名護モデル」を確立し、医療資源が限られる地域に届けていきたい

2024年1月に団体を設立し、1年あまりで主に2つの活動を進めてきました。

沖縄県名護市における「官民連携型救急搬送システム構築事業」

2025年4月より、名護市と連携協定を締結し、総務省「地域活性化起業人」制度を活用し同システムの構築に向けた検討を関係者と推進しています(副代表の前原が名護市消防本部へ派遣)。2026年度、まずは病院間(転院)搬送において官民救急が連携する体制の開始を目指しています。

「官民連携による新たな救急搬送システムの構築」について提言活動の推進

業界の関係者らと意見交換を進める中で、2024年6月に総務省・厚生労働省両大臣に提出された提言書に、民間救急事業者の利活用促進に関する内容が含められ、有識者会議等における検討が進められることにつながりました。より具体的な内容まで検討いただくことが次のステップと考えています。

名護市では、地理的事情や地域医療の事情から、全国的に見ても転院搬送の割合が高く、救急現場の逼迫につながっているという課題がありました。

この課題を解決し、1秒でも早く傷病者のもとに駆け付けられるようにしたいという熱意のある消防職員の方々が我々の構想に賛同してくださり、現場から協力者を少しずつ増やしていき、事業化まで進められました。先述のとおり、まずは転院搬送から消防救急と民間救急が連携する体制の実現を目指しています。その後は、現場において緊急性の低い傷病者を現場で民間救急に引き継ぐ体制の構築までを目指しています。将来的には「名護モデル」として全国に展開できるような仕組みを実現させたいと考えています。

119番通報後の安心を届ける

(OPHIS HPより引用)

OPHISでは「官民連携型救急搬送システム」構築のため、民間救急事業者の利活用に向けた提言活動を進めております。先述の、2024年6月に提出された提言書には以下の内容を含めていただきました。

- 医療機関を含めた民間の救急車購入に対する補助金の拡充

- 転院搬送によって生じている消防機関の負荷の軽減

- 医療搬送に特化した民間搬送事業者の質を担保する認定基準の策定

民間救急の利活用については、近年検討が進められているものの具体的な解決策まで講じられておりません。その背景には、民間救急事業者の実態を国や現場の消防救急も把握しきれていないことが大きな要因となっています。

また、救急現場の逼迫解消を目的とした代表とした政策の一つに、市民が救急車を呼ぶべきか迷った際の電話相談窓口「#7119」事業が近年多くの自治体に広がっていますが、それでもなお2年連続で救急隊の出動件数は過去最多を更新し、現場の逼迫に歯止めがかからない状態が続いています。119番通報を呼ぶ前のタイミングにアプローチをしているのが「#7119」であり、119番が呼ばれた後のタイミングにアプローチするのが「官民連携型救急搬送システム」の構想であると考えており、補完関係にあると考えています。

救急搬送の課題解決は「救える人が救われるための社会を守る」という活動であるため、政治家や地方自治体にも活動にご理解、ご賛同いただけることが多いです。今回の名護市のように事業化まで進めば、現場から国に訴えかける実例となるため大きなメリットとなります。一方で、意思決定までの時間が長く、その間は関係各所とこまめな調整を要します。また、新規事業を展開するにあたって、当然聞かれるのは「運用の費用はどうするの?」という内容です。多くの地方自治体は財政に不安を抱える中で、歳出を抑えつつ納得いっていただける体制を提案することへは難しさを感じています。

「救える命が救われる」社会であり続けるための仕組みを作り続ける

119番通報で「救える命が救われる」社会を持続させることが、OPHISの使命です。その手段として「官民連携型救急搬送システム」の構築があります。本活動を通じて、地域における救急搬送体制が見直され、市民が安心して暮らせる街をつくりたいと思っています。