脱炭素社会とは、地球温暖化の原因である二酸化炭素からの脱却を目指す社会です。

気候変動抑制に関する合意を取る『パリ協定』は、脱炭素社会を目指す世界的な枠組みの1つです。

本記事では、以下についてわかりやすく解説します。

- 脱炭素社会とは

- 脱炭素社会を目指す背景

- 脱炭素社会を実現するための環境省の取り組み

- 脱炭素社会とカーボンニュートラルの違い

本記事がお役に立てば幸いです。

1、脱炭素社会とは

脱炭素社会とは、二酸化炭素を含む『温室効果ガス』からの脱却を目指す社会です。

温室効果ガスは『地球温暖化』の原因といわれています。

温室効果ガスの代表といえるのが『二酸化炭素』です。

脱炭素社会では以下を目指します。

- 二酸化炭素の削減

- 温室効果ガスを発生させる化石燃料の利用削減

2、脱炭素社会を目指す背景

脱炭素社会を目指す背景には『地球温暖化』の問題があります。

ここでは以下について解説していきます。

- 地球温暖化の問題点

- 脱炭素社会が地球温暖化対策に有効な理由

(1)地球温暖化の問題点

地球温暖化とは、地球の平均気温が上昇する現象です。

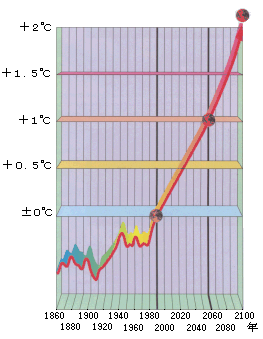

下記は環境省が発表している『地球の平均気温の変化を表すグラフ』です。

グラフ引用元:地球の平均気温の変化と予測 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)報告書より作成グラフ 環境省

グラフ引用元:地球の平均気温の変化と予測 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)報告書より作成グラフ 環境省

グラフを見ると1990年頃から平均気温が急激に上昇していることがわかります。

地球の平均気温が上昇し続ければ、

- 自然災害の発生

- 農作物の収穫量の減少

- 感染症の流行地域の拡大

などの問題が起こる恐れがあると言われています。

「自然災害の発生」を例に挙げてみましょう。

地球の気温が上がると、海水の温度も上昇します。

海水の温度が上昇すると、海水が膨張したり、南極の氷が溶けたりすることで海面が上がります。

こうした海面の上昇によって、高潮や高波などの自然災害が発生するのです。

実際にツバルなどの海抜の低い国では、海水による浸水被害が深刻化しています。

浸水以外にも

- 干ばつ

- 森林火災

- ハリケーン

などの自然災害が地球温暖化の影響で発生すると言われています。

参考:1-6 海面上昇の影響について 全国地球温暖化防止活動推進センター

参考:温暖化から日本を守る適応への挑戦 環境省

(2)脱炭素社会が地球温暖化対策に有効な理由

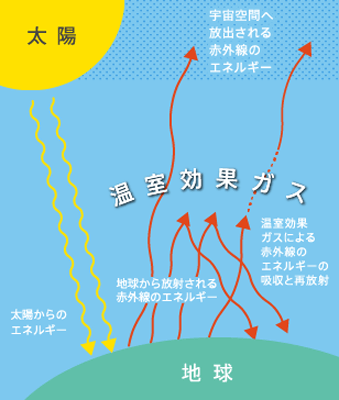

脱炭素社会が地球温暖化に有効な理由は、地球温暖化のメカニズムにあります。

前述の通り、地球温暖化は『温室効果ガス』の過剰増加によって起こる現象です。

温室効果ガスは、地球を囲むように存在し、太陽で温められた地表の熱が宇宙へ逃げないように地球の温度を調整しています。

画像引用元:地球温暖化の現状 COOL CHOICE 環境省

画像引用元:地球温暖化の現状 COOL CHOICE 環境省

しかし、人間の活動により温室効果ガスがたくさん排出されると、温室効果が高くなりすぎてしまい、地球全体の温暖化につながるのです。

つまり脱炭素社会によって、人間が排出する温室効果ガスを削減できれば、地球の温度調節機能を正常に戻すことができると言われています。

3、脱炭素社会を実現するための環境省の取り組み

脱炭素社会を実現するために、環境省が取り組んでいる政策について見ていきましょう。

- 危機意識の醸成

- 食品ロスの削減

- 住居の断熱

- テレワークの推進

- 脱炭素経営への支援

- 次世代自動車の普及

(1)危機意識の醸成

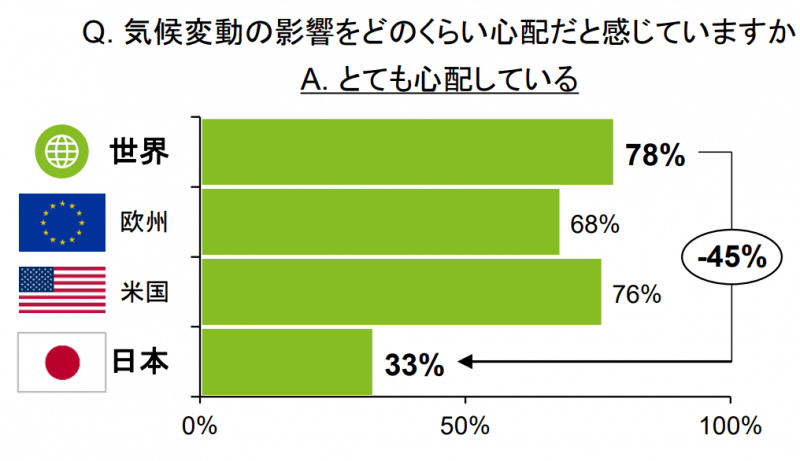

環境省の資料によると、気候変動の影響を懸念している人の割合は

- アメリカ:76%

- ヨーロッパ:68%

- 日本:33%

となっており、日本人の危機意識の低さが課題となりました。

画像引用元:脱炭素型ライフスタイルの施策について 環境省

画像引用元:脱炭素型ライフスタイルの施策について 環境省

環境省では、地域・企業・メディアと連携し、地球温暖化に対する危機意識の醸成を目指しています。

環境省は、温暖化に関心を持った1人が以下6つの取り組みを実践すれば、『約40万トンの二酸化炭素を削減できる』という予測を立てています。

- 冷房を1度高く、暖房を1度低くする

- シャワーの1分間の出しっぱなしを抑える

- 1日5分のアイドリングをやめる

- 新しい家電を購入する際はエコ製品を選ぶ

- 買い物の際に専用バッグを持参する

- コンセントをこまめに抜く

できることから実践してみましょう。

(2)食品ロスの削減

食品ロスとは、本来食べることはできるが、廃棄されてしまう食品のことを指します。

食品ロスの削減は、温室効果ガスの削減に繋がります。

日本の食品廃棄物量は年間およそ2,550万トンにのぼり、『食べられるのに捨てられてしまった』食品ロス量は年間およそ612万トンとなっています(2017年度推計)。

食品ロスは

- 運搬

- 焼却

- 埋め立て

などの廃棄過程で多くの温室効果ガスを排出してしまいます。

環境省では『食品ロスポータルサイト』で

- 消費者

- 自治体

- 事業者

向けに情報を発信し、食品ロス削減を呼び掛けています。

参考:もったいない!食べられるのに捨てられる「食品ロス」を減らそう 政府広報オンライン

(3)住居の断熱

住居の断熱とは、壁や天井に断熱材を使用し、寒さや暑さから部屋を守る方法です。

夏は外からの熱を防ぎ、冬は内側の熱が逃げるのを防ぎます。

住居の断熱は、冷暖房の使用を抑えるので、二酸化炭素の排出削減に繋がるとされています。

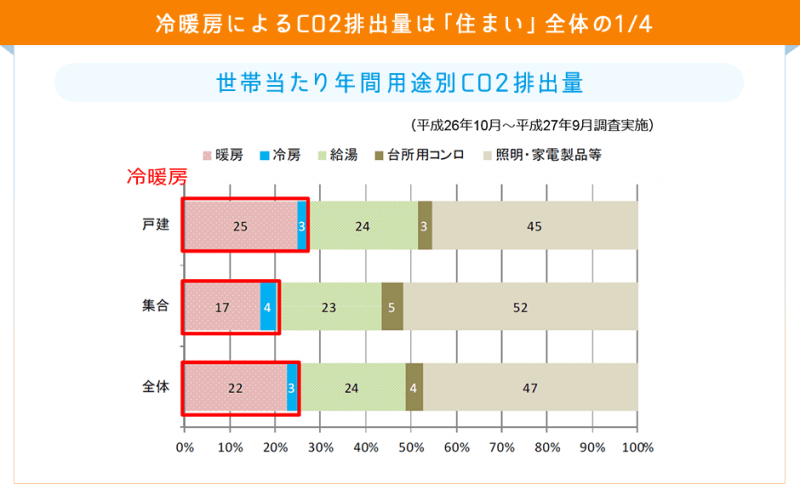

環境省の資料によると、日本で排出される二酸化炭素のうち、住まいから排出される二酸化炭素は全体の16%を占めています。

また、住まいから排出される二酸化炭素の4分の1は、冷暖房の使用によるものです。

画像引用元:地球に、家族に、家計にやさしい省エネ住宅! COOL CHOICE 環境省

画像引用元:地球に、家族に、家計にやさしい省エネ住宅! COOL CHOICE 環境省

環境省では住居の断熱を促進するために、『令和2年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業』をはじめとした、断熱リフォームへの支援制度を実施しています。

参考:令和2年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業 一般社団法人 環境共創イニシアチブ

(4)テレワークの推進

テレワークによって、二酸化炭素を排出する車やバスなどの交通機関の利用を減らすことができます。

国土交通省の資料によると、テレワークの推進によって「年間321万トン~442万トンの二酸化炭素の削減」ができるといわれています。

テレワークの推進は、移動に伴う二酸化炭素の排出削減にとどまらず、

- ペーパーレス化(書類の電子化)

- オフィスの省エネ

などによっても、温暖化対策へと繋がるのです。

環境省ではテレワークの推進として、国立公園や国民保養温泉地に滞在しながら働く『ワーケーション事業』を進めています。

ワーケーションとは、バケーションを取りながらワークする(休暇先で働く)という意味を持つ造語です。

参考:国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業 環境省

(5)脱炭素経営への支援

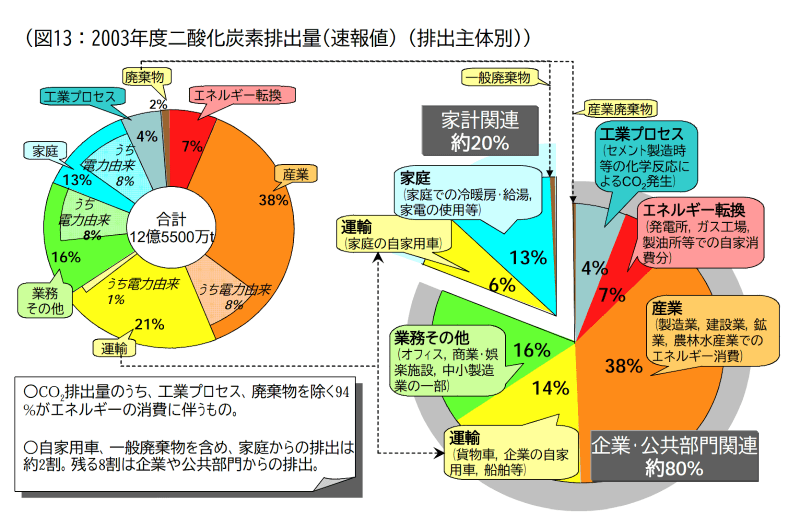

環境省の資料によると、排出される二酸化炭素のうち、約80%の二酸化炭素が企業・公共部門関連から排出されていました(2003年度速報値)。

画像引用元:(3)主体別にみた排出割合 地球温暖化対策推進大綱の評価・見直しを踏まえた新たな地球温暖化対策の方向性について 環境省

画像引用元:(3)主体別にみた排出割合 地球温暖化対策推進大綱の評価・見直しを踏まえた新たな地球温暖化対策の方向性について 環境省

環境省では

- 気候変動に対応した経営戦略の開示(TCFD)

- 脱炭素に向けた目標設定(SBT、RE100)

などに取り組む企業を積極的に支援しています。

①TFCD

TFCDは、“Task Force on Climate-related Financial Disclosures”の略で、『気候関連財務情報開示タスクフォース』と呼ばれます。

「企業がどれくらい環境問題に取り組んでいるのか」という情報を公開する取り組みを指します。

②SBT

SBTは“Science Based Targets”の略で、『科学と整合した目標設定』と呼ばれます。

「企業が地球の気温上昇を抑えるために科学的な根拠に基づく目標を設定する」取り組みを指します。

③RE100

RE100は、“Renewable Energy 100%”の略で、『再生可能エネルギー100%』と呼ばれます。

「企業が事業に必要なエネルギーを再生可能エネルギーでまかなう」取り組みを指します。

(6)次世代自動車の普及

次世代自動車とは、二酸化炭素の排出が少ない自動車です。

次世代自動車では、ガソリンの代わりに電気や水素、天然ガスなどが燃料になります。

環境省では環境に配慮した車の普及を促すため、補助金事業を実施しています。

①2023年度(令和5年度)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金とは、二酸化炭素排出を図る事業に対して経費を一部補助する制度です。

2023年度の車関係の事業は以下が審査に通りました。

- 環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業

- 低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業

参考:環境省

4、脱炭素社会とカーボンニュートラルの違い

脱炭素社会とは「温室効果ガスの排出量をゼロにする」という目標です。

一方、カーボンニュートラルとは「温室効果ガスの排出量と吸収量を同じにする」という目標です。二酸化炭素等の温室効果ガスの「排出量」 から、植林・森林などの「吸収量」 を差し引いて、合計をゼロにすることを意味しています。

カーボンニュートラルについて詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。

2050年カーボンニュートラルとは?目標・取り組み事例を簡単解説

PoliPoliで公開されている環境関連の取り組み

誰でも政策に意見を届けることができる、政治プラットフォームサービス「PoliPoli」では、再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策について、以下のように公開されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|再エネで地域も経済も活性化する気候危機対策!

(1)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策提案者

| 議員名 | 田嶋 要 |

| 政党 | 衆議院議員・立憲民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/JskZ6HJLEgwWJZkKTVZN/policies |

(2)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 再エネを中心とした分散型エネルギーシステムに移行し、そのプロセスを促進するグリーンリカバリーによる投資と海外に支払っていた燃料費を国内で循環させることにより、脱炭素社会の実現と経済・社会の活性化を両立させます。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 分散型エネルギー社会を実現するための基本法をはじめとした環境整備を行い、エネルギーの地産地消や原発依存からの脱却、エネルギー転換の過程で起こる雇用の公正な移行を実現します!

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

今回は脱炭素社会について解説しました。

『地球温暖化』と聞くと壮大なテーマのように感じますが、こまめにコンセントを抜く、冷暖房の温度を下げるなど、身近なアクションで温暖化対策に貢献することができます。

自然災害や生態系の破壊を防ぐためにも、それぞれが無理のない範囲で脱炭素社会に向けた取り組みを実践できるといいですね。