人口減少、地政学リスクの高まり、AI技術の急速な発展──。不確実性が高まる時代において、企業の競争優位を左右するのは市場での戦略だけではない。政府・行政・司法といった「非市場」領域への戦略的アプローチが、企業の命運を分ける時代が到来している。

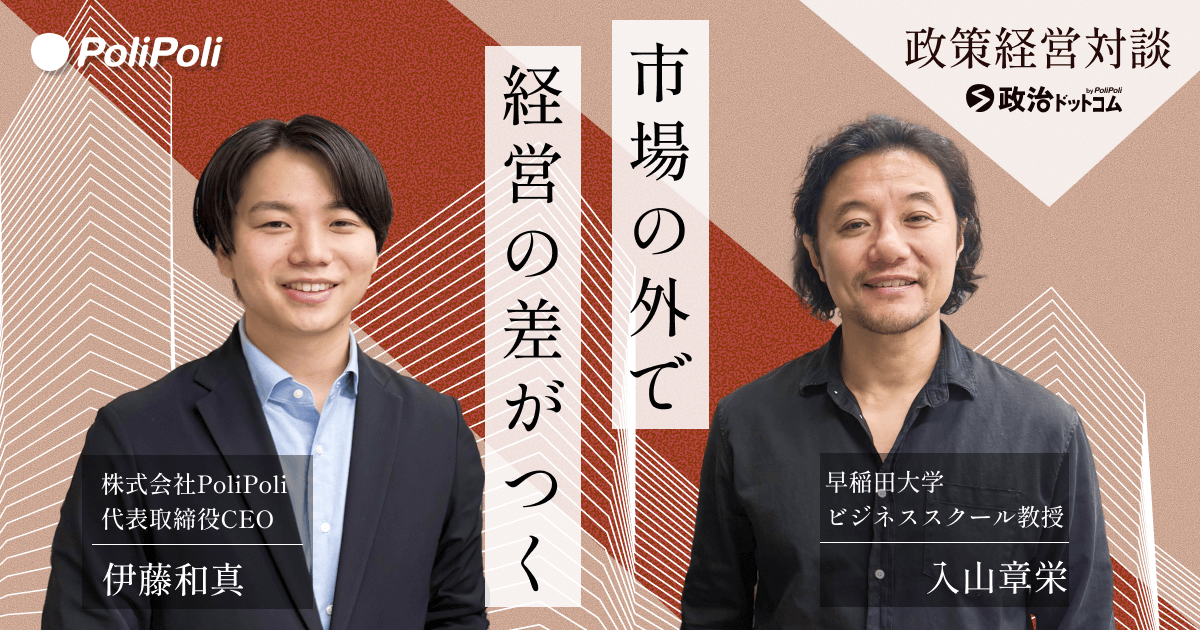

経営学者の入山章栄氏は、この領域を「非市場戦略」と呼び、日本企業の取り組み不足に警鐘を鳴らす。一方、政策プラットフォームを運営するPoliPoliの伊藤和真氏は、政策と経営戦略を一体化させる「政策経営」の重要性を提唱する。両者の対談から、日本企業が政策との向き合い方を根本的に変革し、新たな競争優位を築くための道筋を探る。

(取材・執筆:下元陽)

入山章栄氏(早稲田大学 ビジネススクール教授)

慶應義塾大学卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所でコンサルティング業務に従事後、2008年 米ピッツバーグ大学経営大学院より Ph.D.(博士号)取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。2013年より早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール准教授。2019年より教授。専門は経営学。国際的な主要経営学術誌に論文を多数発表。メディアでも活発な情報発信を行っている。

伊藤和真氏(株式会社PoliPoli 代表取締役/CEO)

慶應義塾大学在学中に俳句SNSアプリ「俳句てふてふ」を開発し、毎日新聞社に事業売却。18歳当時、2017年の衆院選で感じた政治・行政と人々の距離が遠いという課題から、2018年株式会社PoliPoliを設立し、政策プラットフォームを

開発・運営。 その他、経済産業省や総務省の有識者委員をつとめ、経済誌 「Forbes」 日本のルールメーカ30人などに選出。

ルール形成の段階で勝負は決まっている

──企業経営において、政策との向き合いがなぜ重要性を増しているのでしょうか。

入山:現代は変化が激しく、市場でのルール形成段階で企業の命運が左右される時代になっているからです。この領域を海外の経営学では「非市場戦略(Non-Market Strategy)」と呼んでいます。ロビイングやCSR活動を通じて政府・行政・司法に働きかけ、制度的環境を自社に有利な方向に導く戦略のことです。

海外では既に常識となっていますが、日本企業はこの分野への取り組みが決定的に不足しています。日本人の国民性として、既定のルールの下で正々堂々と競争することには長けています。ところが真の勝負は、そのルール自体を策定する前段階で決着がついてしまう。

従来、日本市場は相対的に閉鎖性が高く、変化のスピードも緩やかだったため、既存の枠組み内での競争で十分でした。しかしグローバル化の進展により、この前提は根本的に変化しています。特に新興市場では、そもそもルールが存在しないケースが珍しくありません。この環境下において、米国企業の戦略的巧妙さは際立っています。例えば某アメリカの大手IT企業は「市場戦略部隊」とは別に、事前の環境整備を担う「非市場戦略部隊」を擁しています。

新興市場への参入時は、まず非市場戦略部隊が政府機関に働きかけて事業展開の「土壌」を整備し、その後にマーケティング部隊が本格参入する。一方、日本企業は土壌整備を怠り、マーケティング部隊を直接投入するため、構造的に不利な戦いを強いられています。

伊藤:先生のご指摘は、私たちが政策支援プラットフォームを運営する中で日々実感していることです。日本では過去の政治スキャンダル等の影響もあり、企業は政治・行政との関係構築に極めて消極的です。

入山:その消極性の象徴として、日本企業は「GR(ガバメント・リレーションズ)」機能が致命的に弱い。投資家向けの「IR」、メディア向けの「PR」、さらに従業員向けの「ER」が浸透しつつある一方、政府・行政向けの「GR」は存在しないに等しい状況です。IR、PR、ER、GRが一体となり自社の戦略を明確化した上で、最初から政府とか省庁にきちんと入り込む。そういうことができている日本企業は一握りでしょう。

伊藤:経営者の意識も関係しているかもしれません。先日、ある暗号資産取引所の経営者と話していたのですが、企業分析の基本手法である「PEST分析」において、多くの経営者が「Politics(政治的要因)」だけを軽視するという話になりました。本来は当たり前にやるべきことにもかかわらずです。

「政策経営」という新たな経営アプローチ

──企業と政府・行政をつなぐ活動の中で、伊藤さんはどのような経営アプローチが必要だと考えていますか。

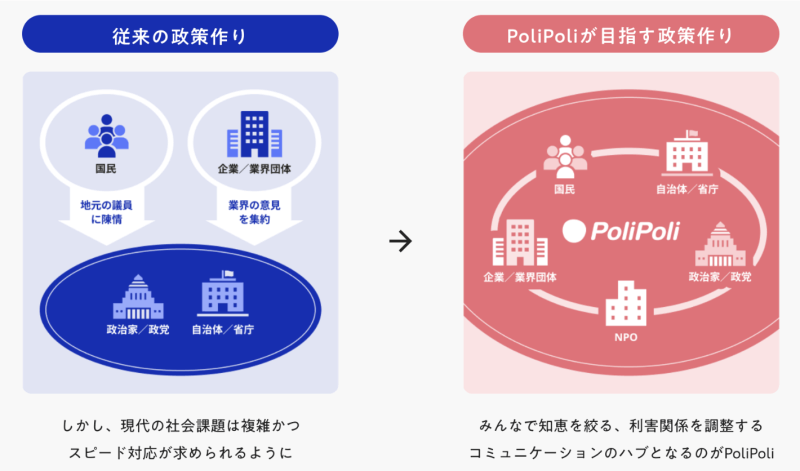

伊藤:私たちPoliPoliは2018年から政治家や行政の意見収集のプラットフォームを運営していて、国会議員約700人のうち約200人の方々が政策を発信、取り組みを共創しています。その中で、スタートアップから大手企業まで幅広く「国の制度がおかしい」「最近の政策の流れがわからない」といった相談をいただくようになりました。

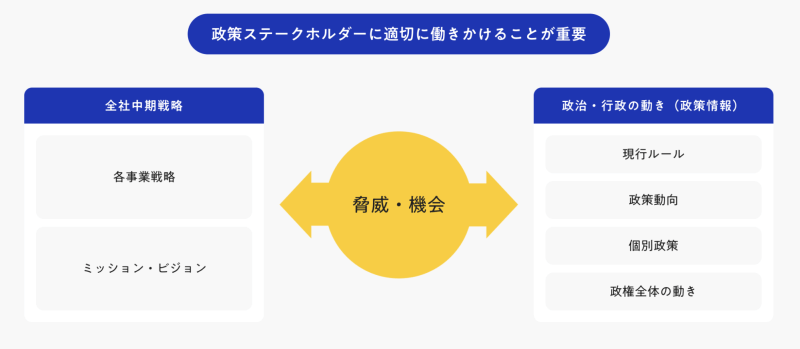

そこで私たちが提唱しているのが「政策経営」です。これは政治・行政の動きから生まれる企業戦略への機会と脅威を見極め、政策と経営戦略を一体化させる経営アプローチです。

非市場戦略の議論では新興市場でのルール形成やスタートアップによる市場創出に焦点が当たりますが、日本の現実を見ると大企業が依然として経済の中心にいます。彼らには既存の数兆円規模の産業を維持・発展させることも重要です。

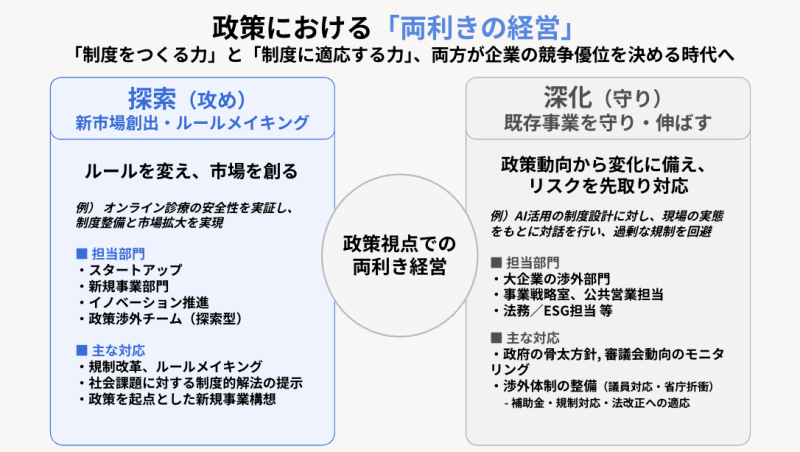

そのため政策経営では、経営学の「両利きの経営」理論になぞらえて、「攻め」と「守り」の両面を重視しています。「攻め」はルールを変えることで新たな市場を創出する「探索」、「守り」は既存事業を政策動向から守り発展させる「深化」に相当します。

入山:なるほど。具体的にはどのようなアプローチになるのでしょうか。

伊藤:まず、第一に「情報収集」。政策の動向を情報収集をして経営・事業計画にフィードバックすることです。第二に「政府・行政とのコミュニケーション」。場合によっては働きかけてルールメイキングを行います。第三に「政策と連動した事業機会の探索」。自治体と一緒に事業を作るといったことも含まれます。

「攻め」の例として、当社が支援したBASE社では、特定商取引法により個人の売り手に住所開示義務が課されていましたが、女性や著名人にとって現実的に不可能だという実情を消費者庁や関係議員に説明したところ、法解釈の変更が実現しました。

一方、特に大企業を中心に「守り」の面で重要なのは、中期経営計画策定時に政府の骨太の方針との整合性を図ることです。しかし、この基本的な作業すら実施できていない企業が多数存在します。

例えば、ある大手通信会社には数十名規模の渉外担当者がいますが、彼らの業務は監督官庁からの要請への対応が中心です。驚くべきことに、そのほとんどが、国会議員との面談経験がない方が多くを占めています。

まず政府方針を理解し、自社戦略をそこに整合させる。その上で、政府方針に問題があれば変更を求める交渉を行う。この2段階のアプローチが政策経営の基本形です。

企業と政府、双方が抱える構造的課題

──企業が消極的な中、政府側は現場の実情をどのように把握しているのでしょうか。

伊藤:まさにそこが問題なんです。実は政治家・行政官は企業からの接触を歓迎し、現場の実情を切実に把握したいと考えています。しかし企業側が距離を置くため、結果として現場の実情を反映しない不適切なルールが策定されてしまう。これは双方にとって不幸な構造的問題です。

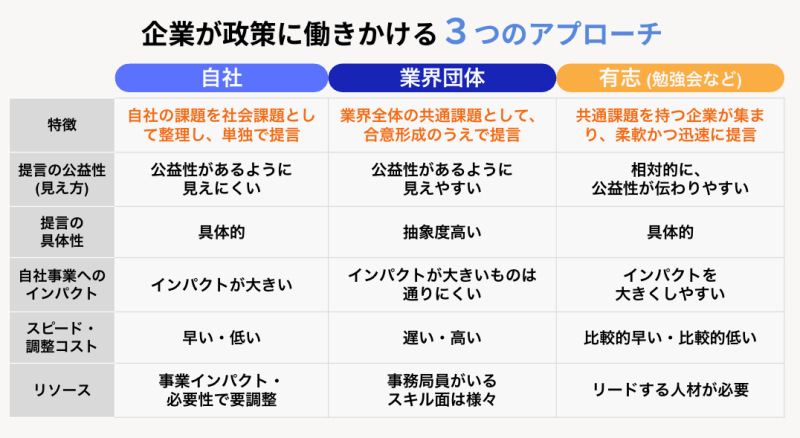

ただし、だからといって企業が単独で政府にアプローチすればよいというわけでもありません。個別の企業が「自社のために規制を変えてほしい」と要求しても、「押し売り」や単なる営業活動と受け取られてしまい、政治家も官僚も身構えてしまいます。

官僚は特に「一社だけが得をする」構図を嫌います。彼らには公平性を保つ責任がありますから、個別企業の利益誘導と見られる案件は動きようがない。

日本では、政府側が動くには「公益性」──つまり社会全体に資する大義名分が非常に重要となります。たとえ企業が個別の課題を抱えていたとしても、それを「業界課題」や「社会的課題」として位置づけ直すことで、制度的な議論の土俵に乗せることができる。これは、政策共創における基本的な構造理解として重要だと思います。

入山:その点で効果的なのが業界団体や協会の設立です。私がスタートアップの経営者に相談を受けた際、必ずアドバイスするのが「まず協会を作りなさい」ということ。

最近では、新しい制度や仕組みを導入する際にも、まず協会を立ち上げて“社会全体のための議論”として進める動きが増えています。提言の信頼性を高めるためには、業界全体の課題として整理し、有識者や専門家など多様な立場の構成員を巻き込むことが有効です。これにより、特定企業の利益誘導と見なされることなく、「社会的な意義」や「産業全体の競争力強化」といった文脈で政策提案を位置づけることができます。

伊藤:ただし、従来型の業界団体には構造的な限界があります。多くの企業が参加する中で意見を集約する必要があるため、意思決定に時間を要し、年に一度の提言取りまとめなど、スピード感を持った政策対話には適さない面があります。また、公益性の高い提言であっても、自社にとっての優先課題が採択されるとは限らないという制約もあります。

そこで私たちが推奨しているのが、より機動的な「有志の勉強会」という形式です。共通の問題意識を持った企業が集まり、官民で率直に議論できる場として、柔軟かつ迅速に動けることが特徴です。私たちは、与野党問わず議員が参加する勉強会を定期的に開催し、企業や現場の声を政策議論に反映させる機会をつくっています。

また、その一環として先日開催した政策提言イベント「Policy Pitch(ポリシーピッチ)」では、岸田元総理をはじめとする多くの国会議員・省庁関係者が参加し、民間企業からの具体的な提案をもとに政策対話が行われました。

私たちは、こうした勉強会やイベントなどの「場」を通じて、政治家・官僚だけでなく企業や生活者も関わる共創のプロセスを広げたいと考えています。そして、その対話の場を支える“ファシリテーター”としての役割を担い、多様なステークホルダーが安心して本音を交わせる仕組みを整えていきます。

入山:そうした場づくりが重要になってきた背景には、官僚側の構造的な課題もありますよね。アメリカ留学時代に興味深い現象を目撃しました。ピッツバーグに留学している日本の若手キャリア官僚たちは、省庁の垣根を越えて日本の将来について熱く議論を交わしていました。しかし帰国すると、縦割り行政の壁に阻まれ、その熱意は分断されてしまう。

だから私は散々言ってるんですよ、霞ヶ関にカフェ作ってくれ、と。省庁横断的な日常的な交流の場が必要なんです。いっそ、PoiPoliがカフェを作るのがいいのでは??

伊藤:それはいいですね!実は私たちも定期的に「公共セクター会」という交流会を開催していて、官僚や議員など50人程が集まっています。ただ、常設の場があれば、もっと日常的に縦割りを超えた議論ができるはずです。

今の時代、誰も正解を持ち合わせていない複雑な課題ばかりです。多くのステークホルダーが知恵を出し合い、試行錯誤しながら答えを導き出すしかない。企業も政府も、お互いの知見を持ち寄らなければ課題を解決できなくなっています。

政策経営を牽引するリーダー像

──市場環境が複雑化する中、政策と経営の橋渡しという領域で成果を出すには、従来とは異なるリーダーシップが必要になりそうです。現代のビジネスリーダーにはどのような資質が求められるのでしょうか。

入山:私がハーバード・ビジネス・レビューの連載で注目したのは「制度起業家」(Institutional Entrepreneur)という存在です。これは既存の常識や制度を打ち破り、新しいルールや仕組みを作り出す変革者のことを指します。

彼らに共通するのは、志の高さと戦略的な合理性を併せ持っていることです。社会を変えようという情熱は不可欠ですが、それだけでは人は動きません。相手にとってのメリットを明確に提示し、Win-Winの構造を設計できる戦略性が求められます。そして何より重要なのは「執念深さ」です。

象徴的な事例が、大企業とスタートアップをつなぐデロイト トーマツ ベンチャーサポート(DTVS)の斎藤祐馬氏です。DTVSは今でこそ大企業とスタートアップの連携を促進する有名な組織ですが、立ち上げ当初は社内の理解を得られませんでした。人員募集のための社内説明会を開いても、参加者はわずか1名だったそうです。

そこから彼は、退職を考えている社員に「どうせ辞めるなら、あと1年だけ新しいことをやってみないか」と声をかけて仲間を増やしていった。同時にメディアに積極的に露出し、反対派の上司を意図的に褒めることで味方に変えていく。相手の心理を読み、戦略的に行動したのです。

彼の成功の秘訣は徹底した「根回し」でした。日本の組織で最も物事が進まなくなる要因は、偉い人が「俺は聞いてない」と言い出すこと。私はこれを頭文字を取って「OKN」と呼んでいます。斎藤氏はトーマツの全役員に一人一人丁寧にプレゼンを行い、彼らの意見を全て反映させていった結果、資料はバージョン120まで改良されたそうです。この徹底した対話によって、全員の理解と協力を得ることができたのです。

伊藤:政策の世界も同じで、結局は人と人がどう向き合うかなんです。私たちの渉外チームも毎日議員会館や省庁に通い、一人一人と信頼関係を築いています。きちんと向き合えば、政策の話は後からついてきます。

入山:まさにそうした積極的な姿勢が、日本の大企業の渉外部門には欠けているんです。斎藤氏は社内の全役員に会いに行き、粘り強く説明を続けることで味方を増やしていきましたが、多くの日本企業は、政治家や官僚との接触を躊躇し、政府・行政との関係構築に及び腰になっています。

伊藤: おっしゃる通りで、結局は関係者のところへ直接足を運び、対話を重ねていくしかない。社内で発生する「OKN(俺は聞いてない)」問題も、事前の丁寧なコミュニケーションで解消できると考えます。

──そうした地道な活動を継続できる力や資質が、政策経営を推進するリーダーには求められている、ということでしょうか。

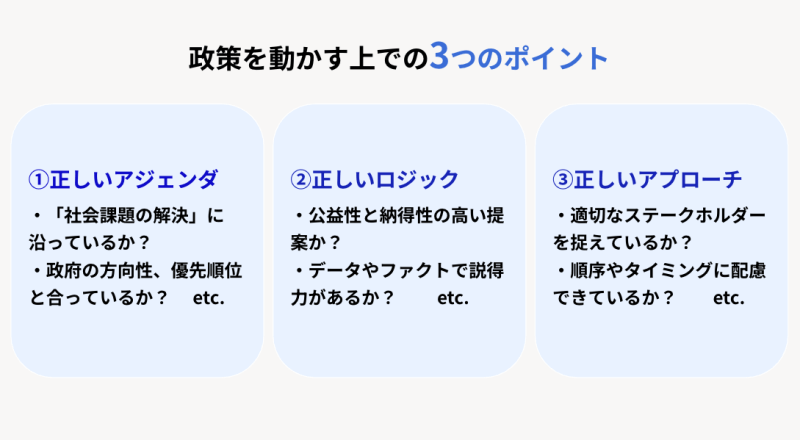

伊藤:人間関係の構築は基本ですが、実務面では政策を読み込み、スケジュールを把握する姿勢は必要です。政策のスケジュールは鉄の硬さで、1月から6月に政策を決めて骨太の方針が出る。このタイミングを外したら、提言の内容がどれだけ良くても、通りづらくなります。

しかし本質的に重要な資質は3つです。第一に、社会の本質的な課題を見抜き、正しいアジェンダを設定する「構想力」。第二に、政府の方向性を理解し、実現可能な道筋を描く「戦略的思考」。そして第三に、多様なステークホルダーを巻き込み、公益性を考えながら合意形成を導く「調整力」です。

これらを兼ね備えた人材こそが、政策経営を推進できるリーダーだと考えています。

政府と企業の「共創」に向けて

──ここまでの議論で見えてきた日本の課題と可能性。その中で、PoliPoliがこの先果たしていく役割をどう考えていますか。

伊藤:企業と政治・行政がお互いに距離を置いている間に、日本はグローバル競争から取り残されつつあります。この20年間、日本発の大きなイノベーションがほとんど生まれていない。その背景には、産官学の連携不足があると考えています。

私たちは政策プラットフォームとして、産官学を巻き込みながら新たな産業を創出する触媒になりたい。それは単なる仲介業ではなく、三方良しどころか「十方良し」を実現するような、すべてのステークホルダーが恩恵を受ける仕組みづくりです。この事業は30年かけて取り組む覚悟でいます。

特に憂慮しているのは、政策立案という仕事の魅力が失われていることです。東大生は官僚を目指さなくなり、公共政策大学院の卒業生ですらコンサルティング会社に流れている。本来、政策立案は極めてクリエイティブな仕事のはずなのに、その魅力が伝わっていない。

入山:PoliPoliの取り組みは、まさに一つのソーシャルムーブメントだと思います。日本にはロビイストが圧倒的に不足していますが、それは見方を変えればチャンスでもある。既得権益化したロビイスト集団が存在しないからこそ、PoliPoliのような中立的プラットフォームが、世界に類を見ない新しい政策形成市場を創造できる可能性があります。

民間企業の経営者は「我々こそが未来を作っている」と言いますが、社会に最もインパクトを与えられるのは政策です。政策形成を再び魅力的な仕事にすることは、日本の競争力回復にとって極めて重要な課題です。今日の対談で、政策経営の重要性と可能性を改めて認識しました。一緒に「OKN」をぶっ潰していきましょう。

伊藤:ぜひお願いいたします!