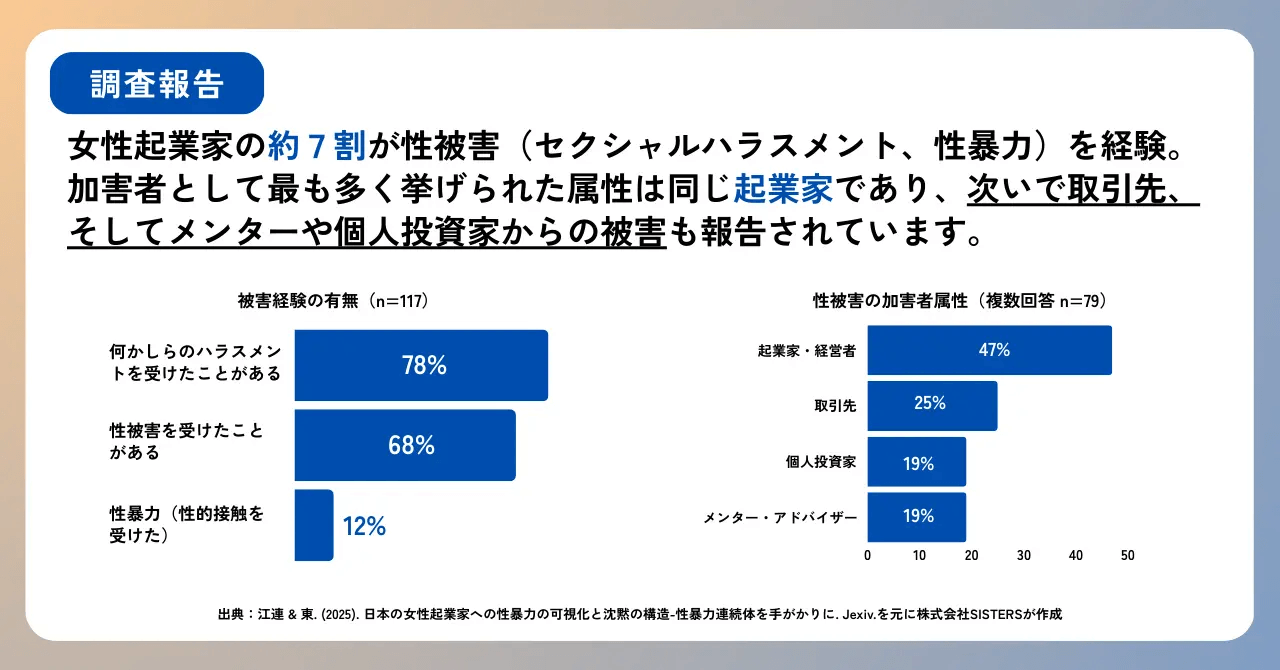

女性活躍が推進される一方で、女性起業家の約7割が性被害を経験しているという調査結果が明らかになりました。被雇用者ではない起業家は、ハラスメントに対する法的な保護が及ばず、「制度の空白」に置かれています。

社会課題解決のための寄付基金『Policy Fund』の採択団体である非営利株式会社ピロウは、「科学技術によるジェンダーギャップの再生産を予防する」ことを目指し、さまざまな取り組みを行っています。

「女性たちが、心地よい眠りにつける社会」の実現に向けた非営利株式会社ピロウの活動の現在地と、今後の展望について寄稿いただきました。

執筆者:江連千佳

江連 千佳 (非営利株式会社ピロウ 代表取締役)

2000年東京生まれ。2021年、ショーツをはかないリラックスウェア、”おかえり”ショーツの販売会社として株式会社Essayを起業、代表取締役に就任。

2024年”おかえり”ショーツ事業をソーシャルM&A®︎し、株式会社Essayを非営利株式会社ピロウに変更。科学・技術の社会実装におけるジェンダーギャップの解消に取り組む。また、起業の経験を踏まえ、フェムテックの社会的影響についてアカデミックにも探究し、研究は学会発表で受賞するなど評価を受けている。

非営利株式会社ピロウについて

非営利株式会社ピロウは「科学技術によるジェンダーギャップの再生産を予防する」ことを目指し、システムチェンジに取り組んでいる会社です。女性起業家たちが安心して活動できる社会を目指し、調査研究から研修、支援活動などさまざまな取り組みを行っています。

被害経験は70%以上 女性起業家たちが安心して活動できる社会にしたい

2015年の「女性活躍推進法」施行から10年が経過し、2024年には経済産業省主導の女性起業家支援プロジェクト「GIRAFFES JAPAN」が始動するなど、国全体で女性の起業を後押しする動きが加速しています。しかしその一方で、現場レベルでは依然として女性起業家が性差別やセクシュアルハラスメントに直面するケースも報告されており、制度的支援だけでなく、文化的・構造的な課題へのアプローチが求められています。

実際に、江連・東(2025)の調査では、日本の女性起業家の約70%がセクシャルハラスメントや性暴力などの性被害を経験していることが明らかになりました。加害者として最も多く挙げられたのは同じ「起業家」であり、次いで「取引先」、さらには「メンター」や「個人投資家」からの被害も報告されています。

現行の法制度においては、雇用関係を前提とした職場におけるハラスメントについては、男女雇用機会均等法や労働施策総合推進法などにより一定の防止義務や対応指針が定められています。 しかし、起業家同士のように雇用関係や上下関係が明確でない場面におけるハラスメントについては、現行の労働法では対応しきれない部分もあります。

このような場合、対応手段としては名誉毀損や不法行為に基づく損害賠償請求など、民事訴訟が中心となります。しかし、これらの裁判は被害者側に高い立証責任が課されるため、実際には訴えを起こすハードルが極めて高く、泣き寝入りせざるを得ないケースも少なくありません。

こうした制度的な空白により、起業家に対するハラスメントや性被害は「自己責任」や「関係性の問題」として矮小化されがちな実態があります。私自身、2021年にフェムテックプロダクトを販売する会社を起業し、事業を続けていく中で「怖い」と感じる経験もありました。そんな社会を変えたいという思いから、起業と性被害という課題に取り組み始めました。

イベント資金の獲得や心理的安全性の向上にも貢献

起業支援の現場における性被害・ハラスメントを予防し、誰もが安心して挑戦できる環境をつくることを目指す取り組み「たまむすびプロジェクト」を立ち上げ、ジェンダーギャップの解消を目指す株式会社SISTERSと非営利株式会社ピロウの2社が共同で、調査、ハラスメント防止研修、ガイドラインの制作、相談窓口支援、政策提言などを行ってきました。

最初は、調査研究活動として、「起業と性被害問題対策の実態」と題した調査レポートを公表しました。本調査は、2024年10月から11月にかけて実施したもので、起業・経営支援に関するイベントを運営する法人の事業担当者にご協力いただき、イベント開催におけるハラスメント対策への取り組みの現状を明らかにすることを目的としています。調査では、起業・経営支援イベントにおいて、性被害やハラスメントの予防対策がどの程度講じられているかを検証しました。その結果、対象となったイベントの約70%で具体的な性被害対策が講じられていないことが判明し、依然として対策が不十分である実態が浮き彫りになりました。

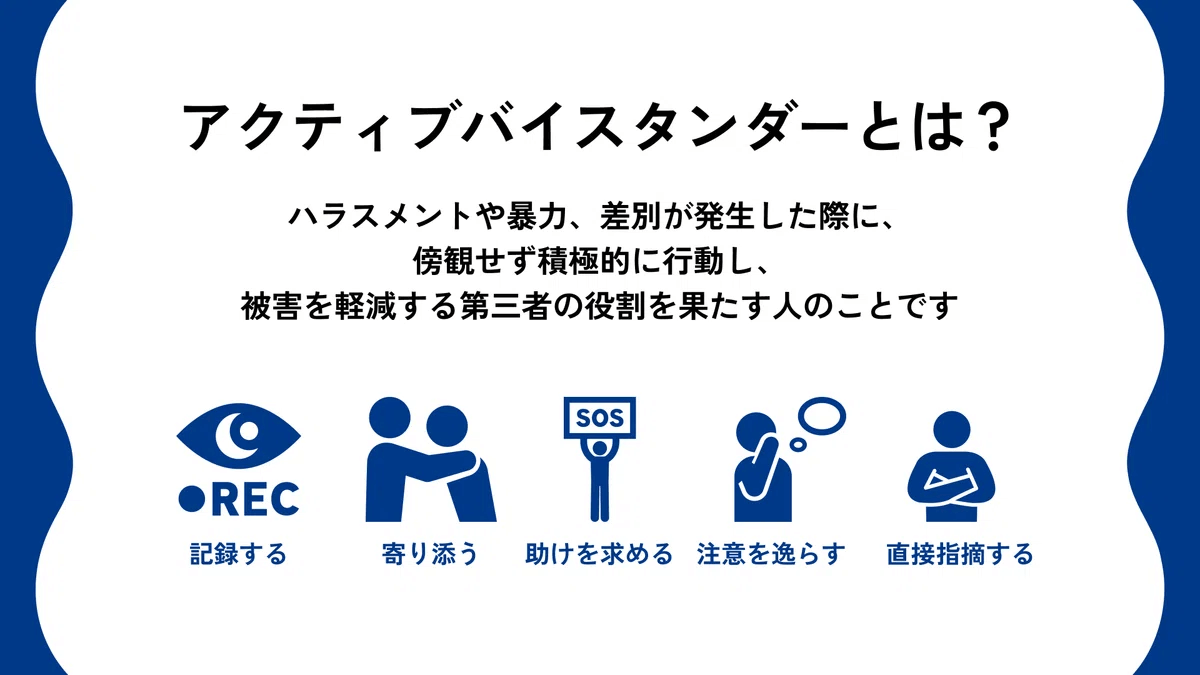

そこで、2025年3月にIMPACT SHIFT 2025の実行委員会向けにアクティブ・バイスタンダー研修を行いました。アクティブ・バイスタンダーとは、ハラスメントや暴力、差別が発生した際、傍観せずに積極的に行動し、被害を軽減する第三者の役割を果たす人のことです。研修では、イベント開催中にセクシャルハラスメントが目の前で起きた時、または相談を受けた時、カンファレンス運営者が第三者としてどのように積極的に行動すべきかを具体的かつ実践的に学ぶことができます。この他にもIMPACT SHIFT 2025では、開催にあたってガイドラインの制作や相談窓口の設置なども行いました。

これらの取り組みの大きな成果として、ハラスメント対策の積極的な実施として国内外のさまざまな企業から高く評価され、バジェットの獲得が優位に進んだことや、参加者や登壇者から「安心して参加できる」と好評の声を多くいただいたことが挙げられます。開催側がハラスメントに対する強い意志を持っていることを表明することができ、さらに参加者たちの心理的安全性も担保される有意義な取り組みになりました。

ハラスメント対策が当たり前の基準になる社会へ

政策提言においては、社会課題解決のための寄付基金『Policy Fund』の採択団体として、「女性起業家の被害をなくし、イノベーションを加速する提言」を作成いたしました。本提言では、女性起業家の約70%がセクシャルハラスメントや性暴力といった性被害を経験しているという深刻な実態を踏まえながら、現状では対策や法整備が不十分であることを指摘しています。その要因としては、起業支援を担う団体の多くが性被害への認識が低いことや具体的な対応策の共有を十分に行っていないこと、また起業支援プログラムの委託時にハラスメント対策が十分にされていないケースが多いことなどが挙げられます(※)。

今後はこうした課題に対して、起業支援プログラムにおけるハラスメント対策の必修化をはじめとする、より実効性の高い多角的な提言を発信していきます。 また、これらの取り組みが東京にとどまらず、全国各地の都市でもあたりまえの基準となるよう、地方自治体とも連携しながら課題解決に取り組みたいと考えています。

さらに、ハラスメントが発生した際に、適切に介入できる人材の育成にも力を入れています。 アクティブ・バイスタンダー研修やワークショップを通じて、知識や実例を共有しながら、行動できる人を一人でも多く増やしていくことを目指しています。

(※)江連千佳(2025年, 4月17日). 「ハラスメント対策が『資金も人も』呼び込む。ビジネスイベントが100人超スタッフ全員に研修した理由」Business Insider Japan https://www.businessinsider.jp/article/2504-harassment-prevention-startup-events/

「しかたがない」「当たり前」を変えていく

特に「起業家」という立場に固有の文脈や文化的前提が、行政機関やその担当者にとっては必ずしも共有されていないことに、強い困難を感じました。私自身にとって、起業やスタートアップの文化は「当たり前」のものとして内面化されていましたが、行政の方々にとっては、それらが前提とする価値観や利害関係者の構造そのものが新鮮かつ異質に映るのだと気づかされました。一方で、ベンチャーキャピタルやスタートアップでの実務経験を持つ議員の方々とお話しすると、その前提理解が共有されているため、対話が非常にスムーズに進むという実感もありました。

もっとも、そうした文化的・制度的なギャップが存在する中でも、多くの行政職員の方々や議員の皆さまが真摯に耳を傾け、ご縁をつなぎ、対話の場を開いてくださいました。また、「たまむすびプロジェクト」だけでなく、多くの業界団体が連携して働きかけを行った結果、「起業と性被害」という、それまで公的な政策文書においては十分に可視化されてこなかった課題が、『女性版骨太の方針2025』に盛り込まれるまでに至りました。これは、単なる政策文言の追加にとどまらず、これまで「当たり前」とされてきた文化の価値基盤そのものに問いを差し挟む、象徴的な一歩であったと考えています。多くの方々の尽力によって、沈黙されがちだった構造的問題に光があたり、変化の端緒が開かれたのです。

こうした政策的変化を契機として、ハラスメント防止に向けた取り組みや、具体的なガイドライン策定に向けた動きが、徐々に現場レベルへと波及しつつあります。制度的認知がなされることによって、ようやく現場での取り組みが「例外的な善意」ではなく、「必要な対応」として位置づけられる土台が整いつつあると感じています。弊社としては、こうした変化を一過性のものに終わらせるのではなく、実践の伴走支援や地方行政への政策提言を通して、現場の声が政策に還流していく回路を育てていけるよう、引き続き尽力していきたいと思います。

安心できる社会を全国に

私たちが目指しているのは、「女性たちが心地よく眠りにつける社会」、つまり、誰もが安心して暮らせる社会です。しかし、企業の現場では、「起業家なら、多少の我慢は当たり前」「それくらい乗り越えられないとやっていけない」といった声を耳にすることも少なくありません。こうした言葉が、知らず知らずのうちに人権を軽視する空気をつくり出してしまっているのではないか、と感じています。だからこそ私たちは、そうした空気を当たり前のものとして見過ごさずに、多くの人と手を取り合いながら、誰もが大切にされる文化へと少しずつ変えていきたい。そう強く思っています。