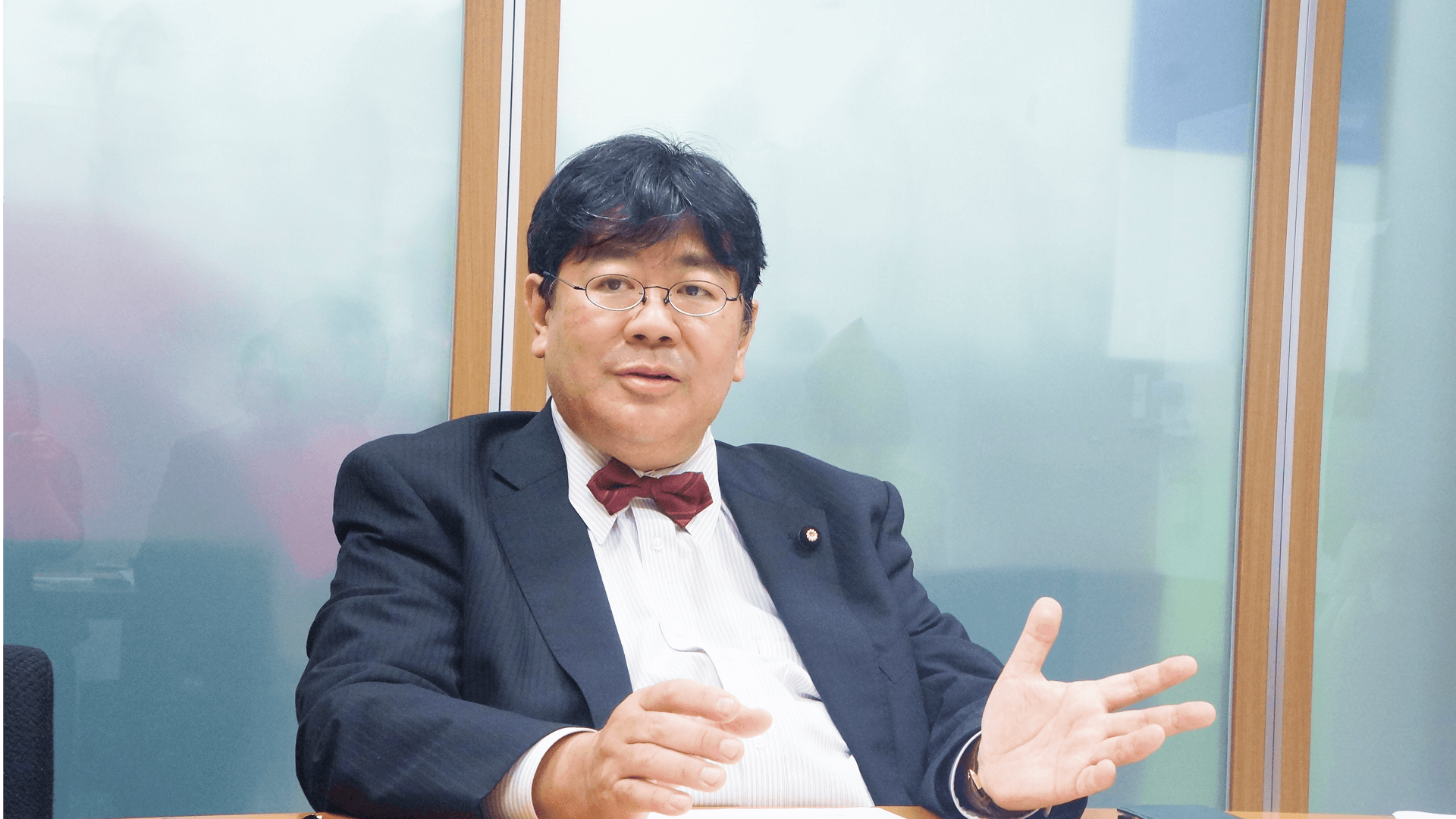

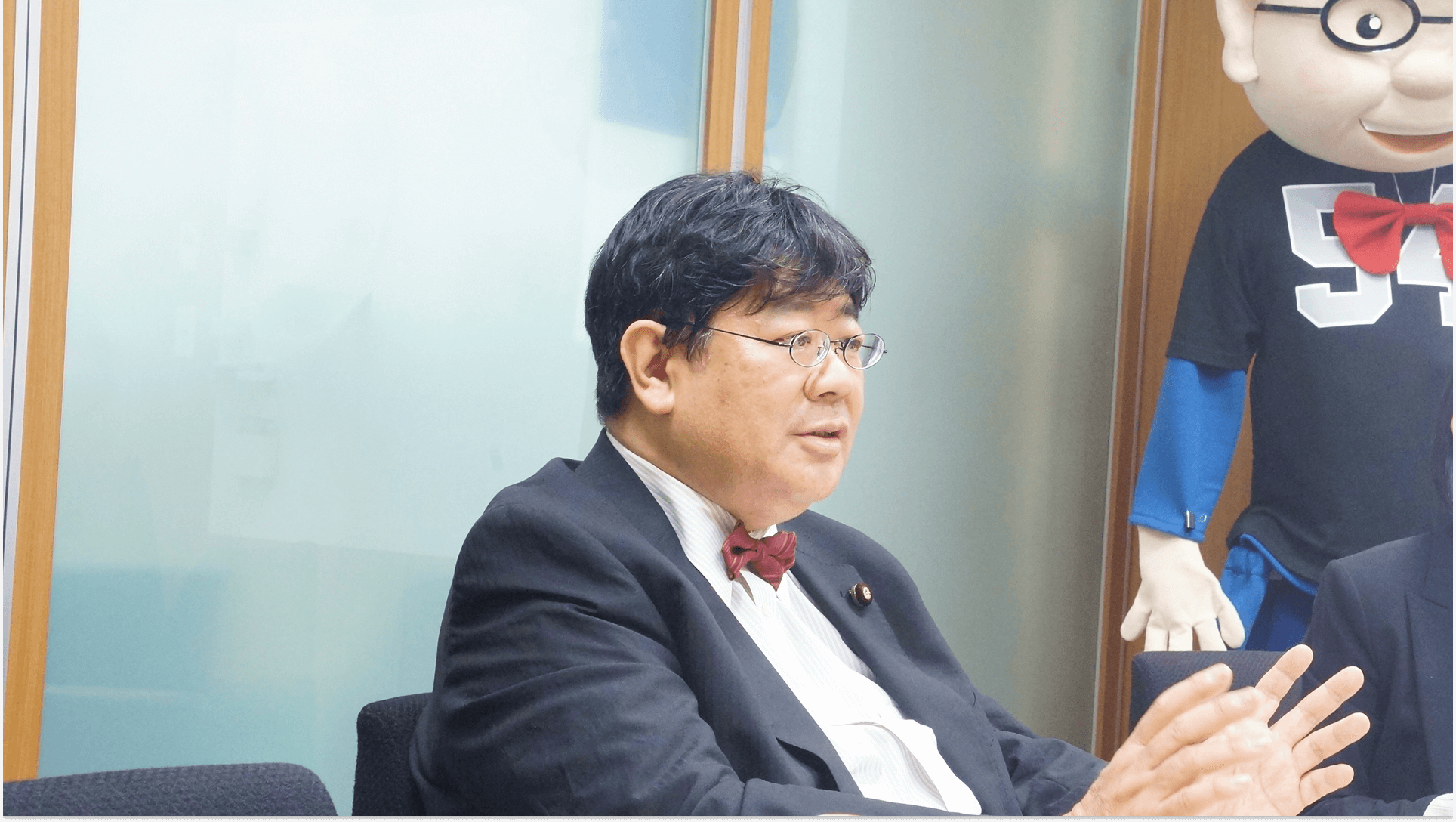

山田 太郎 やまだ たろう 議員

1967年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。

複数の外資系コンサルティング企業に勤めた後、製造業専門のコンサルティング会社ネクステック社を創業、3年半で東証マザーズに上場。

2010年の参議院議員選挙でみんなの党から出馬し落選するも2012年に繰り上げ当選(3期)。2019年には自民党公認で出馬し再選。

デジタル大臣政務官、文部科学大臣政務官を歴任。

2025年7月20日に投開票が行われた第27回参議院選挙では、自民・公明の連立与党が衆議院に続いて過半数割れに陥り、代わりに野党の新勢力が台頭する結果となりました。今回のインタビューでは自由民主党の山田太郎議員に政治家を志した経緯とこれまでの実績、3期目の抱負をお聞きしました。

(取材日:2025年8月1日)

(文責:株式会社PoliPoli 大森達郎)

評論家ではなく、神輿を担ぐ当事者でありたい

ー当選おめでとうございます。もともとはビジネスの世界でご活躍されていましたが、政治家に転身されたきっかけはなんだったんでしょうか。

2009年に当時社長を務めていた会社の経営から退いたのですが、ちょうどその頃に「みんなの党」の結党があり「経営者や実務家を中心とした党」という理念に共感したのが始まりです。

党のアジェンダ(政策集)作成に携わることになり、経済分野を中心に担当したのですが、いつの間にか「政策を作ったのだから君が出馬しないか」という話になっていました。「まさか自分が」とは思いつつも、2010年の参議院選挙に立候補することを決意しました。5月まで政策を作っていたので、7月の選挙までほとんど準備期間のない、慌ただしいスタートでした。

ー国会議員になる以外にも政策への関わり方には色々あると思いますが、出馬を決断されたのはなぜだったのでしょうか。

私のポリシーとして「祭りに参加するなら、見ている側ではなく、神輿を担ぐ側でありたい」ということです。私は評論家が嫌いなのです。それまでにも何か時代を動かす大きな流れが起こったときは、評論するのではなく自ら携わるようにしてきました。

経済に文句があるなら自分で会社を興して商売をすればいい。それと同じで、政治に文句があるなら、自分が政治家になって課題を解決すればいい。常に当事者でありたいという、ただそれだけだったのです 。

ーこれまで参議院議員を2期務められてきて、特に思い入れのある政策や、政治家人生に影響を与えた活動は何でしょうか。

特筆すべき政策を挙げるとすれば、「こども家庭庁」と「デジタル庁」の創設です。こどもに関する政策は非常に重要で、「こども専門の省庁が必要だ」ということは、10年以上も前から、与野党問わず声が上がっていたにも関わらず実現していませんでした。当時、こどもは「就学前は厚労省、就学後は文科省」という縦割り行政の狭間で、教育以外の分野で問題が起きても、誰も責任を持ってサポートする体制がありませんでした 。

「これは絶対に作らなければならない」と決意し、2021年の1月に当時の菅総理に直談判する形で提案し、約1年半で創設にこぎつけました。口で言うのは簡単ですが、実際には何度も挫折しそうになりながら乗り越えてきました。これは非常に大きな成果だったと思います。

もうひとつのデジタル庁は平井卓也先生が主導されたもので、私は実務者としてデジタル化で実社会を変革していく施策に関する提言書作成などに関わらせていただきました。当初の構想は政府のデジタル化(デジタルガバメント)が中心でしたが、私は「デジタル社会そのものを作っていくべき」と主張しました。政府系のデジタル分野にと留まらず医療、教育、防災といった準公共分野についても「国がイニシアチブを取って推進する」というエッセンスを盛り込み、3回目の提言書で具体策をまとめました。だから、デジタル庁に関しては「私が実務の責任者として魂を入れた」という自負があります。

マスメディアと異なる議論のトレンドをネット上で展開

ー今回の参院選を振り返ってみて、いかがですか。

自民党所属の議員として、非常に厳しい逆風の中での選挙だったことは間違いありません。前回が54万票だったので、陣営としてはそれを上回りたいという思いはありました。「厳しいだろう」と思いながらも、私の強みであるSNS、特にX(旧Twitter)を駆使してどこまで戦えるか、という選挙でした。ただ、結果として票数は3割ほど減ってしまいました。分析してみると「自民党は支持しないが、私個人を支持してくれた票」が約4割減っていたのです。

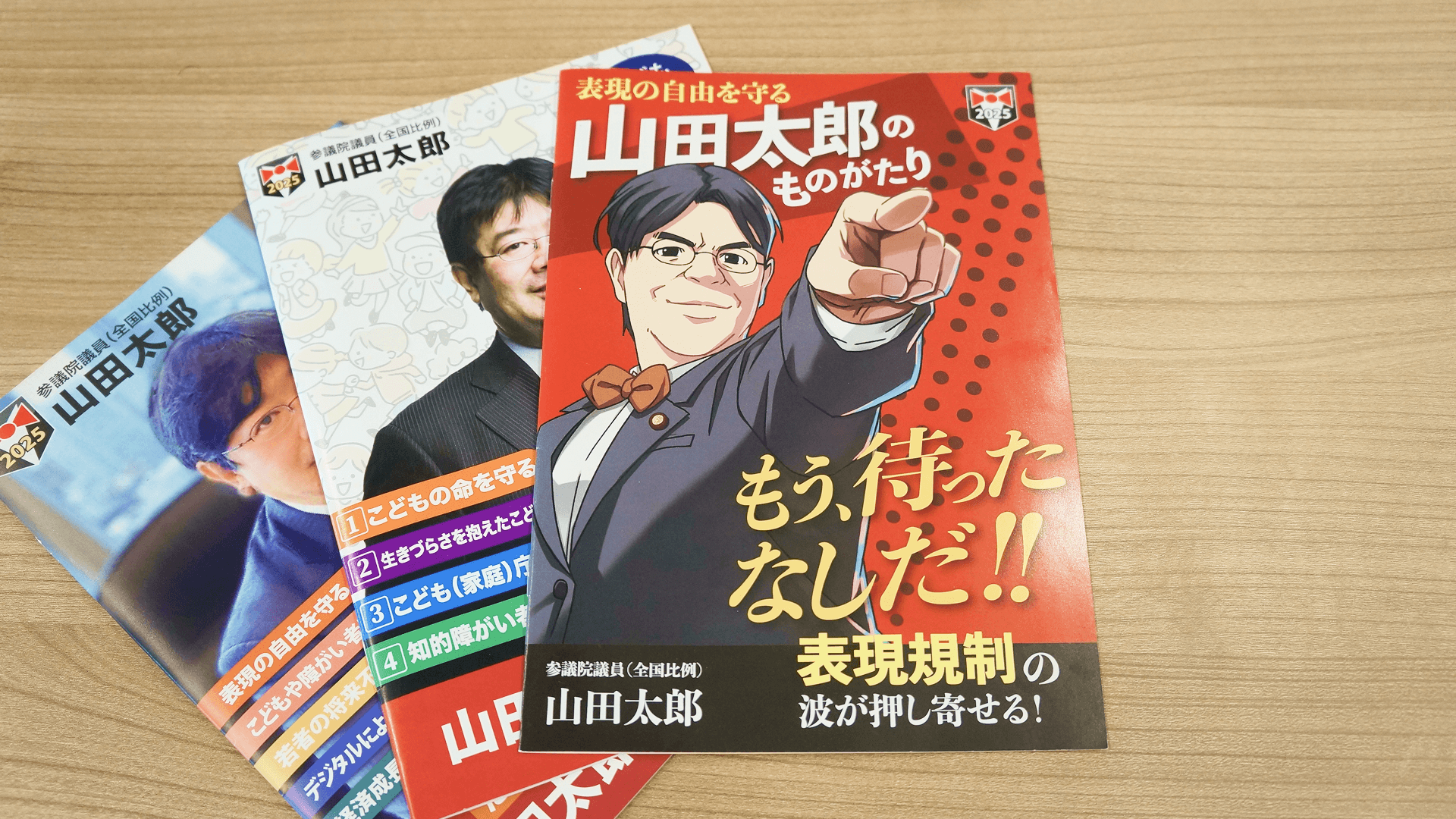

選挙期間中、Xでは何度も私の名前がトレンド入りしました。選挙戦全体のテーマは「物価高」などでしたが、ネット上では「表現の自由」や「新国際犯罪条約(サイバー犯罪条約)」といったテーマが大きな関心事となっていました。表のメディアとは異なるネット上の議論のトレンドをうまく作り、そこに乗れたことがプラスに働いたと思います。最終的にはSNS戦略を全面的に展開し、これまでの実績と現在の課題をバランスよく訴えたことで、有権者の皆様にご支持いただけたのではないかと考えています。

ー選挙戦では、どのような政策を重点的に訴えられたのでしょうか。

「守る政策」と「攻める政策」の2つの軸で政策を訴えました。前者の「守る政策」の柱は「表現の自由」です。特に「サイバー犯罪条約」のような外圧による表現規制や、クレジットカード会社による決済規制の問題が喫緊の課題であり、これを解決したいと強く訴えました。

一方で「守るだけでは国は良くならない」というご意見もいただきます。そこで後者の「攻める政策」として2つの産業政策を掲げました。ひとつは「ロボット産業」です。この10年間、日本に欠けていたと思っているのが「ロボット新戦略」で、その間に中国はバック転する人型ロボットまで開発しました。日本は産業用ロボットには強いのですが、日常生活に密着したロボットは少ないのが現状です。介護、小売り、工場現場など人手不足が深刻な現場では、ロボットの導入は「良いか悪いか」ではなく「やらねばならぬ」課題です。私は選挙直前の3月に「ロボット議員連盟」を立ち上げており、政治としてこの問題に本気で取り組む姿勢を示しました。

もうひとつは「コンテンツ産業」です。若者の将来不安の一つに「日本の産業構造は大丈夫か」というものがあります。「自動車産業のみに頼る一本足打法で良いのか」と。実はコンテンツ産業の輸出額は既に5.8兆円に達し、毎年高い成長率を見せています。2033年までには20兆円規模になり、自動車産業に並ぶか上回る可能性すらある「輸出力で第二の基幹産業」なのです。コンテンツ産業は関連機器やメディアなどを含めた経済波及効果が非常に大きく、GDPの観点からも極めて重要です。この2つを「攻めの政策」として強く訴えました。

ー近年の選挙ではSNSで拡散される誤情報などが問題となっていますが、山田議員も今回の選挙で直面された問題はありますか。

ある程度は想定していましたが、「こども家庭庁」に対する強いバッシングがありました。「NPOに無駄な金をばらまいている」「7兆円もの予算があるなら、こども一人ひとりに1000万円配った方が良い」という一部誤解に基づく批判が広がっていたのです。もちろん、改善すべき予算の使い方があることは否定しません。

こども家庭庁の意義を考えると、まずはこどもの自殺対策や児童養護といった命に関わる問題に地道に取り組むべきですが、どうしても子育て支援や少子化対策などの分かりやすい政策に目が行きがちです。その中で、私が「生みの親」として批判の矢面に立たされたのは悩ましかったですね。

経済成長の鍵を握る「ロボット」と「コンテンツ産業」

ー山田議員も力を入れられているロボット産業は、自民党が掲げる「2040年までに名目GDP1000兆円」という目標の鍵を握る分野のひとつです。なぜ2015年から戦略が止まっていたのでしょうか?

いくつか理由があると思いますが、ひとつは日本の産業用ロボットが強すぎたことです。工場の生産ラインで使われる専用ロボットの進化に特化し、そこで大手メーカーが利益を上げていたため、日常生活で使われる生活型、汎用型のロボットへの展開が遅れました。また、日本人は「おもてなし」のように人が丁寧に対応することを重視する文化があり、それをロボットで置き換えることに抵抗があったのだと思います。

最近は人手不足を背景に、コンビニのセルフレジやファミレスの配膳、お掃除のロボットなど、ようやく社会がロボットを受け入れられるようになってきました。残念なのは、これらの小型・汎用のロボットを作る力が日本から失われてしまったことです。これは日本の大手メーカーが技術を囲い込んでしまい、ベンチャー企業が参入できるような産業で共通のプラットフォーム(ROS: Robot Operating System)が育たなかったからです。

今、急務となっているのは、国が音頭を取ってロボットが活動しやすい環境、いわゆる「ロボットフレンドリー」な環境を整備し、標準化された基盤を築くことです。民間に任せていては各社が囲い込みに走るだけです。そこが日本の遅れの原因だと考えています。

ーどの国もロボット分野に巨額の投資をする中で、日本の勝ち筋はどこにあるのでしょうか。

2つありますが、ひとつは日本が得意としていた要素技術を再結集させることです。かつてホンダのASIMOのような優れた技術がありましたが、2022年に開発を終了してしまいました。しかし、その技術や技術者はまだ国内に存在します。これらを集め、次の世代に引き継いでいくことが重要です。

もうひとつは国による大規模な初期投資です。半導体やAIと同様、ロボット開発はリスクが高く巨額の初期費用がかかります。民間だけではリスクが取れないため、1000~2000億円といった規模の資金を国が投じ、「ライトハウス(灯台)工場」となるようなモデルケースを生み出す必要があります。半導体では「ラピダス」に2兆円規模の投資を決めましたが、ロボット分野でも同様の覚悟が必要です。これらの施策を通じて、国内ベンチャーが参入しやすい環境を整えることが勝ち筋だと考えています。

ーもうひとつの注力分野であるコンテンツ産業については、どのような課題があるのでしょうか。

正直に言うと、すべてが危機的状況です。これまではクリエイターの力技とファンの熱い応援で何とかやってきましたが、これからは官民一体で手を打たないと厳しいでしょう。海外プラットフォーマーの力が強すぎて、日本のクリエイターは作っても作っても利益が還元されない「デジタル小作人」のような状況に陥っています。投資委員会に依存してしまう旧態依然とした制作体制も問題です。今は、UGCの時代です。韓国では年間1000億円以上の予算とともに国を挙げてマーケティングを行っていますが、日本の支援は10分の1以下です。実写化による俳優のブランド化やコスメ、ファッション産業への展開も、韓国の方が先行しています。これらの課題に本気で取り組まないと、産業として成長させるのは厳しいでしょう。

ーこのような構造的な課題を解決する手段はあるのでしょうか。

まず、クリエイターの弱い立場を改善するために「フリーランス新法」の成立に力を入れてきました。これはクリエイターに適正な対価が還元されるための基盤となります。制作体制の問題については産業界の意識も変わってきたと思います。経団連などもコンテンツ産業の重要性を認識し、韓国の倍にあたる2000億円規模の予算が必要だと提言し始めています。これまでは「こどもの遊び」のように見られていたコンテンツですが、「自動車や半導体と並ぶ日本の最重要の知的財産である」という認識がようやく広まってきたのです。

残念ながら党内でデジタルやロボット、半導体といった分野の議論をしているのは、衆参合わせても10人程度で、いつも同じ顔ぶれです。本来であれば選挙を通じてこれらの専門知識を持つ人材を増やしていくべきですが、選挙の当落と政策能力は必ずしも一致しません。特に小選挙区では地域に根差した活動が重視され、国の産業政策を論じても当選しにくい、という構造的な課題があります。

国の本気度を示すことが、すべてのスタート

ー最後に、3期目の抱負を教えてください。

とにかく、選挙で掲げた政策を一つ一つ実現していくことです。私の根幹でもある「表現の自由を守る」ための活動は今後も継続します。それに加えて、先述したロボットとコンテンツの政策は日本の未来のために必ずやり遂げます。人手不足が深刻化する中で、ロボット産業を育てなければ日本は立ち行かなくなります。

デジタル防災にも力を入れていきます。南海トラフ巨大地震は「必ず来る」と言われているにもかかわらず、国の対策は十分ではありません。被害を減らすためのインフラ強化はもちろん、被災後の物資輸送や生活再建といった課題の解決にはデジタルの活用が不可欠です。現状、この取り組みが全然足りていないので、私の任期中に必ずやり切りたいと思っています。

いずれも、この1〜2年が勝負です。中国などは既に人型ロボットを工場の現場で動かし始めています。日本も早く着手しなければなりません。ターゲットを絞って1000~2000億という規模の予算を投入し、やる気のある企業を徹底的に応援する。宇宙分野で1兆円の基金をつけたことで事業が動き出したように、まず「国が本気でやる」という意思を示すことが、すべてのスタートだと考えています。