マイクロプラスチックとは、5mm以下の細かく砕かれたプラスチックごみのことで、深刻な海洋汚染を引き起こしています。

マイクロプラスチックが自然界に流出し、分解されずにそこに留まり、悪影響を及ぼしているのです。

これは世界規模で拡大していて、四方を海に囲まれた日本でも深刻な問題となっています。

そこで今回は以下について解説していきます。

- マイクロプラスチック問題とは

- マイクロプラスチック問題の現状と原因

- 日本の対策

- 世界の対策

本記事がお役に立てば幸いです。

1、マイクロプラスチック問題とは

マイクロプラスチック問題は「海洋プラスチック問題」のなかの重要テーマの1つです。

海洋プラスチック問題は、ウミガメの鼻に刺さったプラスチック製のストローを、自然保護団体が抜き取る動画で一気に噴出しました。

この動画は世界中の人々に衝撃を与え、世界的なコーヒーショップチェーンでは、ストローを紙製に切り替える宣言を行うなどの対応が行われました。

人々の生活のなかでプラスチックが多用されるのは、丈夫で安いからです。

プラスチックはさまざまな製品の材料になり、大量に生産されています。

この利便性こそが、海洋プラスチック問題を深刻化させています。

大量のプラスチックごみの一部は海に投棄され、分解されずに海を漂い続けるからです。

マイクロプラスチック問題は、その小ささゆえに、生物に悪影響を与え非常に解決の困難な問題となっています。

プラスチックには有害な化学物質が含まれていることがあるので、それが捕食動物に取り込まれると、食物連鎖に取り込まれ生態系に悪影響を与えるのです。

またマイクロプラスチック問題を含む海洋プラスチック問題が人に与える影響について環境省は次の4点を挙げています。

- 海洋環境への影響

- 船舶航行への障害

- 観光や漁業への影響

- 沿岸域の居住環境への影響

2、マイクロプラスチック問題の現状と原因

マイクロプラスチック問題は今どのような状態になっていて、なぜこのような問題が起きているのか詳しくみていきましょう。

(1)プラスチック製品がとても便利だから

ストロー、レジ袋、ペットボトル、食器、フォークやナイフやスプーン、入浴用具、自動車部品、スマホ部品、文具部品…など、今や人がプラスチック製品を1つも使わず生活することは、ほぼ不可能です。

プラスチックは加工がしやすく、軽く、その割に丈夫で、しかもコストを抑えてつくることができます。

かつて金属や木やガラスでつくられていたものが、現代では次々とプラスチックに置き換わってきました。

そして、プラスチック製品は安いため、人々は簡単に捨ててしまいます。

ストローにいたっては、ときに数秒使っただけで捨てられます。

それら捨てられたプラスチック製品が海にたどり着き、海で粉々にされ、マイクロプラスチックになります。

(2)日本も「他人事」ではない

日本の経済活動もマイクロプラスチック問題の1つの原因になっています。

WWF(世界自然保護基金)によると、日本はかつて年間150万トンの廃棄プラスチックを中国などのアジア諸国に輸出していました。

廃棄プラスチックの受け入れ国は、当初はそれを資源として使っていましたが、徐々に処理しきれなくなりました。

WWFはこの状態を「(日本が)プラスチックごみの処理を、処理体制が整っていないアジアの途上国に実質的に押し付けている」と非難しています。

3、日本の対策

マイクロプラスチック問題に対し、どのような対策が取られているのでしょうか。

まずは日本の取り組みを紹介します。

(1)3Rについて

最も単純で効果が期待できる対策は、次の「3R」です。

- リデュース:出すごみの量を減らす

- リサイクル:再生することで、ごみをごみにしないようにする

- リユース:再利用して、ごみにしない

例えば環境省は2019年に「選ぼう!3Rキャンペーン」という事業を実施しました。

キャンペーンの内容は、3Rに貢献していると認定された商品を買い、それを買ったことが証明できるレシートを環境省に送るとプレゼントがもらえる、というものです。

人々の「3R意識」が高まると、企業も極力プラスチック量を減らした製品をつくるようになるので有効な施策といえるでしょう。

(2)生分解性プラスチックの開発

3Rはマイクロプラスチック問題を「小さく」することはできますが、「完全になくす」ことはできません。

そこで、マイクロプラスチック問題をなくす取り組みとして注目されているのが、生分解性プラスチックの開発です。

マイクロプラスチック問題は、プラスチック製品がボロボロに破壊されても分解されず、小さな破片となって海を漂い続けることで起きています。

そこで、大阪のある企業は、トウモロコシでプラスチックをつくることに成功しました。

このプラスチックは「ポリ乳酸」(PLA)といい、廃棄されても自然の副産物しか残りません。そのため「生分解性プラスチック」と呼ばれることもあります。

(3)可燃ゴミとして処理できるプラスチック

ここまでの解説で、次の疑問が湧くと思われます。

「プラスチックごみを燃やしてしまえば、海洋投棄も減るのではないか?」

しかしそれも難しいのです。

現状プラスチックごみを燃やすことができないのは、ダイオキシンなどの有害物質が発生してしまうからです。

また燃やすとCO2が排出され、地球温暖化の原因になってしまいます。

そこで、大阪の別の企業が、燃やしてもダイオキシンが発生せず、CO2の排出量も少ないプラスチックを開発しました。

プラスチックの従来の原料に、炭酸カルシウムという成分を加えました。

炭酸カルシウムは、ごみ焼却施設でもダイオキシンを抑える薬剤として使われているので、これをプラスチックに混ぜれば燃やしたときにダイオキシンを抑制できるわけです。

(4)環境省の取り組み

国もマイクロプラスチック問題・海洋プラスチック問題に取り組んでいます。

環境省は2019年2月、次の5つの取り組みを発表しました。

①海岸漂着物処理推進法の改正

2018年に海岸漂着物処理推進法が改正されたことを受け、環境省は、従来の海洋調査に加えて、河川のマイクロプラスチックの調査に乗り出しました。

これからは海だけでなく河川の環境もより一層保全していかなければなりません。

②第4次循環型社会形成推進基本計画

政府は2018年6月に第4次循環型社会形成推進基本計画を閣議決定しました。

背景には中国などがプラスチックごみの輸入を拒んだことがあり、国内で資源を循環させる体制をつくる必要があったのです。

再生不可能な資源への依存度を減らし、再生可能資源の利用を促進します。

③プラスチック・スマートキャンペーン

環境省はプラスチック・スマートキャンペーンを打ち出しました。

これは自治体や企業やNGOなどが、

- 「ポイ捨て撲滅」

- 「ワンウェイ(使い捨て)プラスチックの排出抑制」

- 「分別回収」

を徹底するものです。

1つの旗印の下で連携できるように、プラスチック・スマートキャンペーン専用のロゴマークもつくりました。

引用 環境省説明資料

④海ごみゼロウィーク

5月30日の「ごみゼロの日」から6月5日の「環境の日」までを「海ごみゼロウィーク」と設定し、以下を行っています。

- ごみ拾い活動

- ごみ調査

- 分析

- 普及啓発活動

⑤海ごみゼロアワード

海ごみゼロアワードは、海洋ごみ対策を全国から募集して、表彰するものです。

表彰した対策のなかで特に優れたものは、世界に紹介していきます。

(5)レジ袋有料化

企業の取り組みで注目できるのは、レジ袋の有料化です。

経済産業省が主導して、2020年7月1日からスタートしました。

これにより、小売店はレジ袋を無料で配布できなくなります。

4、世界の対策

続いて、マイクロプラスチック問題に対する、世界の取り組みを紹介します。

(1)取り組んではいるが足並みがそろわないことも

G7(日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ)は2018年のシャルルボワ・サミットで「健康な海洋、海、レジリエントな沿岸地域社会のためのシャルルボワ・ブループリント」(以下、ブループリント)を採択しました。

ブループリントの内容としては、以下の4点となっています。

- 沿岸部地域社会の保護

- 海洋問題の知見やデータを向上させる

- 海洋資源の保護

- プラスチック資源に対してライフサイクルの観点を持つ

ただ、各国の足並みは必ずしもそろっているとはいえず、アメリカはブループリントの採択に賛同したものの、その解釈を制限すると宣言しています。

また、プラスチックへの規制を強化する「海洋プラスチック憲章」には、

- イギリス

- ドイツ

- フランス

- イタリア

- カナダ

- EU各国

は署名しましたが、日本とアメリカは署名していません。

(2)EUの対策

EUは海洋プラスチック問題に積極的に取り組んでいます。

例えばフランスは、すでに2016年から、プラスチック製のレジ袋の使用を禁止しています。

有料でもプラスチック製レジ袋は使えません。

ドイツでは2016年から、イギリスは2015年から、レジ袋の有料化を導入しています。

PoliPoliで公開されている環境関連の取り組み

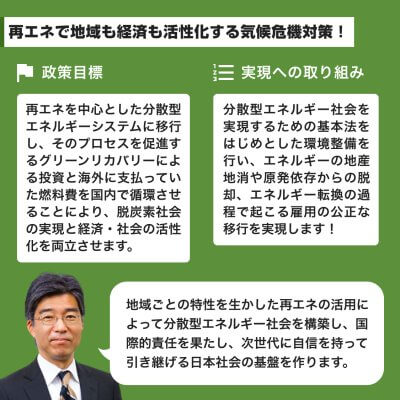

誰でも政策に意見を届けることができる、政策共創プラットフォーム『PoliPoli』では、再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策について、以下のような政策が掲載されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|再エネで地域も経済も活性化する気候危機対策!

(1)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策提案者

| 議員名 | 田嶋 要 |

| 政党 | 衆議院議員・立憲民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/JskZ6HJLEgwWJZkKTVZN/policies |

(2)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 再エネを中心とした分散型エネルギーシステムに移行し、そのプロセスを促進するグリーンリカバリーによる投資と海外に支払っていた燃料費を国内で循環させることにより、脱炭素社会の実現と経済・社会の活性化を両立させます。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 分散型エネルギー社会を実現するための基本法をはじめとした環境整備を行い、エネルギーの地産地消や原発依存からの脱却、エネルギー転換の過程で起こる雇用の公正な移行を実現します!

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

マイクロプラスチック問題は、世界規模の海洋環境問題でありながら、その原因は、1人1人の生活の仕方にあります。

プラスチックごみとなるプラスチック製品は企業がつくっていますが、それは生活者の利便性を追い求めた結果なのです。

そのため、マイクロプラスチック問題を含む、海洋ごみの問題を根本から解決するには、人々が普段の生活を見直す必要があります。