国民医療費とは、国民が保険診療の対象になる病気や怪我で医療機関を受診した費用の合計です。

令和2年度の国民医療費は42兆9665億円で、前年度に比べて1兆4230億円(33.2%)の減少が見られました。

この記事では、以下について詳しくご紹介します。

- 国民医療費の財源

- 増加の原因とそれに対する施策

国民医療費の問題について理解を深めるために、ぜひ本記事をお読みください。

1、国民医療費とは

国民医療費とは、国民が受診した医療機関のうち、保険診療の対象になる怪我や病気の治療にかかった費用の合計を指します。

年度ごとに国民医療費が発表され、 令和2年度の国民医療費は42兆9665億円でした。

日本では相互扶助の精神に基づいた医療保険制度が採用されており、診療所や病院で保険診療の対象となる治療を受けた際、保険証を提示すれば医療費の一部を国が負担してくれます。

その国が負担している部分は、国民健康保険などに加入している被保険者が支払っている保険料によってまかなわれているのです。

まずは国民医療費についてくわしく見ていきましょう。

(1)国民医療費に含まれるもの

国民医療費には以下のようなものが含まれます。

- 医科(病院の各科の総称)診療や歯科診療にかかる診療費

- 薬局調剤医療費

- 入院時の食事と生活医療費

- 訪問看護医療費

参考:厚生労働省 国民医療費

(2)国民医療費に含まれないもの

保険診療ができない以下のようなものは、国民医療費に含まれません。

- 評価療養(高度医療を含む先進医療など)

- 選定療養(入院時室料差額分、歯科差額分など)

- 不妊治療における生殖補助医療

また国民医療費は怪我や病気の治療に限定しているため、以下のような費用も同様です。

- 正常な妊娠、分娩に必要な費用

- 健康の維持や増進を目的とした健康診断、予防接種等に必要な費用

- 固定した身体障害のために必要な義眼や義肢等の費用

保険適用外治療の中で、保険との併用が可能な「評価療養」と「選定療養」について見ていきましょう。

①評価療養

評価療養とは、高度な医療技術を用いた療法で、将来的に公的医療保険の対象とするかどうかを評価されているものです。

具体的には以下が評価療養に当たります。

- 先進医療

- 医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療

- 医薬品医療機器法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用

- 薬価基準収載医薬品の適応外使用(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)

- 保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの)

②選定療養

選定療養とは、患者の利便性や快適性を上げるための選択に関する療養のことです。

代表例は、紹介状を持たずに大きな病院の初診を受けたり、再診を受けたりする場合です。

このほかにも以下のものが選定療養にあたります。

- 特別の療養環境(差額ベッド)

- 歯科の金合金等

- 金属床総義歯

- 予約診療

- 時間外診療

- 大病院の初診

- 小児う蝕(虫歯のこと)の指導管理

- 大病院の再診

- 180日以上の入院

- 制限回数を超える医療行為

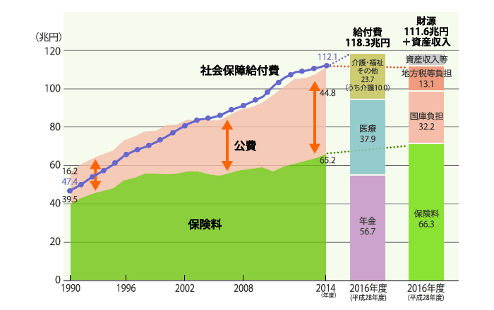

2、国民医療費の財源

国民医療費の財源はどこから来ているのでしょうか?

厚生労働省が発表した国民医療費(令和2年度)の財源の内訳は以下の通りです。

- 公費:16兆4,991億(38.4%)

- 保険料:21兆2,641億円(49.5%)

- その他:5兆2,033億円(12.1%)

以上から主に以下の2つによって国民医療費の財源が確保されていることがわかります。

- 国の財布である公費

- 現役世代の支払う保険料

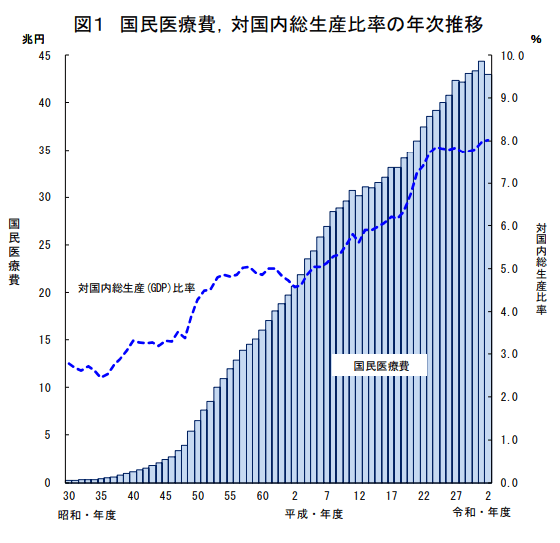

3、国民医療費減少の原因と増加の問題点

令和2年度の国民医療費は42兆9665億円で、前年度に比べて1兆4230億円(33.2%)の減少が見られました。

下記は厚生労働省の「国民医療費・対国民所得比率の年次推移」です。

画像出典:結果の概要 厚生労働省

2017年度まで右肩上がりだった国民医療費は、なぜ2020年度に国民医療費が減少したのでしょうか?

その原因を解説いたします。

(1)国民医療費減少の原因

国民医療費減少の背景には、コロナ禍があります。

また、下記の要素が複雑に関係しています。

- 衛生面の向上(手洗いの徹底、マスクの着用など)による感染症全般の減少

- 医療機関を受診するまでもない軽症者の受診控え

- 「がん」など発見・治療の遅れが予後に大きく影響すると考えられる疾病の受診控え

- 重症患者に対応する病棟への看護スタッフ集約のための病棟一部閉鎖

2020年度は上記のようなコロナ禍が背景にあるため、異例の国民医療費減少という結果になりました。

そのため、コロナによる軽減者の受診控えなどが無くなれば、国民医療費は再び増加すると考えられています。

では、国民医療費が増加し続けていた原因はどこにあるのでしょうか?

厚生労働省が発表している年齢階級別国民医療費を見てみると、以下のようになっています。

- 0~14歳:は 2兆 1,056億円(構成割合4.9%)

- 15~44歳:5兆129億円(11.7%)

- 45~64歳:9兆 4,165億円(21.9%)

- 65歳以上:26兆 4,315億円(61.5%)

65歳以上の高齢者の国民医療費が半分以上を占め、国民医療費増加の原因には高齢化の問題があると言われています。

そのほかにも、以下のような原因が考えられます。

- 在院日数が長い

- 薬の使用量が多い

- 受診回数が多い

参考:日本の医療費について 一般社団法人 外科系学会社会保険委員会連合

(2)国民医療費増加の問題点

国民医療費が増加すれば、その分財源を確保する必要があります。

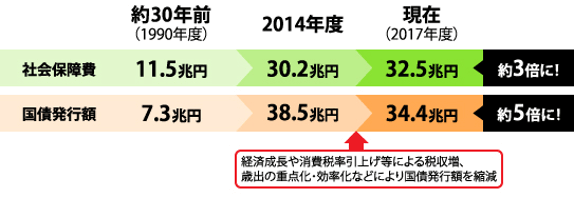

前述の通り、国民医療費の38.4%は、公費から支出されているものです。

しかし、この公費の多くは国債の発行に依存しています。

国債とは国が発行する債券のことであり、国がお金を借りる資金調達手段の1つです。

また、保険料についても少子化による現役世代の減少で、財源を確保し続けることが難しくなっています。

このまま国民医療費が増加すれば、国の財政を圧迫し、保険料の値上げや若い世代への負担増となる可能性があるでしょう。

4、国民医療費増加に対する施策

今後、国民医療費の増加を食い止めるためにはどのような施策があるのでしょうか?

国は国民医療費の増加を抑えるために

- 税収の増加

- 一億総活躍社会

- 人生100年時代構想

- 在宅療養の促進

- 重複医療の防止

- 健康的な生活環境の整備

などの施策を行っています。それぞれについて見ていきましょう。

(1)税収の増加

厚生労働省の「少子・高齢社会における税制のあり方」では少子高齢化に伴う費用拡大の対策として、税収の見直しが提案されています。

2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられましたが、この引き上げの背景には高齢化による社会保障費の増加があると言われているのです。

このまま費用が増え続ければ、将来の世代に負担をかけることになるため、税収の見直しによってそれらの費用をまかなうという対策が検討されています。

参考:少子・高齢社会における税制のあり方 厚生労働省

先般の消費税率10%への引上げは、なぜ行われたのですか 財務省

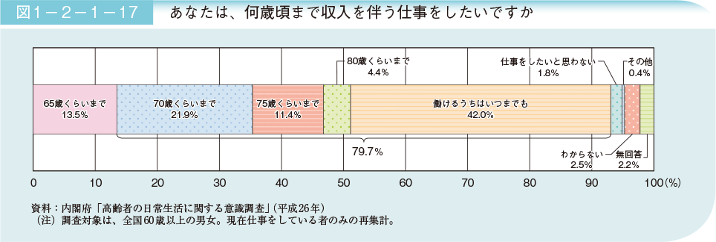

(2)一億総活躍社会

2015年に発足した第3次安倍改造内閣では「一億総活躍社会」が発表されました。

一億総活躍社会とは、若者から高齢者まで誰もが活躍できる社会です。

高齢者の約7割が65歳を超えても働きたいと考えており、政府は高齢者の雇用促進による就業率の向上などに取り組んでいます。

(3)人生100年時代構想

また、2017年にはじまった「人生100年時代構想」では、高齢者の雇用促進のために

- 65歳以上の継続雇用年齢の引き上げ

- 公務員の定年引き上げ

- 企業による高齢者のトライアル雇用

などが検討されています。

知識と経験が豊富な高齢者にも再活躍してもらうことが、国の発展につながると期待されています。

(4)在宅療養の促進

我が国の国民医療費の増加は、在院日数が長いことも要因の1つです。

そこで厚生労働省では在宅療養を促進することで医療費の抑制に取り組んでいます。

自宅で療養したいと答えた国民が6割以上であることも明らかになり、在宅療養は政府にとっても国民にとってもメリットがある療養方法です。

在宅医療には、地域医療との連携が必要不可欠ですが、訪問診療を提供している病院は少なく、ケアマネージャーのアンケートの中でも「医師との連携が取りづらい」という声があがっています。

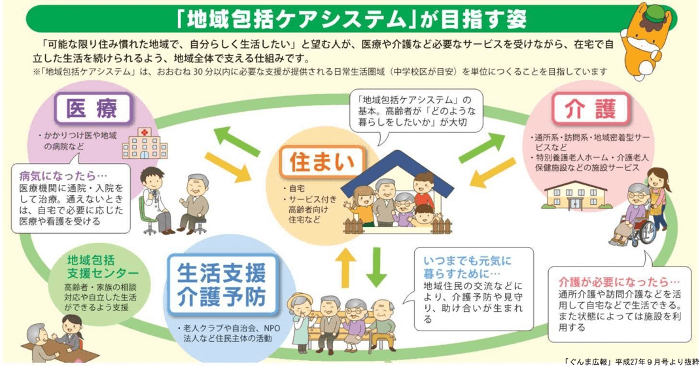

今後の医療費を抑えていくためにも、高齢者を支える地域包括ケアシステムの実現が必要であると言えます。

画像出典:地域包括ケアシステムについて 群馬県

(5)重複診療の防止

重複診療とは、同時に複数の医療期間にかかることを指し、医療費を増加させるだけではなく、患者自身にも負担がかかります。

重複診療により、薬を過度に服用してしまったり、何度も注射したりといったリスクがあるのです。

厚生労働省や各保険組合では医療費を抑えながら、同時に患者の健康を守るためにも重複診療の防止を呼び掛けています。

参考:重複診療は医療費のむだ遣い 全国労働金庫健康保険組合

医療機関への受診にあたって 厚生労働省

(6)健康的な生活環境の整備

一億総活躍社会や人生100年時代構想にあるように、高齢者により長く活躍してもらうためには健康的な生活環境を整える必要があります。

地域包括ケアシステムのように、自治会やクラブを通した社会参加の促進なども健康的な生活を送るための施策です。

国民全体が身体的・精神的な病気を予防すれば医療費の抑制にもつながるでしょう。

政府は2011年から「スマート・ライフ・プロジェクト」を実施し、企業や地域と連携しながら全世代に健康維持を呼びかけています。

まとめ

今回は国民医療費について解説しました。

少子高齢化による国民医療費の問題を直ちに解決することは難しいかもしれません。

しかし、国民1人1人が健康維持に努めれば、国民医療費の増加を抑えることができるかもしれません。

日頃から健康的な生活に気を使っていきましょう。