河川の水は、飲み水、工業用、発電などに使われます。また、河川をコントロールしないと、周辺の住民は洪水に見舞われてしまいます。

人々の生活や企業の経済活動にも深く関わっている河川には、「河川法」という河川の管理について記された法律があります。

そこで今回は、以下について紹介します。

- 河川法とは?法律の規定内容

- 河川法の許可が必要な行為

- 河川法における管理の考え方

- 河川は現在どのように利用されているのか

- 河川と河川法が争点になった事例:リニアの中央新幹線問題

本記事がお役に立てば幸いです。

1、河川法とは?法律の規定内容

河川法とは河川管理について記された法律であり、109の条文で構成され、9つの章にわかれています。

(1)特徴

河川にはいろいろな顔があることから、河川法にも、対応する様々な要素が盛り込まれています。

同法第1条からキーセンテンスを抜き出してみます。

- 洪水などの災害発生の予防

- 適正な利用

- 流水の正常な機能の維持

- 環境整備

- 環境保全

- 総合的な管理

- 国土の保全と開発への寄与

- 公共の安全の保持と公共の福祉の増進

河川はときに、台風や大雨によって氾濫し、洪水を起こします。

河川法では、河川のこのような人間に対するリスクも考慮し洪水対策を行政に義務付けています。

また、河川は利用価値が高い自然の造形物なので、多くの人や企業が適切に使えるようにしなければなりません。

そして、いつまでも河川を利用できるように、以下を徹底する必要があります。

- 整備

- 保全

- 管理

河川法はそのルールを定めています。

上記の要素は、河川法の重要事項であると同時に、どれも国や地方自治体の運営に欠かせないものであり、国民生活や企業の経済活動にも深く関わっています。

(2)9つの章の表題

河川法の9つの章のタイトルは次のようになっています。

第1章:総則

第2章:河川の管理

第1節:通則

第2節:河川工事等

第3節:河川の使用及び河川に関する規制

第1款:通則

第2款:水利調整

第3款:ダムに関する特則

第4款:緊急時の措置

第4節:河川保全区域

第2節:河川予定地

第2章の2:河川立体区域

第2章の3:河川協力団体

第3章:河川に関する費用

第4章:監督

第5章:社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会

第6章:雑則

第7章:罰則

最終章の数字は「7」になっていますが、「第2章」が付く章が、「第2章」「第2章の2」「第2章の3」の3つあるので、実質的に章の数は9つになります。

2、河川法の許可が必要な行為

ここでは河川やその周辺を利用する際に必要な許可の方法についてご紹介します。

(1)河川の周辺の名称

ここで一旦専門用語を確認しておきます。

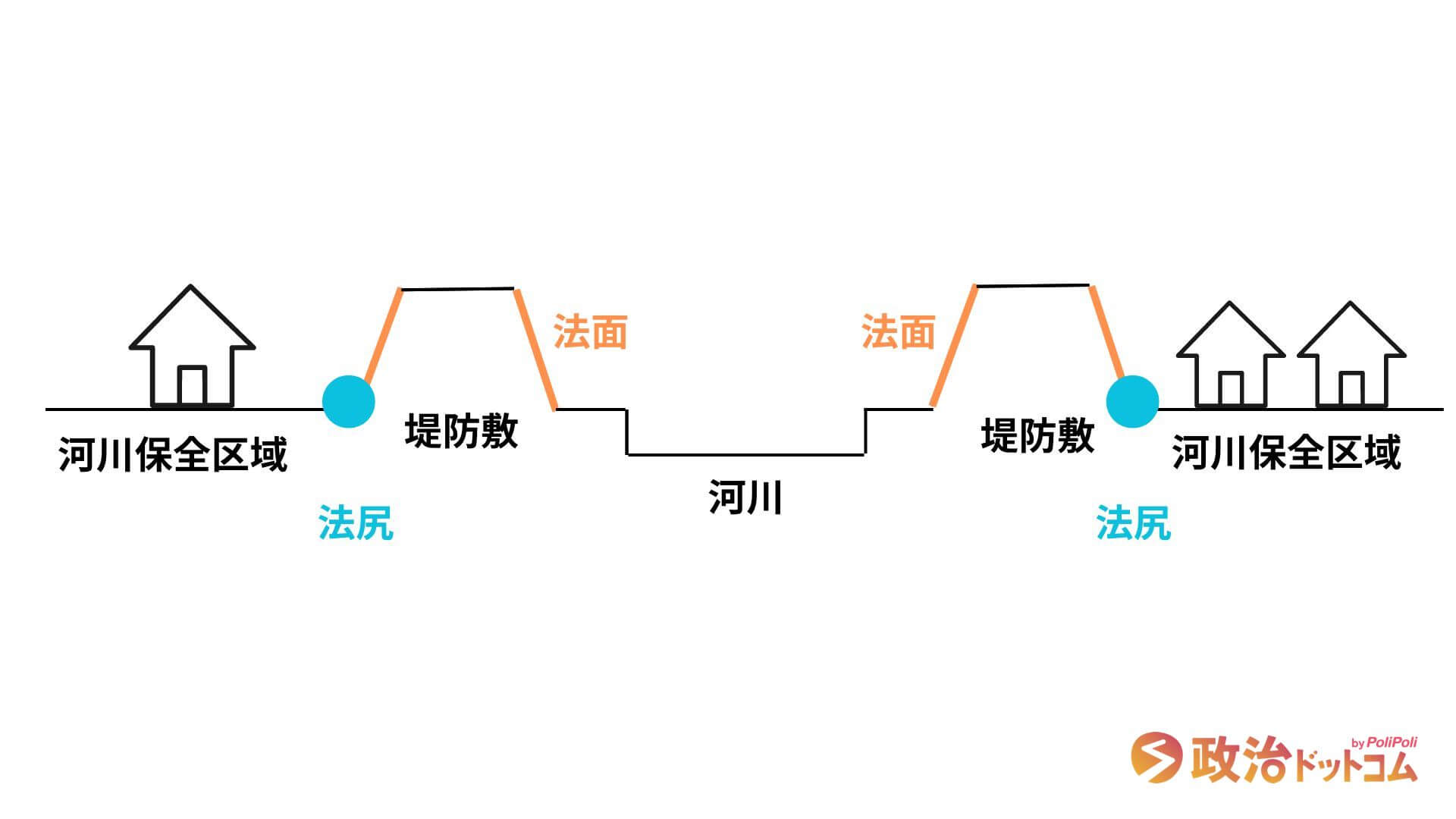

まず河川そのものと、右岸と左岸の堤防敷の法尻(のりじり)までのエリアを「河川区域」といいます。河川区域の外(川側でないほう)のエリアを「河川保全区域」といいます。河川保全区域には家を建てることもできます。

水の流れに対して(海に向かって)右側(左側)が右岸(左岸)です。堤防敷の斜面を「法面(のりめん)」といい、河川側でないほうの法面の下部を、法尻といいます。

(2)河川管理者に許可を受けなければならない行為

河川区域内の土地を占有するときは、河川管理者の許可を受けなければなりません。これは河川法第24条で規定されています。

河川管理者は、河川の種類によって、次のように変わります。

- 1級河川の直轄管理区間:国土交通大臣

- 1級河川の指定区間:知事

- 2級河川:知事

- その他の河川:市区町村長など

1級河川は、国土保全や国民経済の観点から重要な河川のことです。2級河川は、1級河川ほどではないが、公共の利害に重要な河川のことです。

1級河川は経済的な価値が高いのですが、その分、洪水などの災害時は、より大きな被害をもたらすリスクがあります。

その他、河川管理者の許可が必要な行為は次のとおりです。( )内は、河川法の条項です。

- 河川区域内で、工作物を新築、改築、除去する場合(第26条1項)

工作物を新たにつくるときだけでなく、除去するときも河川管理者の許可が必要です。「必要なものは必ず置いておかなければならない」ということです。

- 河川区域内で土地を掘削したり、盛土などの形状を変えたりする場合(第27条1項)

- 河川保全区域内で、土地の形状を変更したり、工作物を新築、改築する場合(第55条1項)

これらは一部であり、その他にも河川管理者の許可が必要な行為はあります。

3、河川法における管理の考え方

河川法では、河川管理者の許可が必要な行為を定めていますが、これは「利用を制限しよう」としているわけではありません。むしろ、河川法を制定した人たちや国土交通省は「河川は公共用物であり、本来、公衆が自由に使われるべきだ」と考えています。

しかし、多くの人や企業が、一気に、かつ無秩序に河川を使ってしまうと荒れてしまうので、許可制にしているのです。

河川管理者の許可の審査が恣意的にならないように、「河川敷地占有許可準則」というルールも定めています。河川敷地占有許可準則に合致する利用であれば、河川管理者は利用を申請している人に許可を与えなければなりません。

4、河川は現在どのように利用されているのか

川は憩いの場であり、レジャーやスポーツもできます。河川のうち、国土国通大臣が直轄管理する「1級河川の直轄管理区間」は、次のように使われています。

- 公園や緑地:88平方キロメートル

- 運動場:35平方キロメートル

- ゴルフ場:16平方キロメートル

- 田畑:52平方キロメートル

- その他:163平方キロメートル

「その他」には、次のような施設や設備があります。

グライダー場、ラジコン飛行機の滑空場、船舶の係留施設、鉄道の橋、電線の鉄塔、防災用ヘリコプターの離発着場、防災倉庫、駐車場、親水施設、売店などの商業施設、防犯灯、自然観察施設、漁業施設

5、河川と河川法が争点になった事例:リニアの中央新幹線問題

河川と河川法が争点になった事例を紹介します。

東京と名古屋を超電導リニア方式の電車で結ぶ「中央新幹線」の建設で、事業者のJR東海と沿線自治体の静岡県が衝突してしまいました。

静岡県が、リニア中央新幹線の一部のトンネル工事の着工許可を出していないためです。なぜ着工許可を出さないかというと、静岡県側は大井川への悪影響を心配しているためです。

2023年6月時点では、静岡県とJR東海との間で議論を行っている状況です。

(1)静岡県にとって大井川は「命の水」

大井川は、山梨県の間ノ岳から静岡県の中心部を通って太平洋に流れ出る、延長168キロ、流域面積1,280平方キロメートルの1級河川です。

大井川は約62万人の水道水となり、茶畑や水田など12,000ヘクタールの農業用水となり、工業用水、発電用水にもなっています。大井川周辺では約430の企業などが約1,000本の井戸をつくり、地下水を使っています。

静岡県は大井川のことを「命の水」として取り扱っています。そのため、大井川に悪影響を与えるかもしれないリニア中央新幹線のトンネル建設に慎重な姿勢を取っているのです。

(2)静岡県の懸念

JR東海は、リニア中央新幹線のトンネルを、大井川の下につくる計画を立てています。これに対し静岡県は、トンネルを掘ると「大井川の水が減るのではないか」と懸念しています。その根拠は以下のとおりです。

- トンネルを掘ると、周辺の地下水がトンネル内に流入する

- 大井川の下をトンネルが通過すると、トンネルより高い位置にある大井川の水が大きく減少するおそれがある

- 地下水位も変化するおそれがある

- 大井川は現状でも不足気味であり、それが悪化するおそれがある

この懸念が現実のものになれば、静岡県内の住民生活も地域経済も大打撃を受けます。それで、静岡県知事は、トンネル工事の許可を出さないのです。

(3)なぜトンネルを掘るのに静岡県の許可が必要なのか

リニア中央新幹線は、JR東海という民間企業の事業であると同時に、国家プロジェクトでもあります。JR東海はすでに、国からの建設着工許可を得ています。

それではなぜ、JR東海は、トンネル工事に静岡県の許可を求めているのでしょうか。静岡県がトンネル建設に「難色を示すことができる根拠」はなんなのでしょうか。

その根拠は河川法です。

河川や河川周辺を工事するには河川管理者の許可が必要で、大井川の河川管理者は静岡県なのです。

さらに、河川管理者の静岡県が、トンネル工事の許可を出すには、水を利用している人たち(水利関係者)や、河川を管理している団体(治水関係者)の了承が必要になります。

(4)JR東海の主張

静岡県の主張や、トンネル工事の許可を出さない行動には、周辺自治体も困惑しています。リニア中央新幹線の出発・執着駅を持つ愛知県の知事は「静岡県の行為で開業が遅れることは到底受け入れられない」と強い口調で批判しています(*5)。

リニア中央新幹線の関西延伸を期待する三重県の知事も「(静岡県には)誠実に対応してほしい」と述べています。

JR東海は、トンネルを掘っても「大井川の水は減らない」と主張し、大井川への影響を減らすために「大井川水資源検討委員会」を設置しました。

そして、「導水路トンネル」という特殊な工法を採用すれば「大井川の中下流域の水資源利用に影響はない」としています。

PoliPoliで公開されている環境関連の取り組み

誰でも政策に意見を届けることができる、政策共創プラットフォーム『PoliPoli』では、再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策について、以下のような政策が掲載されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|再エネで地域も経済も活性化する気候危機対策!

(1)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策提案者

| 議員名 | 田嶋 要 |

| 政党 | 衆議院議員・立憲民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/JskZ6HJLEgwWJZkKTVZN/policies |

(2)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 再エネを中心とした分散型エネルギーシステムに移行し、そのプロセスを促進するグリーンリカバリーによる投資と海外に支払っていた燃料費を国内で循環させることにより、脱炭素社会の実現と経済・社会の活性化を両立させます。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 分散型エネルギー社会を実現するための基本法をはじめとした環境整備を行い、エネルギーの地産地消や原発依存からの脱却、エネルギー転換の過程で起こる雇用の公正な移行を実現します!

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

河川はみんなのものです。河川は、私たちの飲み水を運んでくれたり、憩いの場になってくれたりします。

そして、一定のルールの下、正しく利用していくことが大切です。もし、誰かが河川を占拠したり、汚したりすれば、生活も経済も立ち行かなくなるでしょう。

河川法は、その大切な河川を守り、大いに利用を促進するための法律です。この法律が基準となって、河川利用の議論を進めることができます。