障がい者雇用とは、一定数以上の従業員を雇っている企業に対して障がい者の雇用を義務付けるもので、国が取り組む雇用政策のひとつです。

そこで今回は

- 障がい者雇用の概要

- 障がい者雇用促進法

- 障がい者の雇用状況

についてわかりやすく解説します。

本記事がお役に立てば幸いです。

1、障がい者用雇用とは?

障がい者雇用とは、「障がい者雇用促進法」に基づき、事業主や自治体が「障がい者雇用枠」を用いて一定の割合で障がいのある人を雇うことです。

障がいのある人が、仕事を通して自分らしい自立した生活を送れるよう、日本では国が率先して障がい者の雇用対策を推し進めています。

障がい者雇用枠の対象は、身体もしくは知的障がいのある人に限られていましたが、2018年より精神疾患を持つ人も含まれるようになりました。

ただし、障がい者雇用枠を希望する場合

- 「精神障がい者保健福祉手帳」

- 「身体障がい者手帳」

- 「療育手帳」

のいずれかの「障がい者手帳」が原則必要です。

2、障がい者雇用促進法

障がい者雇用促進法は、障がいを持つ労働者の就労支援を目的とした法律で、企業へのさまざまな方策が決められています。

1960年に基礎となる「身体障がい者雇用促進法」が定められて以来、何度も内容の見直しが行われてきました。

さまざまな取り組みが定められており、その中でも柱といえる制度が以下の3つです。

- 障がい者雇用率制度

- 障がい者差別の禁止

- 合理的な配慮提供の義務

それぞれ順番にみていきましょう。

(1)障がい者雇用率制度

障がい者雇用率制度とは、すべての事業主に対して障がいのある人を一定率以上雇用するよう義務付けたものです。

この一定率のことを「法定雇用率」と呼びます。

1976年より民間企業に対する法定雇用率が1.5%と定められて以後、何度も段階的に上げられ、2020年現在では2.2%に引き上げられました。

事業主の区分によって法定雇用率は異なり、2020年4月時点では以下のようになっていました。

- 民間企業…2.2%

- 国や地方公共団体…2.5%

- 都道府県等などの教育委員会…2.4%

なお、2021年3月1日から0.1%引き上げられ、民間企業は2.3%になることが決定されています。

2.2%では45.5人以上、2.3%では43.5人以上いる企業で、少なくとも1人の障がい者を雇用するよう定められています。

(2)障がい者差別の禁止

募集、採用、配置、昇進、解雇、労働契約の更新などについて、障がいを理由に差別や不利な条件をつけることを禁止しています。

具体的には

- 「障がい者だから」という理由で募集や採用の対象から外す

- 障がい者だけを正社員からパートやアルバイトに変更させる

- 障がい者の定年を一般社員より低い年齢に定める

などが当たります。

「どのような待遇が差別に当てはまるのか」という認識を職場内で共有していくことが大切です。

(3)合理的な配慮提供の義務

事業主は、障がいのある人とない人の評価を公平に行うために、障がいの特性に応じて個別調整や変更などを講じる必要があります。

たとえば

- 視覚障がい者の人には拡大文字や音声ソフトを使用する

- 聴覚・言語障がいのある人には筆談やメールを使って面接を行う

- 内部障がい(疾患)のある人には服薬や通院に対して配慮する

などが挙げられます。

もちろん、事業主に求められる合理的配慮の度合いは、事業主にとって過重な負担にならない程度です。

「障がい者への差別の禁止」と同様に、本人と事業者の認識を確認し、職場全体で共有しておくことが大切です。

参考:厚生労働省

参考:雇用の分野で障がい者に対する差別が禁止され、合理的な配慮の提供が義務となりました

3、障がい者の雇用状況

実際に、障がい者の雇用状況はどうなっているのでしょうか?

厚生労働省が発表したデータをみてみましょう。

(1)雇用状況

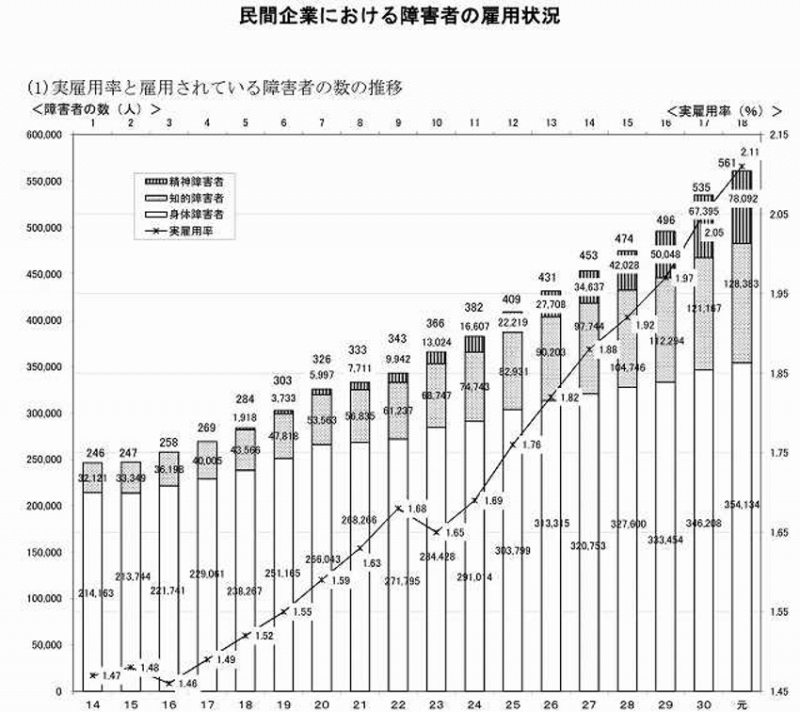

2020年時点では、企業における障がい者の雇用は増加傾向にありました。

厚生労働省の「令和元年 障がい者雇用状況」集計結果によると、法定雇用率を達成した企業の割合は48.0%でした。

民間企業全体の実雇用率は2.11%で、前年比約0.06ポイント上昇しており、障がい者の雇用は着実に進展していると考えられます。

画像出典:厚生労働省

画像出典:厚生労働省

法定雇用率2.2%を上回っている業種としては

- 「農業、林業、漁業」

- 「生活関連サービス・娯楽業」

- 「医療・福祉業」

- 「電気・ガス・熱供給・水道業」

などが挙げられます。

(2)中小企業での雇用が伸び悩む理由

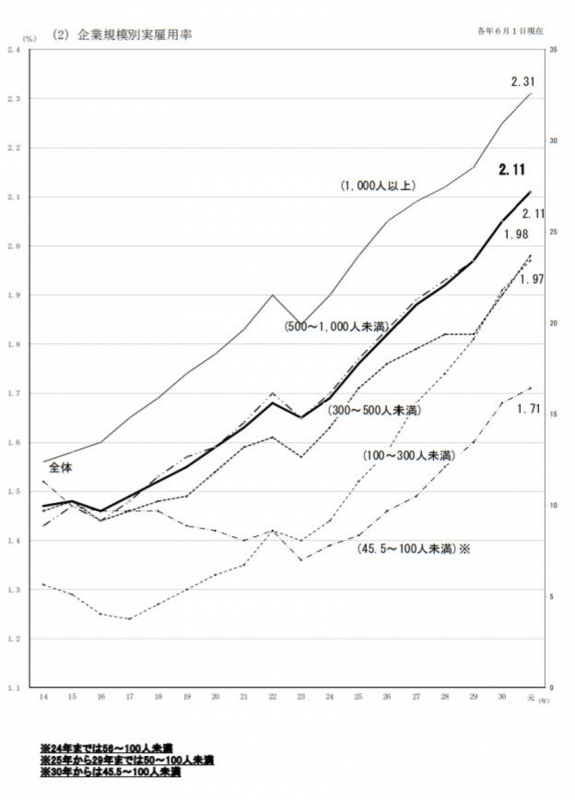

民間企業での雇用は進んでいるものの、全体的にみると規定された実雇用率の2.2%を下回り、まだまだ法定雇用率を達した割合は半数にもおよびません。

2020年時点では、実雇用率は

- 1000人以上の企業:2.31%

- 300~500人の企業:1.98%

- 100人~300人未満の企業:1.97%

となっていました。

画像出典:厚生労働省

画像出典:厚生労働省

平成25年に「独立行政法人高齢・障がい者雇用支援機構」がまとめた調査によると、「職務の設定や作業内容、作業手順の改善が困難だった」ことを、複数の企業が障がい者を雇用しなかった最大の要因として挙げています。

また、以下のような要因も挙げられています。

- 採用・選考に関するノウハウが乏しかった

- 支援者・指導者の配置等、人的支援体制の 整備が困難だった

- 労働条件の設定が困難だった

2021年には法定雇用率が2.3%に上昇することが決まっており、雇用率の低い業種や、従業員数が少ない中小企業での障がい者雇用が今後の課題と言えるかもしれません。

参考:「中小企業における初めての障害者雇用に係る課題と対応に関する調査」

4、障がい者雇用促進法の改正点

障がい者雇用促進法は、2019年6月に一部改正する法案が成立し、2020年4月に施行されました。

そのうち、民間企業に大きく影響する改正箇所は

- 「事業主に対する新しい給付金制度」

- 「もにす認定制度(優良中小事業主への認定制度)」

の2点です。

それぞれについて見ていきましょう。

(1)事業主に対する新しい給付金制度

事業主に対する新たな給付制度が設けられました。

今までの「障がい者雇用促進法」では、週20時間未満の雇用障がい者は雇用率に反映されませんでした。

しかし障がいの内容によっては、週20時間以上の勤務が難しいという人がいます。

そのため事業主は助成金などの支援が得られないことが多く、それらの障がい者を雇用するのが難しいという実情がありました。

そこで、週に所定労働時間が10~20時間未満の障がい者を雇用する事業主に対し、その雇用者数に応じて給付金を割り当てる制度を設けたのです。

給付金制度の基本的な内容は下記の通りです。

- 週10時間以上20時間未満の労働者を雇う事業主に給付金を割り当てる

- 給付額は調整金・報奨金の1/4程度とする

- 支給する期間は限定しない

ただし、雇用率制度は変わらず「週20時間以上の労働者」が計数され、週20時間未満の雇用障がい者数は反映されません。

参考:週20時間未満の障害者を雇用する事業主に対する特例給付金について

(2)もにす認定制度(優良な中小事業主への認定制度)

障がい者雇用の実施状況が優良な事業主を厚生労働大臣が認定する、もにす制度が新しくスタートしました。

この制度の目的は、障がい者雇用を積極的に取り組んでいる事業主に社会的な評価を与えることで、障がい者雇用を促進することです。

以下のようなマークを見かけたことはないでしょうか。

画像出典:厚生労働省

画像出典:厚生労働省

このマークは、そんな優良な中小企業に贈られる厚生労働省認定のマークで、マークの愛称は「もにす」と言います。

企業と障がい者がともに明るい未来に進んでいくことを期待して名付けられました。

認定制度はポイント制となっており

- 障がい者雇用への理解や体制整備

- 職務の選定

- 職場環境の整備

などの認定基準項目について採点されます。

見事認定されれば

- 商品

- 名刺

- 広告

- ハローワークの求人票

- 事業主の営業所

などに認定マークを表示することができます。

そのほか、日本金融公庫の低利融資対象となる場合もあります。

参考:障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)

まとめ

今回は「障がい者雇用」について解説しました。

障がい者雇用制度は、障がいのある人がより充実した働き方を選択できるようにするための制度です。

障がい者の雇用状況は増加傾向にある一方で、まだまだ障がいへの理解や働き方には改善の余地があると言えます。

お互いを知り、「共に働く」という気持ちを現場から伝えていくことが、雇用促進の大きな後押しにつながるでしょう。