日本の抱えるエネルギー問題の1つに、自給率がとても低いことが挙げられます。自給できていない、ということは主に海外からの輸入に依存しているということです。

これにより、輸入先の情勢によっては石油などの資源供給が絶たれてしまう恐れがあり、国民生活に直接悪影響を及ぼす可能性があります。

そこで今回は、以下について紹介します。

- エネルギー問題とは

- 海外から資源供給する理由と問題点

- 原子力発電とエネルギー自給率低下の関係

- 日本の取り組み「3E+S」

- 世界のエネルギー問題と対策

本記事がお役に立てば幸いです。

1、エネルギー問題とは

日本のエネルギー問題の課題はいくつかありますが、そのうち最も解決が難しいのは、1次エネルギーをほとんど自国でまかなえないことと言われています。

その他、化石燃料の枯渇リスクや環境問題も重くのしかかっていると言われています。

(1)そもそもエネルギーとは

エネルギー問題の対象になるものには、1次エネルギーと2次エネルギーという種類があります。

1次エネルギーには、以下があります。

- 石油

- 石炭

- 天然ガス

- ウランなどの自然状態のもの

1次エネルギーには、そのままでは使いにくいという性質があります。

例えば、個人が石油を手に入れても、自動車のエネルギーにすることも、暖房のエネルギーにすることもできません。

生活や経済活動で実際に利用されるのは、2次エネルギーです。

2次エネルギーとは、1次エネルギーを加工したり活用したりして生み出したエネルギーです。

代表的な2次エネルギーは、以下の通りです。

- ガソリン

- 灯油

- 軽油

- 都市ガス

- プロパンガス

- 電気

(2)エネルギー自給率が低い現状

エネルギー自給率は、自国でエネルギーをどの程度まかなえているかを示す指標で、次のように算出します。

- エネルギー自給率(%)=(国内で産出できる1次エネルギー量÷必要とする1次エネルギー量)×100

例えば、100トンの石油を産出している国が、200トンの1次エネルギーを使っていれば、エネルギー自給率は50%になります。

残りの50%のエネルギーは、他国から調達する必要があります。

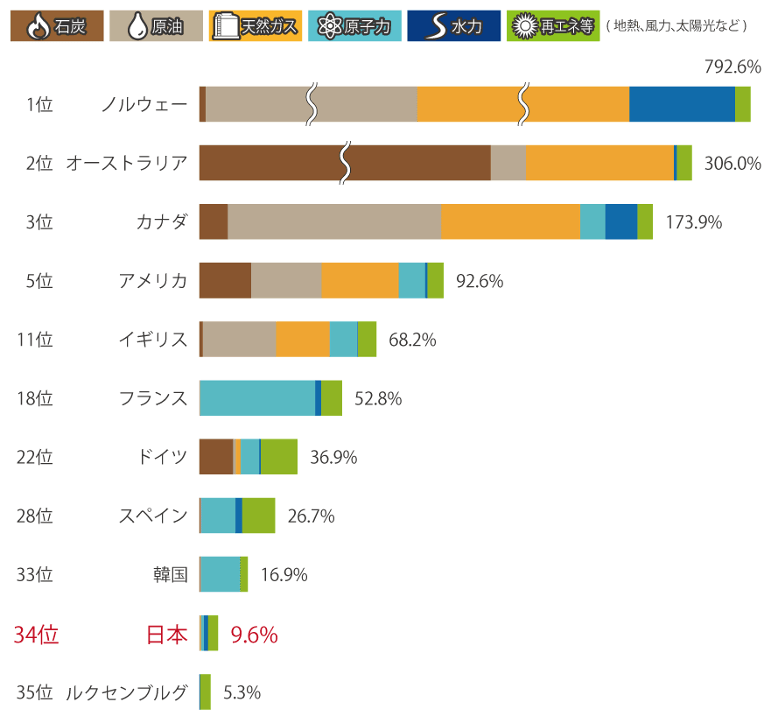

以下のグラフは、OECD(経済協力開発機構)に加盟している37カ国のエネルギー自給率のランキング表です。

画像出典 資源エネルギー庁「2019—日本が抱えているエネルギー問題(前編)」(2023年9月7日)

1位のノルウェーは792.6%と、100%を大きく上回っています。

エネルギー消費大国のアメリカでも90%台なので、自国で必要なエネルギーはほぼ自国でまかなえています。

日本は34位で、自給率が9.6%しかありません。

日本も、アメリカほどではありませんが、世界的なエネルギー消費大国です。

そのためこの自給率の低さは改善していく必要があると言われています。

2、海外から資源供給する理由と問題点

日本はエネルギー自給率が低いため、資源供給を海外に依存しなくてはいけません。

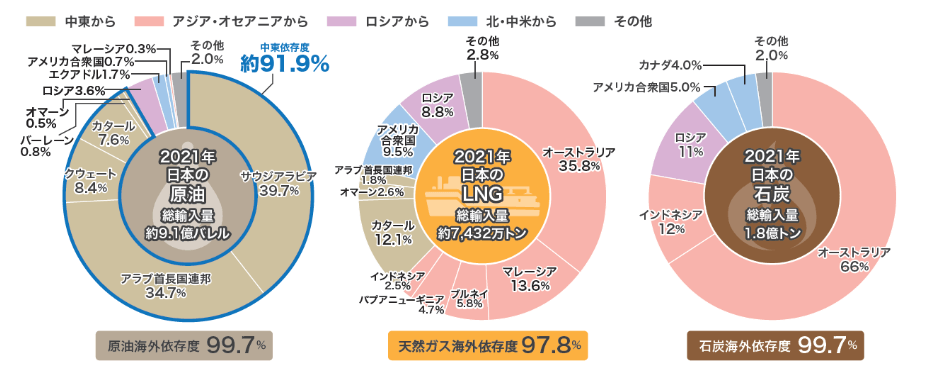

(1)日本はどのような資源を海外に依存しているか

日本が使っている1次エネルギーのうち、原油、石炭、天然ガス(LNG)の海外依存度は90%を超えています。

原油がなければ、ガソリンや灯油、軽油をつくることができません。

LNGがなければ、都市ガスをつくることができません。

原油、LNG、石炭を殆ど海外に依存しているということは、ガソリン、灯油、軽油、都市ガス、電気をほぼ100%海外に依存していることと同じです。

(2)海外依存度が高いとどのような問題が起きるのか

エネルギーの海外依存度が高いと、海外の事情によって、日本人の生活と日本経済が大きく揺れ動くことになります。

そして、海外の事情の多くは、日本ではどうしようもないこと(内紛やテロ、異常気象など)なので、対策を講じることができません。

つまり、日本人の生活と日本経済が大きく揺れ動いているのに、日本では何もできない事態が起きることになります。

日本は原油のほとんどを、サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの中東の国々から輸入していますが、中東の政情は安定しているとはいえません。

中東で問題が起きると、日本への原油の供給が滞る可能性があるので、日本のエネルギー問題は安全保障問題や外交問題と密接に関わってきます。

LNGと石炭については、オーストラリアへの依存度が高くなっています。

画像出典 経済産業省 資源エネルギー庁

(3)化石燃料の枯渇と環境への影響

エネルギー問題には、化石燃料の枯渇と環境への影響という課題もあります。

1970年代から80年代にかけて「このままでは石油が枯渇してしまう」という議論が盛んになされていました。

しかし2020年には、石油がなくなることを心配する声はすっかり聞こえなくなり、むしろ石油が採れすぎて価格が下がることが問題になるほどでした。

では、石油を含む化石燃料の枯渇問題が消えたのかというと、そうではないかもしれません。

採掘技術が進化して、これまで採れなかった場所でも産出できるようになったため、枯渇問題が見えにくくなったとも考えられるのです。

「このままのペースで使い続けると、あと何年採掘できるか」を示した「エネルギー資源の確認埋蔵量」(可採年数)は次のとおりです。

<エネルギー資源の確認埋蔵量(可採年数)>

- 石油:2016年から51年

- 天然ガス:2016年から53年

- ウラン:2015年から102年

- 石炭:2016年から153年

この数値からわかる通り、今でも「限りある資源」に変わりはありません。

そして環境問題では、石炭を使った火力発電による二酸化炭素の排出があります。

世界的に二酸化炭素の排出を減らす動きが強まるなかで、みずほフィナンシャルグループは2020年4月、石炭火力発電所向けの新規融資をやめることを表明しています。

一方で日本政府は、石炭は安定供給や経済性に優れたエネルギーであるため、石炭火力発電にはまだまだメリットがある、との考えを示しています。

枯渇問題も環境問題も、その解決には難しい舵取りが求められています。

3、原子力発電とエネルギー自給率低下の関係

日本のエネルギー自給率が9.6%(2017年)と低く、海外への依存度が高いのは、日本の一次エネルギー供給のほとんどを海外から輸入した化石燃料でまかなっているからです。

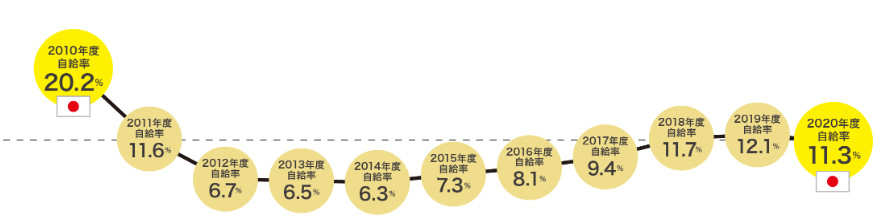

しかし、日本のエネルギー自給率は2010年には20.3%もありました。

出典 資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2022年度版 『エネルギーの今を知る10の質問』」

日本のエネルギー自給率が下がった理由には、2011年3月11日に起きた東日本大震災で、福島第一原子力発電所が事故を起こし、国内の原子力発電所がすべて稼働停止に追い込まれたことが挙げられます。

事故から9年が経過した2020年時点でも、再稼働した原子力発電所は9基にとどまります。

原子力発電でも、ウランという1次エネルギーを使うので、海外に依存していることには変わりありません。

しかし、原子力発電所と同じ量の電気を、石油や石炭を使った火力発電所でつくると、1次エネルギーはより多く必要とされています。

したがって、原子力発電を火力発電に置き換えると、エネルギー自給率が低下してしまうのです。

4、日本の取り組み「3E+S」

政府はエネルギー問題に対応するために「3E+S」という基本方針を掲げています。

3E+Sとは、

- Energy Security(自給率)

- Economic Efficiency(経済効率性)

- Environment(環境適合)

を、Safety(安全性)を前提にしながら高めていく取り組みです。

3E+Sには次のような数値目標があります。目標達成は2030年度に設定しています。

- 自給率:概ね25%に高める(2017年は9.6%)

- 経済効率性:電力コスト9.5兆円(2013年度の9.7兆円から2%のコストダウン)

- 環境適合:温室効果ガスを2013年度と比べて26%減らす

(1)2つの方法で目標達成を目指す

3E+Sの数値目標を達成するため、政府は「エネルギー消費量の削減」と「電源構成の組み換え」という2つの方法を採用しています。

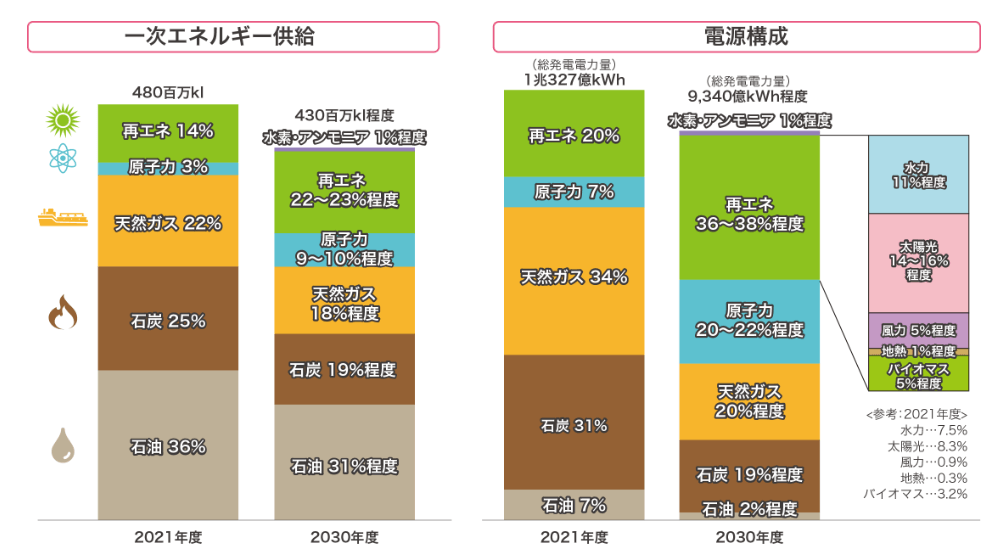

画像出典:資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2022年度版 『エネルギーの今を知る10の質問』」

エネルギーの使い方の効率を高めれば、1次エネルギーの消費量を減らすことができます。

政府は、1次エネルギーの供給量を、2021年度の480百万klから、2030年度には430百万klにしたい考えです。

そして、化石燃料を再生可能エネルギーに置き換えていっても、3E+Sを達成できます。

2021年度の再生可能エネルギーの量は、全体の20%でしたが、2030年度までに36~38%程度に引き上げようとしています。

再生可能エネルギーには、以下があります。

- 水力

- 太陽光

- バイオマス

- 風力

- 地熱

これらの再生可能エネルギーは火力発電のように温室効果ガスを多量に排出しないので、環境にも優しいと言えるでしょう。

また原子力も2021年度の7%から、2030年度までに20~22%程度に増やしていきます。

5、世界のエネルギー問題と対策

世界に目を向けてみても、エネルギー問題は深刻化しています。

先ほど紹介した化石燃料の枯渇問題は、人類共通の課題といえます。

エネルギー問題では、ヨーロッパの国々が進んでいます。

ヨーロッパの国々では2027年までに、風力発電を最大の電源にすることを目標にしています。

ヨーロッパでは昔から、風車を使って風をエネルギーにしていました。

また、年間の平均風速が日本より高く、現代でも風力に頼りやすい環境にあります。

そして風力発電所の「敷地」を大きく確保できる洋上風力発電の技術も日々進歩しています。

PoliPoliで公開されている環境関連の取り組み

誰でも政策に意見を届けることができる、政策共創プラットフォーム『PoliPoli』では、再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策について、以下のような政策が掲載されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|再エネで地域も経済も活性化する気候危機対策!

(1)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策提案者

| 議員名 | 田嶋 要 |

| 政党 | 衆議院議員・立憲民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/JskZ6HJLEgwWJZkKTVZN/policies |

(2)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 再エネを中心とした分散型エネルギーシステムに移行し、そのプロセスを促進するグリーンリカバリーによる投資と海外に支払っていた燃料費を国内で循環させることにより、脱炭素社会の実現と経済・社会の活性化を両立させます。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 分散型エネルギー社会を実現するための基本法をはじめとした環境整備を行い、エネルギーの地産地消や原発依存からの脱却、エネルギー転換の過程で起こる雇用の公正な移行を実現します!

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

日本は、世界第3位の経済大国でありながら、少資源国という珍しい特徴を持っています。

そのため1次エネルギーの大半を海外に頼るしかない心細い状況が続いています。

この問題を短期間に一気に解決する策はないので、地道な取り組みを続けて「生活リスク」と「経済リスク」を減らしていくしかありません。

そのため、生活者もビジネスパーソンも、エネルギー問題を解決するために必要なコストや、解決の一助になる最新技術を知っておく必要があるでしょう。

「知識」があれば、政府やエネルギー関連企業から提案があったとき、その是非を判断することができるからです。