新型コロナウイルスの流行により、私たちの働き方は大きく変わりました。感染症の拡大を防ぐため、社員がオフィスに集まらずに働けるよう、テレワークの導入が多くの企業で推進されるようになりました。

テレワークとは、インターネットなどを利用してオフィス以外の場所で仕事をする働き方です。

働き方改革にもつながる「新しい働き方」、そして新型コロナウイルスの感染拡大防止を受けて、多くの会社で取り入れられつつあります。

今回の記事では、以下の内容についてわかりやすく解説します。

- テレワークの概要

- テレワークが推進される背景

- テレワークのメリット・デメリット

- テレワーク導入時の課題

本記事がお役に立てば幸いです。

1、テレワークとは

テレワークとは、インターネットなどICT(情報通信技術)を活用することで、本来のオフィス以外でも柔軟に勤務できる働き方を意味します。

この概念は1970年代にアメリカで登場し、近年ではさまざまな場所をつなぐ働き方へと発展しています。

参考:テレワークとは 総務省

(1)テレワークの意味

テレワークは、「tele(=遠い・離れたところ)」と「work(=働く)」という2つの単語による造語です。

具体的には、Skypeやzoom、LINEやチャットワークなどのアプリケーションを活用することで、時間や場所に縛られず仕事をすることです。

テレワーク自体は以前からある言葉ですが、新型コロナウイルスの影響でテレワークを導入する企業が一気に増加しました。

また少子高齢化の影響から、1人当たりの生産性の向上が求められるなかで、テレワークはその解決策の1つとしても注目を集めています。

(2)テレワークの種類

テレワークは、働く場所の違いによって主に3つに分類されます。

- 在宅勤務型

- サテライトオフィス勤務型

- モバイル勤務型

それぞれのスタイルについて、以下で確認していきましょう。

①在宅勤務型

在宅勤務型とは、その名の通り、従業員が自宅で働くテレワークのことです。育児や介護などで長時間家を空けられない・通勤が困難といった場合に、効果的な働き方です。

また、新型コロナウイルスの感染拡大リスクの軽減にも有効であるとして注目を集めています。

②サテライトオフィス勤務型

サテライトオフィス勤務型は、都心に本社がある企業が、郊外にサテライトオフィスを設けて、そこで働くテレワークのことです。

サテライトオフィスとは、衛星と惑星の関係のように「本社や支社から離れた場所に作るオフィス」を指します。

サテライトオフィス勤務の魅力は、

- 通信環境

- セキュリティ対策

においてオフィスと同等の環境を確保できるという点です。

③モバイル勤務型

モバイル勤務型は、移動中やカフェ、営業先のオフィスなどで働くテレワークことです。

特に営業職など外回りの多い人に適しているといえます。

2、テレワークが推進される社会的背景

テレワークが日本で注目されるようになったのは2000年代に入ってから、といわれていますが、その背景には以下のようなことがあります。

- 減少傾向にある労働人口への対策

- ICTシステムの発達

- 新型コロナウイルスの感染拡大

それぞれ見ていきましょう。

(1)減少傾向にある労働人口への対策

総務省統計局が発表した人口統計によると、2021年1月1日時点で、日本の総人口は約1億2500万人です。

人口は2009年以来11年連続で減少傾向にあり、なかでも15~64歳までの労働人口の減少が目立ちました。労働人口が減り続けるなかで、「貴重な働き手を少しでも確保する」ことは重大なテーマであるといえるでしょう。

こうした中でのテレワークの導入は、育児や介護による退職・離職を防ぐことが期待できます。また、遠方在住者や退職後の高齢者などに対する雇用創出も見込めます。

(2)ICTシステムの発達

先ほども述べたようにICT(通信技術)などインターネットサービスの発達も、テレワーク推進の背景の1つです。

具体的には、チャットやWeb会議システムなどのツールの普及があります。ICT環境が国全体で整ってきたことによって、テレワークという働き方が可能になったとも言えるかもしれません。

(3)新型コロナウイルスの感染拡大

新型コロナウイルス感染拡大も、結果的にテレワーク推進の大きな後押しとなりました。

密を避けることにもつながるテレワークは、新型コロナウイルスの感染拡大対策になるとして、政府が積極的に活用を呼びかけているからです(2021年3月時点)。

特に首都圏は、混雑する電車やバスなどの乗り継ぎが多く、出社による感染リスクが高まると考えられています。

そのため、テレワークの導入を進める企業が増加しているのです。

3、テレワークのメリット・デメリット

ここからは、

- 会社側

- 従業員側

の双方におけるテレワークのメリット・デメリットについて紹介します。

(1)テレワークのメリット

テレワークには、会社側と従業員側、どちらにもさまざまなメリットが考えられます。

①会社側のメリット

会社側の主なメリットは以下の4つです。

- 災害や感染症の蔓延などの非常時でも業務ができる

- オフィス設備にかかるコストの削減ができる

- 育児や介護などによる職員の退職を防げる

- 優秀な人材を全国から雇える可能性がある

テレワークにより、自然災害などのトラブル時でも、事業の継続と早期復旧が可能になります。また、個々人の事情に対応しやすいため、今まで雇用できなかった層の獲得も可能になります。

②従業員側のメリット

従業員側の主なメリットとしては以下の4です。

- 仕事が災害などに左右されずらい

- 育児や介護などの両立がしやすくなる

- 通勤時間が省け、自分の時間が増える(ワークライフバランスの充実)

- 人間関係のストレスが減る

コワーキングスペースなどで仕事することで、他業種の人と思いがけない交流が生まれることもあります。

また、テレワークによって職場の人間関係によるストレスも減り、のびのびと働けるため、生産性の向上が期待できます。

(2)テレワークのデメリット

良いことばかりに見えるテレワークですが、導入時に注意しておくべきデメリットも存在します。

会社側・従業員側それぞれのデメリットについてみていきましょう。

①会社側のデメリット

会社側の主なデメリットは以下の3つです。

- 従業員の労働管理が難しい

- 新しいシステムの導入コストがかかる

- セキュリティのリスクが高まる

テレワーク中は従業員の働き方が見えにくいため、勤怠報告はもちろん、従業員のサポート体制や評価基準の明確性など企業側としての努力が求められます。

また、オフィス外で仕事することで、機密情報の漏えいなどセキュリティ面のリスクにも備えなければなりません。思わぬ場所で会社の情報が外部に漏れないよう、細心の注意と対策が必要となります。

②従業員側のデメリット

従業員側の主なデメリットは以下の3つです。

- 切り替えが難しく、仕事に集中しにくい

- 周りとのコミュニケーションが不足する

通勤する必要もない在宅勤務では、仕事とプライベートの切り替えが難しくなります。ダラダラと長時間労働に繋がってしまうこともあるので、テレワークでは特に自己管理能力が求められます。

またセキュリティ面に関しても、通信ネットワークのなど「ITリテラシー」を学んでおく必要があります。

情報リテラシーとは?求められる理由や取り組みについて簡単解説

4、テレワークを導入している企業の現状

2019年に厚生労働省が行った「テレワーク宣言企業」の公募や新型コロナウイルスの感染拡大によって、国内におけるテレワークの導入の動きは広がっています。

実際、総務省が行った「令和元年の通信利用動向調査」によると、テレワークを導入しているまたは導入する予定がある企業は、以下の通りです。

- 2019年:29.6%

- 2020年:58.2%

- 2021年:57.4%

また、都内企業(従業員30人以上)の導入率は、2020年3月時点では24%程度だったにもかかわらず、緊急事態宣言後の2020年4月時点では62.7%にもなりました。

多くの企業がテレワークを導入する理由については、以下のような要素が挙げられます。

- 業務の効率性・生産性の向上

- 従業員のワークライフバランスの向上

- 社員の移動時間の短縮

参考:令和元年の通信利用動向調査の結果

参考:テレワーク導入率緊急調査結果 東京都¥

PoliPoliで公開されているIT関連の取り組み

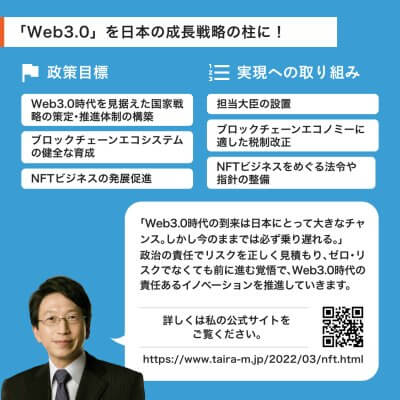

誰でも政策に意見を届けることができる、政治プラットフォームサービス「PoliPoli」では、「Web3.0」を日本の成長戦略の柱にする政策について、以下のように公開されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|「Web3.0」を日本の成長戦略の柱に!

(1)「Web3.0」を日本の成長戦略の柱に!政策の政策提案者

| 議員名 | 平 将明 |

| 政党 | 衆議院議員・自由民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/CU6xgdz9r8x0M4IpSq2y/policies |

(2)「Web3.0」を日本の成長戦略の柱に!政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- Web3.0時代を見据えた国家戦略の策定・推進体制の構築

- ブロックチェーンエコシステムの健全な育成

- NFTビジネスの発展促進

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 担当大臣の設置

- ブロックチェーンエコノミーに適した税制改正

- NFTビジネスをめぐる法令や指針の整備

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

テレワークとは、インターネットなどICTを活用して、本来の職場以外の場所で仕事をする新しい働き方を指します。

テレワークの導入は、生産性の向上や災害時などのリスク削減、ワークライフバランスの確保など様々なメリットがあります。より良い労働形態のひとつとして、テレワークの導入は今後さらに加速していくでしょう。