「省エネ」とは、「省エネルギー」の略で、有限のエネルギーを効率的に使うことを指します。

日本では、2016年11月4日に発効された「パリ協定」を踏まえて、2030年・2050年を見据えた中長期的なエネルギー政策を打ち出しています。

そして企業はもちろん、一般家庭にも積極的な省エネ対策が求められています。

今回は以下について紹介します。

- 省エネとは

- 省エネに対する政府の取り組み

- 家庭でのエネルギー消費状況

- 家庭での省エネ対策

本記事がお役に立てば幸いです。

1、省エネとは

「省エネ」とは、「省エネルギー」の略で、有限のエネルギーを効率的に使うことを指します。

私たちの生活は、電気やガス、水道など様々なエネルギーを利用して成り立っています。

運輸や衣料品なども生産や流通の過程において多くのエネルギーを消費しています。

このように、現在の便利な生活にはエネルギーが欠かせません。

そして、これら電気やガスなどのエネルギーは、主に石油や石炭などの限りある化石燃料を燃やして生み出されています。

省エネとは、そんな限りあるエネルギー資源が枯渇してしまわないよう、エネルギーを無駄なく効率的に使用していこうということなのです。

(1)省エネの必要性

日本で省エネが必要とされている大きな理由にとして、以下が挙げられます。

- エネルギーの安定的な供給の確保

- 地球温暖化の防止

現在、エネルギー生産の主力とされている化石燃料は、いつか尽きてしまうと言われている「限りある資源」です。

日本は化石燃料の多くを輸入に依存しているので、国内へのエネルギー供給が国際情勢の影響を受けやすいと言えます。

そんな日本にとって、限りある資源を大切に使う「省エネ対策」は重要な取り組みなのです。

また、地球温暖化の主な原因は、CO2などの温室効果ガスにあると言われています。

18世紀の産業革命以降、石油などの化石燃料の使用が増えたことで、大気中のCO2濃度が増加してきました。

CO2が大量に排出されると、地球から熱の放出が少なくなるため、気温が上昇します。

このまま地球温暖化が進むと、生態系が崩れてしまう可能性も否めません。地域の気候特性の変化や農作物などへの悪影響も考えられ、これまで通りの生活ができなくなる可能性も指摘されています。

参考:資源エネルギー庁「省エネって何?」(2023年9月7日最終閲覧)

参考:気象庁「二酸化炭素濃度の経年変化」(2023年9月7日最終閲覧)

地球温暖化とは?原因・影響・日本と世界の対応を簡単解説

2、省エネに対する政府の取り組み

日本は、2020年、2050年までに温室効果ガスの実質的な排出量をゼロにするカーボンニュートラルを達成することを宣言しました。また、2021年には、2030年度の温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて46%削減するという新しい目標を掲げました。

2021年10月には、この目標を達成するための具体的な対策をまとめた「第6次エネルギー基本計画」が閣議決定されました。

(1)エネルギー基本計画とは

エネルギー基本計画とは、2002年6月に制定された「エネルギー政策基本法」に基づき、国が定めるエネルギー政策の基本方針のことです。

エネルギー基本計画には、

- 環境への適合(Environment)

- 安定供給(Energy Security)

- 経済効率性の向上(Economic Efficiency)

- 安全性(Safety)

という「3E+S」の4つの原則を満たす政策を実現するため、中長期的な基本方針が示されています。

エネルギー基本計画は、おおよそ3年ごとに検討され、閣議決定が行われることが定められています。

参考:資源エネルギー庁「2022ー日本が抱えているエネルギー問題」(2023年9月7日最終閲覧)

参考:資源エネルギー庁「これまでのエネルギー基本計画について」(2023年9月7日最終閲覧)

(2)第6次エネルギー基本計画について

「第5次エネルギー基本計画」の策定から3年後にあたる2021年、「第6次エネルギー基本計画」が閣議決定されました。

この基本計画の背景には、

- 2050年までに温室効果ガスの排出量を全体としてゼロとするカーボンニュートラルの実現

- 2030年度に2013年度と比較して温室効果ガスの排出量を46%削減し、さらに50%の高みを目指すという目標

が大きく関係しています。

2020年度の日本の温室効果ガス排出量は11.5億トンですが、このうち84%が、発電など燃料を燃やすことで発生するエネルギー起源のCO2です。そのため、エネルギー分野での取り組みが特に重要となります。

第6次エネルギー基本計画では、以下の取り組みを行うこととしています。

- 徹底した省エネによるエネルギー消費の効率化

- 再生可能エネルギーの主電源化などによる発電の脱炭素化

- エネルギー源を化石燃料から脱炭素化された電気にシフトすること

参考:資源エネルギー庁「エネルギー基本計画について」(2023年9月7日最終閲覧)

参考:経済産業省「第6次エネルギー基本計画が閣議決定されました」(2023年9月7日最終閲覧)

3、家庭でのエネルギー消費状況

日本国内でのエネルギー消費は、第1次石油ショックがあった1973年と比べて、全体的に増加しています。

1973年度と2018年度では、家庭でのエネルギー消費量は約2倍に増加しています。

この家庭でのエネルギー消費量の増加は、ライフスタイルの変化や世帯数の増加などが背景にあります。

家庭のエネルギー消費をエネルギー源別に見てみると、シェアの大きいのは電気で約半分を占めています。それに都市ガス、灯油、LPガスと続いています。

具体的に家庭内でエネルギー消費量が大きいものとしては、以下が挙げられます。

- 冷蔵庫

- 照明器具

- テレビ

- エアコン

これら4つの電化製品は、家庭における電気使用量の全体の約4割を占めています。

参考:資源エネルギー庁「省エネって何?」(2023年9月7日最終閲覧)

4、家庭での省エネ対策

省エネで大切なのは、「いかに効率的に電力を使用するか」という点です。

ここからは、家庭でのエネルギー消費の大きい家電について、効果的な省エネ対策方法を紹介します。

(1)家庭での省エネ|冷蔵庫

冷蔵庫には詰め込みすぎず、全体の7割以上入れないようにするのがベストです。

詰め込み過ぎることで

- 冷気の吹き出し口を塞ぎ、冷却力が低下する

- 食品を探す時間が増え、ドアを開いている時間も長くなる

といったことが起きてしまうのです。

資源エネルギー庁によると、冷蔵庫内の詰め込みすぎを解決することで、

- 年間43.84kWhの省エネ

- 年間約1,360円の節約

につながると言われています。

また、ドアを開けている時間を10秒短くすることで、

- 年間6.10kWhの省エネ

- 年間約190円分の節約

になるそうです。

そのほか、季節に合わせて設定温度を調節することも省エネにつながります。

資源エネルギー庁によれば、設定温度を適切に設定することで

- 年間61.72kWhの省エネ

- 年間約1,910円分の節約

になるようです。

参考:資源エネルギー庁「無理のない省エネ節約」(2023年9月7日最終閲覧)

(2)家庭での省エネ|照明器具

照明器具はこまめにオフすることを心がけましょう。

資源エネルギー庁によれば、54Wの白熱電球の点灯時間を1日1時間短縮した場合、

- 年間19.71kWhの省エネ

- 約610円分の節約

12Wの蛍光ランプ1灯なら、

- 年間で4.38kWhの省エネ

- 約140円分の節約

になります。

また、白熱電球を使用している場合は、消費電力の少ない

- 電球型蛍光灯

- LED 電球

に交換するだけでも省エネにつながります。

電球型蛍光ランプは寿命が約6,000~10,000時間で、白熱電球の約1/4の省エネです。

寿命が約40,000時間の電球型LEDに変えれば、電球形蛍光ランプの約3/4の省エネになります。

参考:資源エネルギー庁「無理のない省エネ節約」(2023年9月7日最終閲覧)

(3)家庭での省エネ|テレビ

家庭内でのテレビの消費電力量は大きく、テレビを見ていないときは、こまめに消すようにしましょう。

このとき、テレビ本体の主電源までオフにすることで、待機時の消費電力も抑えることができます。

もし旅行などで長時間テレビをつけない時は、コンセントからプラグを抜くことで、大幅に待機時消費電力を節減できます。

たとえば、1日1時間テレビ(32V型)を見る時間を短くするだけで

- 年間16.79kWhの省エネ

- 約520円分の節約

になります。

また、画面の明るさを部屋に合わせて調整するだけでも省エネにつながります。

資源エネルギー庁によると、テレビ(32V)の画面の明るさを中間にした場合、

- 年間で27.10kWhの省エネ

- 約840円分の節約

になるようです。

参考:資源エネルギー庁「無理のない省エネ節約」(2023年9月7日最終閲覧)

(4)家庭での省エネ|エアコン

エアコンのフィルターにホコリがたまると冷暖房効率が下がり、無駄な電力を消費してしまいます。

そのため月に1度は、フィルターの清掃を心がけましょう。

フィルターの清掃によって、冷房時は約4%、暖房時では約6%の消費電力の節約になります。

ホコリのたまったフィルターを使用しているエアコンと清掃しているエアコンと比較すると、

- 年間31.95kWhの省エネ

- 約990円分の節約

になります。

また同時に

- 厚手のカーテン

- 扇風機

- サーキュレーター

などを利用して、風向きを調整したりすることも省エネにつながります。

参考:資源エネルギー庁「無理のない省エネ節約」(2023年9月7日最終閲覧)

PoliPoliで公開されている環境関連の取り組み

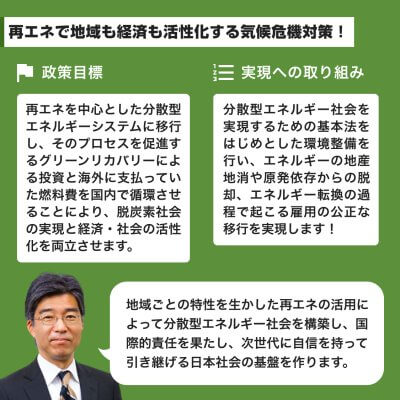

誰でも政策に意見を届けることができる、政策共創プラットフォーム『PoliPoli』では、再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策について、以下のような政策が掲載されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|再エネで地域も経済も活性化する気候危機対策!

(1)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策提案者

| 議員名 | 田嶋 要 |

| 政党 | 衆議院議員・立憲民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/JskZ6HJLEgwWJZkKTVZN/policies |

(2)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 再エネを中心とした分散型エネルギーシステムに移行し、そのプロセスを促進するグリーンリカバリーによる投資と海外に支払っていた燃料費を国内で循環させることにより、脱炭素社会の実現と経済・社会の活性化を両立させます。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 分散型エネルギー社会を実現するための基本法をはじめとした環境整備を行い、エネルギーの地産地消や原発依存からの脱却、エネルギー転換の過程で起こる雇用の公正な移行を実現します!

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

今回は、省エネについて解説しました。

地球規模で温暖化対策やエネルギー対策が求められているなか、私たち1人1人の生活においても省エネ対策は欠かせません。

これからも変わらず豊かな地球環境で暮らしていくために、私たちが日常的にできる省エネ対策について考えてみましょう。