「地球温暖化」とは、地球の平均気温が上昇する現象です。

地球温暖化問題は、地球と人間に悪影響をもたらす可能性があり、一人一人が身近なこととして考えるべき課題です。

そこで今回の記事では以下を解説します。

- 地球温暖化とは

- 地球温暖化の原因

- 地球温暖化による人間への悪影響

- 日本の取り組み

- 世界の取り組み

1、地球温暖化とは

地球温暖化とは、大気中の温室効果ガスが増えることで、地球全体の平均気温が上がる現象のことです。

地球の平均気温の上昇は、人類にさまざまな影響を及ぼします。日本では猛暑日が増加したほか、世界では大規模な洪水や森林火災などが起こり、さまざまな分野で深刻な影響が生じています。

(1)世界の平均気温

地球は今どれくらい温まっているのでしょうか。世界の平均気温は、陸地の地表付近の気温と海面の水温の平均で算出します。

2022年の世界の平均気温は、1991~2020年の世界の平均気温より0.24度上がっています。これは1981年の統計開始以降、6番目に高い気温です。

世界の平均気温は、一年ごとでみると上がったり下がったりしていますが、傾向をみると「100年で0.74度」のペースで上昇しています。

参考:気象庁,https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_wld.html ,(2023年8月10日最終閲覧)

100年でたった0.74度しか変わっていないのか、と思われるかもしれません。

しかし、世界の平均気温の上昇スピードは速くなっていて、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)では、世界の平均気温は2100年までに最大で5.7度上昇すると予測しています。

参考:全国地球温暖化防止活動推進センター,WG1 第1作業部会(自然科学的根拠),https://www.jccca.org/global-warming/trend-world/ipcc6-wg1,(2023年8月14日最終閲覧)

すでに地球温暖化の影響は現れていて、気象庁気象研究所は、2018年7月の記録的な猛暑は地球温暖化の影響がなければ起こりえなかったと推計し、今後も日本の猛暑日は増加する見通しを示しています。

参考:気象研究所(2019),平成30年7⽉の記録的な猛暑に地球温暖化が与えた影響と 猛暑発⽣の将来⾒通し,https://www.mri-jma.go.jp/Topics/R01/010522/press_release.pdf,(2023年8月23日最終閲覧)。

日本での熱中症による死者は増加傾向にあり、今後、さらに危険性が増すといえます。

参考:環境省(2022),熱中症の現状と対策について,https://www.env.go.jp/content/900502209.pdf(2023年8月14日最終閲覧)

2、地球温暖化の原因

地球が温暖化しているのは、二酸化炭素などの温室効果ガスの影響です。

現在、地球の平均気温は14℃前後ですが、もし大気中に水蒸気、二酸化炭素、メタンなどの温室効果ガスがなければ、マイナス19℃くらいになります。工業化以降、人間の産業活動を通じて温室効果ガスが大量に排出され、地表から熱が逃げなくなった結果、気温が上昇しています。

(1)人間の活動が地球温暖化の原因

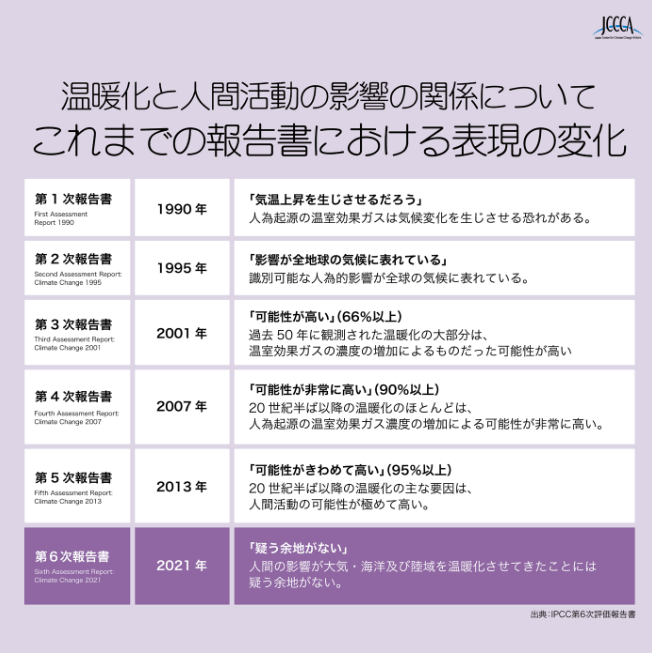

2021年、国連の気候変動に関する政府間パネル(以下「IPCC」)が、最新の報告書(以下「第6次報告書」)を公表しました。IPCCの報告書は、世界中の科学的知見をもとに各国政府代表が1行1行議論し承認した、言わば「世界が合意した科学的事実」といえるものです。

前回の報告書では、「人間活動による温暖化の影響については極めて高い(95%以上)」とする表現でしたが、第6次報告書では、「人間活動が大気・海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」という強い表現に変わりました。

参考:全国地球温暖化防止活動推進センター,WG1 第1作業部会(自然科学的根拠),https://www.jccca.org/global-warming/trend-world/ipcc6-wg1(2023年8月15日最終閲覧)

(2)二酸化炭素の累積排出量と気温上昇幅の関係

人間は産業革命以降、石炭や石油などの化石燃料を燃やし、約2兆4000億トンもの二酸化炭素を排出してきました。

二酸化炭素の累積排出量と、気温の上昇量はほぼ比例関係にあることが分かっています。すでに、世界平均気温(2011~2020年)は、工業化前と比べて約1.09℃上昇していて、これ以上の気温上昇を止めるためには、人間が二酸化炭素をほとんど出さないようにしなければなりません。

参考:全国地球温暖化防止活動推進センター,WG1 第1作業部会(自然科学的根拠),https://www.jccca.org/global-warming/trend-world/ipcc6-wg1(2023年8月15日最終閲覧)

3、地球温暖化による人間への悪影響

(1)観測された事象

地球温暖化によって、すでに世界各地で異常気象や災害が起こっています。

2022年には、異常高温が発生し、イギリスでは最高気温を更新したほか、世界各国で月平均気温などの記録更新が伝えられました。

また、南アジア及びその周辺では、2022年5~9月の大雨によって、合計で4510人以上が死亡しました。特に、パキスタンでは、大規模な洪水によって1730人以上が死亡しました。

参考:気象庁,世界の年ごとの異常気象(対象年2022年),https://www.data.jma.go.jp/cpd/monitor/annual/annual_2022.html(2023年8月16日最終閲覧)

日本でも、2018年は記録的な猛暑となり、熊谷で最高気温41.1度と観測史上最高の暑さとなりました。その後も、毎年のように異常な暑さが続いています。また、地球温暖化によって海水温が上昇することで、大雨や豪雪の頻度が上がったり、台風が激甚化したりしています。

参考:気象庁,歴代全国ランキング,https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/rankall.php(2023年8月16日最終閲覧)

(2)今後予想されるリスク

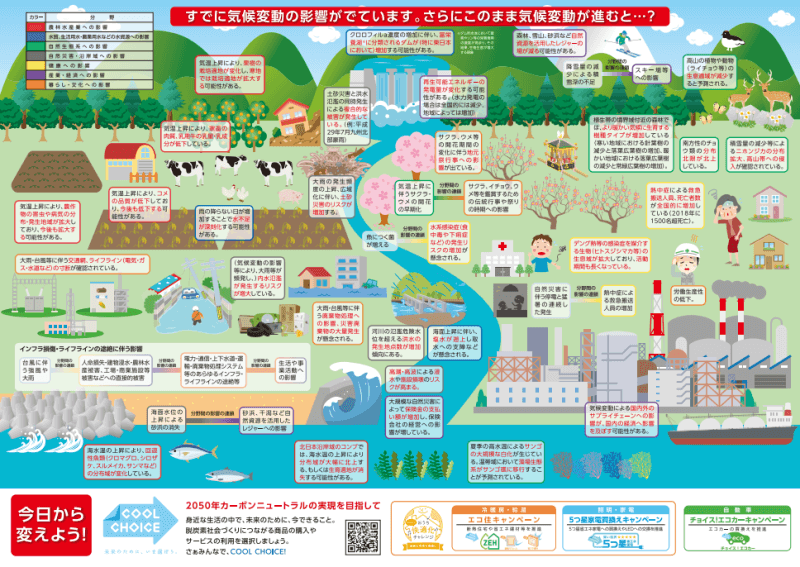

異常気象や災害と同時に、地球温暖化は農業、林業、水産業、自然生態系、健康、インフラなど幅広い分野に影響を及ぼします。

2020年、環境省は「気候変動影響評価報告書」を発表し、各分野ですでに起きている地球温暖化の影響と、今後の予想についてまとめました。私たちに身近なところでは、コメの生育不良や熱中症の増加などがあります。

参考:環境省(2020),気候変動影響評価報告書,https://www.env.go.jp/content/900516663.pdf(2023年8月16日最終閲覧)

出典:気候変動適応情報プラットフォーム(2021), 気候変動で私たちの生活はどう変わる? ~気候変動影響評価報告書~

4、日本の取り組み

2020年、日本は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。

今、カーボンニュートラルに向けて日本ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。

カーボンニュートラルについて詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。

2050年カーボンニュートラルとは?目標・取り組み事例を簡単解説

(1)エネルギーの脱炭素化

石炭や石油などの化石燃料を燃やす火力発電は、たくさんの二酸化炭素を排出します。日本は、電力供給のほとんどを火力発電でまかなっているので、今後、火力発電を減らし、太陽光や風力などの再生可能エネルギーや、原子力による発電を増やしていく予定です。

また、発電以外にも、自動車や飛行機、工場などからも二酸化炭素が排出されます。そこで、化石燃料の代わりに電気や水素を動力にしたり、大気中の二酸化炭素を利用して人為的に作る新しい燃料(「合成燃料」)を開発したりすることで、排出量を減らそうとしています。

再生可能エネルギーについて詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。

再生可能エネルギーとは?種類・メリット・課題について簡単解説

(2)消費エネルギーの削減

(1)は、エネルギーを供給する側の取り組みでしたが、脱炭素社会の構築のためには、私たち消費者の努力も必要です。

2022年、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が改正され、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられました。また、東京都をはじめとする一部の自治体は、条例で新築建築物に太陽光パネルの設置を義務付けました。

家庭では、エアコン、冷蔵庫、照明などの家電が電力を消費しています。私たち一人一人が、電力消費量の少ない製品を選んだり、普段の生活で節電を心がけたりすることも大切です。

参考:資源エネルギー庁,省エネポータルサイト,https://wnew/saving/index.htmlww.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_(2023年8月15日最終閲覧)

(3)新技術の開発と普及

今、大気中の二酸化炭素を回収して地下に貯留したり、回収した二酸化炭素をもとに製品を作ったりする技術が次々と生まれています。回収した二酸化炭素を資源としてとらえ、再利用することを「カーボンリサイクル」といい、国もカーボンリサイクルの普及に取り組んでいます。

参考:資源エネルギー庁,カーボンリサイクルについて,https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/(2023年8月15日最終閲覧)

また、このような新技術の開発や普及にはたくさんのお金が必要です。国は、脱炭素と経済成長を同時に実現するGX(グリーントランスフォーメーション)の推進のためには、今後10年間で150兆円の投資が必要と試算し、2023年には脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)を制定しました。GX推進法では、GX債の発行やカーボンプライシングを導入することなどが盛り込まれています。

参考:資源エネルギー庁,「GX実現」に向けた日本のエネルギー政策(後編)脱炭素も経済成長も実現する方策とは,https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/gx_02.html(2023年8月15日最終閲覧)

5、世界の取り組み

地球温暖化を止めるためには、日本だけでなく、世界各国が協力していく必要があります。

(1)国際的な枠組み

世界全体で地球温暖化対策に取り組むために、1992年、国連気候変動枠組条約が採択されました。この条約に基づいて、1995年から毎年、国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)が開催されています。

2015年には、第21回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)が開催され、「パリ協定」が採択されました。パリ協定は、全ての国が参加する初めての国際的な枠組みで、世界共通の長期目標として、「世界的な平均気温上昇を産業革命以前 に比べて2Cより十分低く保つとともに、1.5Cに抑える努力を追求すること」 を掲げています。

(2)脱炭素に向けた各国の目標

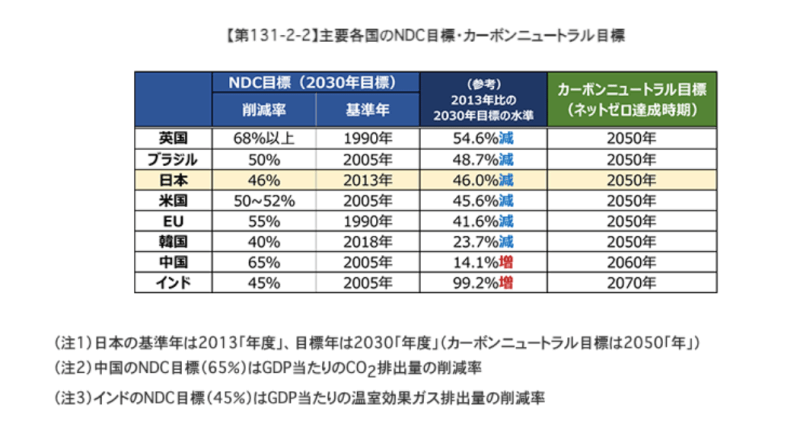

世界各国は、パリ協定に基づく短期的な目標と、カーボンニュートラルを目指す長期的な目標を掲げています。

パリ協定では、全ての国に、5年ごとの温室効果ガスの削減目標を提出することを義務付けました。日本は、2030年度において2013年度比で温室効果ガスを46%削減するという目標を国連に提出しています。

また、前述のとおり日本は2050年までにカーボンニュートラルを目指すとしていますが、主要各国も同様に2050年までのカーボンニュートラルを宣言しています。さらに、二酸化炭素の主要排出国である中国やインドについては、中国は2060年、インドは2070年にカーボンニュートラルを実現すると表明しています。

参考:経済産業省,令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2022)

PoliPoliで公開されている環境関連の取り組み

誰でも政策に意見を届けることができる、政策共創プラットフォーム『PoliPoli』では、再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策について、以下のような政策が掲載されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|再エネで地域も経済も活性化する気候危機対策!

(1)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策提案者

| 議員名 | 田嶋 要 |

| 政党 | 衆議院議員・立憲民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/JskZ6HJLEgwWJZkKTVZN/policies |

(2)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 再エネを中心とした分散型エネルギーシステムに移行し、そのプロセスを促進するグリーンリカバリーによる投資と海外に支払っていた燃料費を国内で循環させることにより、脱炭素社会の実現と経済・社会の活性化を両立させます。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 分散型エネルギー社会を実現するための基本法をはじめとした環境整備を行い、エネルギーの地産地消や原発依存からの脱却、エネルギー転換の過程で起こる雇用の公正な移行を実現します!

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

地球温暖化は、人々にとって身近な問題です。

カーボンニュートラルを達成するためには、産業構造の変革だけではなく、私たち一人一人の行動も大切です。消費電力の少ない製品に買い換える、節電・節水を心がけるなど、普段の生活を変えていきましょう。