情報セキュリティとは、企業や組織が持つ『情報』を安全に利用できるようにする対策を指します。

情報セキュリティについての理解が乏しいと、個人情報や企業の重要な情報が不正にアクセスされたり、改ざんされるなどのサイバー攻撃を受ける恐れがあります。

情報漏洩などのセキュリティインシデントにより、顧客からの信頼の低下を引き起こし、ビジネスに深刻な損害をもたらす可能性があります。

大事な情報を守るためにも、デジタル化が進む日本において、情報セキュリティにおける知識は不可欠でしょう。

そこで本記事では、以下の内容についてわかりやすく解説します。

- 情報セキュリティの概要

- 情報セキュリティの3原則

- 企業や組織、個人にとっての情報セキュリティ

- 情報セキュリティ犯罪の被害事例

本記事がお役に立てば幸いです。

1、情報セキュリティとは

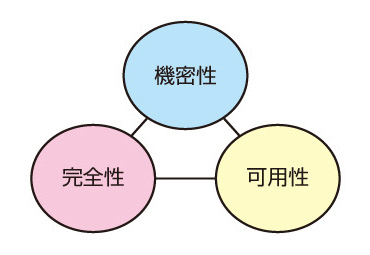

情報セキュリティとは、企業や組織が持つ様々な「情報」を、以下に挙げる3つの点において脅威から守ることを指します。

- 機密性(confidentiality)

- 完全性(integrity)

- 可用性(availability)

画像引用元:情報セキュリティの概念 総務省

画像引用元:情報セキュリティの概念 総務省

それぞれ確認していきましょう。

(1)機密性(confidentiality)

『機密性』とは、認められた人物だけが情報にアクセスできるようにすることです。

- IDとパスワードの設定

- IDとパスワードの流出防止

などの対策が『機密性』の確保につながります。

パスワードを付箋で貼っておく、ログインしたまま席を離れるなどは、『機密性』が損なわれるので注意しましょう。

(2)完全性(integrity)

『完全性』とは、保有している情報が正確であり、完全であるようにすることです。

- バックアップを取る

- データを暗号化する

- 編集履歴が残るようにする

などにより、情報の破壊や改ざんを防ぎ、『完全性』の確保につながります。

(3)可用性(availability)

『可用性』とは、認められた人物が必要な時にいつでも情報にアクセスできるようにすることです。

- できるだけ処理落ちしないシステムを利用する

- 機器を定期的にメンテナンスする

- 電源を複数確保しておく

などにより、情報を常に円滑に利用でき、『可用性』の確保につながります。

一方でセキュリティを高めるあまり、

- 認証が多すぎて、情報が瞬時に取り出せない

- 作業中にログアウトしてしまう

といったことは、可用性が損なわれている状態になります。

2、情報セキュリティの3原則

情報セキュリティの3原則は以下の通りです。

- ソフトウェアの更新

- ウイルス対策ソフト(ウイルス対策サービス)の導入

- IDとパスワードの適切な管理

それぞれ確認していきましょう。

(1)ソフトウェアの更新

『情報』を守るためには、セキュリティの弱点(脆弱性)を強化する必要があります。

パソコンのセキュリティの基盤は『ソフトウェア』です。OS、Webブラウザなどもソフトウェアにあたります。

ソフトウェアメーカーは、定期的に修正プログラムを提供することによって、ソフトウェアの安全性を維持しています。

「最新版へ更新する」といった通知がきたら、できるだけ速く更新するように心がけましょう。

(2)ウイルス対策ソフト(ウイルス対策サービス)の導入

ウイルスに感染してしまうと、以下のような問題が発生する恐れがあります。

- データファイルが消去される

- コンピュータが起動できなくなる

- パスワードなどの機密情報を外部に自動的に送信してしまう

また多くのウイルスは、コンピューターの内外で増殖・感染する仕組みがあるのです。

こうしたウイルスからの脅威を防ぐために、ウイルス対策ソフトの導入が必要になります。

最近ではウイルス対策のほかに、フィルタリングやパーソナルファイアウォールなどの機能もついた総合セキュリティ対策ソフトがあり、不正アクセスやフィッシング詐欺サイトへのアクセス防止などに効果的です。

(3)IDとパスワードの適切な管理

画像引用元:認証の仕組みと必要性 総務省

IDとパスワードの適切な管理も、情報セキュリティ対策の基本です。

- 簡単に連想できる単語(生年月日や名前など)をパスワードにする

- パスワードをLINEやメールで送る

- パスワードを複数のサイトで使いまわす

などは、適切なパスワード管理とは言えないでしょう。

- パスワードに英数字を混ぜる

- IDとパスワードのメモは、デジタル機器でアクセスできない場所(金庫など)で管理する

- 生体認証を活用する

などにより、IDとパスワードを安全に管理しましょう。

3、なぜ情報セキュリティが必要なのか

情報セキュリティが必要とされる理由は、高度情報社会の発達にあります。インターネットの普及により、ほとんどの情報がオンラインでやりとりされるようになりました。

電気や交通機関などの公共サービスが、ネットに繋がり便利になる一方で、『サイバーテロ』の標的になる可能性も出てきました。

テロリストによって都市が停電し、交通機関が停止するという事態もあり得るのです。また、情報犯罪に利用されるウイルスに、物理的な国境は関係ありません。

電子掲示板やホームページには世界中のコンピュータが接続しているため、大規模に感染を広げてしまう危険性もあります。

このような犯罪やリスクから身を守るために『情報セキュリティ』が必要なのです。

4、企業や組織にとっての情報セキュリティ

企業や組織にとっての情報セキュリティは、顧客からの信頼度に直結します。

情報セキュリティ対策に穴があれば

- 大勢の顧客情報が漏洩してしまう

- 外部からの攻撃によってサービスが停止してしまう

などの問題が発生し、企業の信頼を大きく下げることに繋がるのです。

そのため、以下に挙げたような情報セキュリティ対策が必要です。

- 社員1人1人が情報セキュリティの知識を持つ

- 大切なデータは確実に保護する

- 停電や落雷、地震などの自然災害時でも利用できるシステムを備える

5、個人にとっての情報セキュリティ

個人にとっての情報セキュリティは、犯罪から身を守る大切な手段です。

通販サイトでは、名前・住所・クレジットカードなどの個人情報を登録することで、ワンクリックで手軽に買い物ができるようになりました。

しかし、便利さと引き換えに情報漏洩のリスクは高まっています。SNSで自分の写真や自宅の様子を投稿することは、なりすましや空き巣などの犯罪に悪用される場合もあるのです。

個人ができる情報セキュリティとしては、上述の3原則に加え

- むやみに個人情報を公開しない

- SNS上での公開設定を決める

など対策が挙げられます。

6、情報セキュリティ犯罪の被害事例

ここでは情報セキュリティ犯罪の被害事例の中から

- 公式アカウントの乗っ取り

- ワンクリック詐欺

についてそれぞれ解説します。

(1)公式アカウントの乗っ取り

アカウントの乗っ取りとは、第3者が勝手にアカウントにログインし、悪用する犯罪です。実際にTwitter上で、ある有名なゆるキャラの公式アカウントが乗っ取られたことがありました。

運営者は新アカウントを開設し、フォロワーに旧アカウントのフォロー解除・新アカウントへの新規フォローをするように求めました。

しかし、SNSには偽アカウント・旧アカウント・新アカウントの3つのアカウントが同時に存在する事態となり、フォロワーに大きな混乱を与えてしまったのです。

①アカウントが乗っ取られるとどうなるのか

アカウントが乗っ取られると

- フォロワーから個人情報を聞き出す

- フォロワーを詐欺サイトに誘導する

といった危険性が生じます。

②公式アカウントの乗っ取りを防ぐ対策

公式アカウントの乗っ取りを防ぐためには

- IDとパスワードを適切に管理する

- 公式アカウント認証を取得する

- 乗っ取られていないか定期的にチェックする

などの対策が有効と言われています。

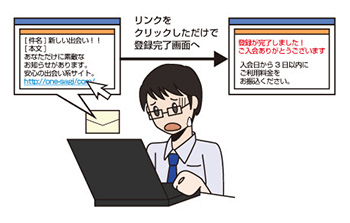

(2)ワンクリック詐欺

ワンクリック詐欺とは、メールやショートメールに添付されたURLをクリックすることで、不正な金品の請求などを行う詐欺行為です。

特に出会い系やアダルト系の内容が多く、URLをクリックしてしまうと、『Webサイトの訪問に対する代金を支払って下さい』などのメッセージが表示されます。

また支払いを促すために

- 支払いがなければ、自宅まで回収に向かう

- 支払いが遅れれば、延滞金が発生する

などの脅迫的な内容が記載されていることもあります。

画像引用元:ワンクリック詐欺に注意 総務省

①ワンクリック詐欺の対策

ワンクリック詐欺の対策には

- 安易にクリックをしない

- 単純すぎるメールアドレスを使わない

- 専門のセキュリティソフトを導入する

- むやみにサイト運営者に連絡しない

などが挙げられます。

万が一被害に遭った場合は、

- 総務省電気通信消費者相談センター

- 消費生活センター

- 警察

などに相談しましょう。

PoliPoliで公開されているIT関連の取り組み

誰でも政策に意見を届けることができる、政治プラットフォームサービス「PoliPoli」では、「Web3.0」を日本の成長戦略の柱にする政策について、以下のように公開されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|「Web3.0」を日本の成長戦略の柱に!

(1)「Web3.0」を日本の成長戦略の柱に!政策の政策提案者

| 議員名 | 平 将明 |

| 政党 | 衆議院議員・自由民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/CU6xgdz9r8x0M4IpSq2y/policies |

(2)「Web3.0」を日本の成長戦略の柱に!政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- Web3.0時代を見据えた国家戦略の策定・推進体制の構築

- ブロックチェーンエコシステムの健全な育成

- NFTビジネスの発展促進

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 担当大臣の設置

- ブロックチェーンエコノミーに適した税制改正

- NFTビジネスをめぐる法令や指針の整備

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

今回は情報セキュリティについて解説しました。スマートフォン1つで、いつでも買い物の注文から送金までできる時代になりました。

一方でサイバー犯罪も高度化しており、巻き込まれるリスクも高まっていると言えます。

むやみに個人情報を公開しない、セキュリティソフトを導入するなどの対策で安全にインターネットを利用しましょう。