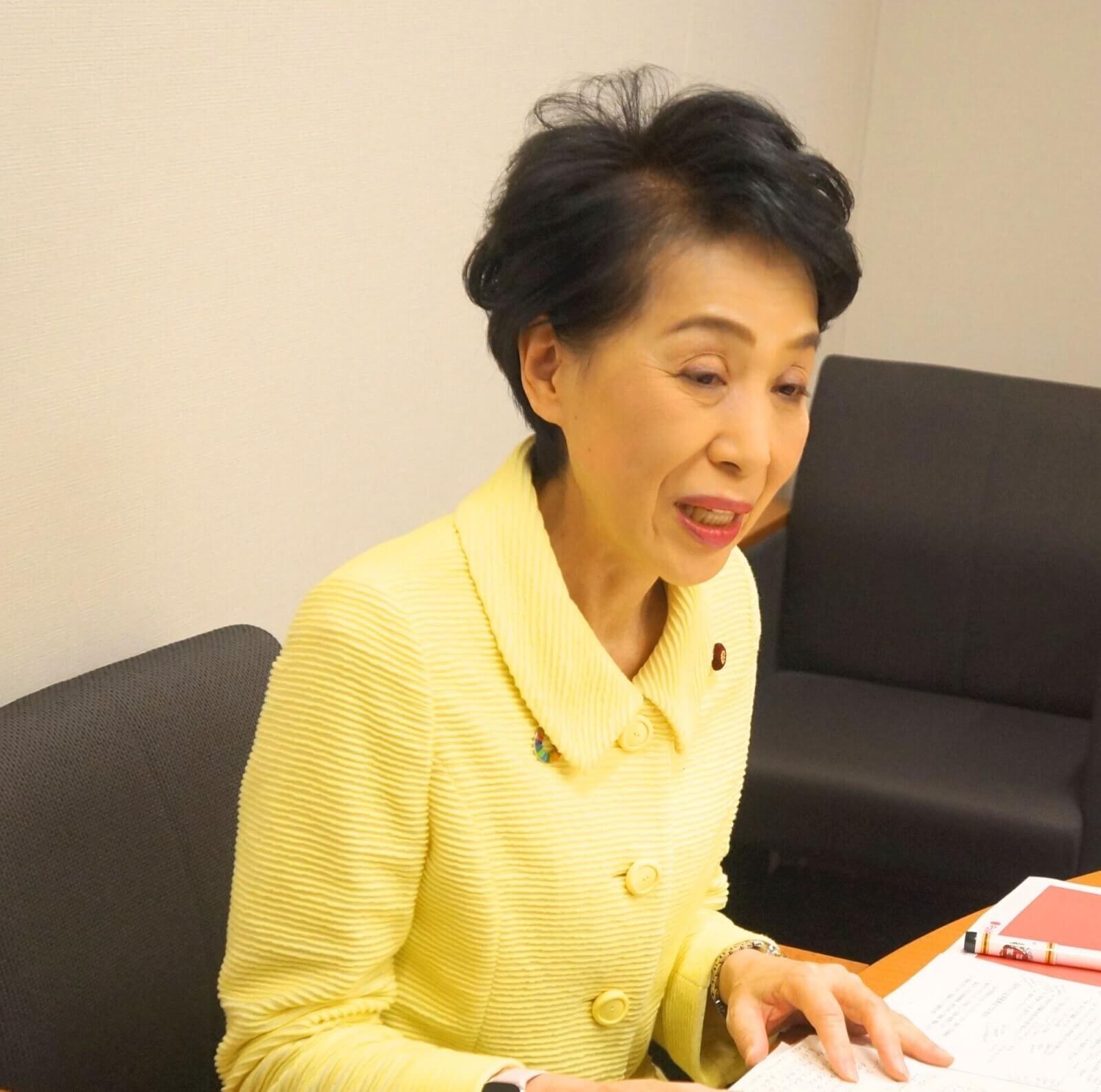

古屋範子 ふるや のりこ 議員

1956年埼玉県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。

2003年衆議院議員選挙初当選。現在7期目。厚生労働副大臣などを歴任。

公明党副代表、女性委員長。

2024年6月にまとまる予定の「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)を前に、改めてグローバルヘルス(国際的な視点から人類の健康、感染症予防、医療アクセス向上など幅広い課題に対処するための取組み)をめぐる議論が活発化しています。

政治ドットコムでは連載企画「なぜ、今グローバルヘルスなのか」と題し、グローバルヘルス政策に携わる政治家をはじめとするルールメイカーについて深掘りします。

今回は、公明党 国際保健推進委員会の委員長を務め、各国とのグローバルヘルス分野の関係構築において精力的に活動している古屋範子議員にワクチン政策や感染症対策に取り組む意義についてお伺いしました。

(取材日:2024年5月27日)

(聞き手・文責:株式会社PoliPoli 井出光)

(1)子どもの健康と女性活躍推進に取り組むべく政治の道に

ー古屋議員が政治を志したきっかけについて教えてください。

大学卒業後、20代のころは出版関係の仕事をしており、政治とはあまり縁がありませんでした。政治の道に進むきっかけになったのは、結婚や出産を機に地域活動に取り組み始めたことです。その中でも特に子どもたちのアレルギー疾患の問題に関心を持ち、注力してきました。子どものアレルギーの問題は親世代にとっても大きな問題だと考え、神奈川県下の14万人あまりの方々に、アレルギーに関するアンケート調査を行ったのです。当時、一般的にアレルギー疾患を持つのは3人に1人くらいとされていましたが、アンケート結果によると、2人に1人くらいへ増えつつあることがわかりました。国民の命と健康を守るためになにかできないかと考えていた時に、公明党から衆議院議員選挙の候補にどうかとお声がけいただいたんです。国民の命と健康、特に子どもたちの健康を守らなけらばならないと決意し、政治の道に進むことを決めました。

(2)命と健康を守るためにー予防接種体制の強化への取り組み

ー古屋議員はグローバルヘルスに熱心に取り組まれています。もともとはどのような問題意識を持っていたのでしょうか。

2003年の初当選後すぐに、日本の予防接種体制が世界からかなり遅れている現状を知り、保健分野に関心を持ちました。厚生労働省は様々な理由から、積極的な政策がとれなくなっている印象を持ちました。結局、当時の日本では小児肺炎球菌ワクチンやヒブワクチン、水ぼうそうワクチンは定期接種の対象ではありませんでした。ポリオワクチンは生ワクチンで、不活性化ワクチンへ転換もされていなかったのです。

そこで、国会で何度もワクチン接種体制の現状について質疑しました。医療従事者や当事者の方々と一緒に、厚生労働大臣への申し入れも行いました。特に印象に残っているお話は自分が感染症に罹患した影響でお子さんが亡くなった方のお話です。その方は、自分のような思いをする人を二度と出さないようにしたいとおっしゃった。その気持ちを受け止め、ワクチンで予防できる病を確実に予防できる体制を作ろうと活動してきました。

ー公明党では2022年に国際保健(グローバルヘルス)推進委員会を立ち上げ、古屋議員は委員長を務めています。委員会の注力ポイントを教えてください。

国際保健に取り組む国際機関への日本の貢献を高めていく活動を行っています。2000年に設立された「Gavi ワクチンアライアンス(以下、「Gavi」)」は、低所得国の予防接種率を向上させることにより、子どもたちの命と人々の健康を守ることを目的として、2000年にスイスで設立された官民連携パートナーシップです。日本もGaviへの支援国として共に行動してきました。私自身、2013年に横浜で開催された第5回アフリカ会議にパネリストとして出席する機会をいただき、Gaviのスタッフの方々とコミュニケーションを取って、その活動に関わってきました。2020年からのコロナ禍でも日本政府はGaviの中に設置された「COVAXファシリティ(新型コロナワクチンへの公平なアクセスを確保するための国際的な枠組み)」へいち早く参加を表明して、世界を主導して国際貢献をしてきました。

日本がGaviへの支援を開始した2011年時点では拠出額が非常に少なく、私も国会で取り上げ、政府へ働きかけて、拠出金の引き上げを推進してきました。開発途上国では、乳幼児健診も定着しておらず、子どもが病気になっても医療体制が整備されていないことが多くあります。5歳未満で命を失う子どもが5人に1人おり、そのうち30%はワクチンがあれば防げる病気が原因で亡くなっています。ワクチンは途上国の子どもたちにとって健康を守る唯一の手段であることもあり、途上国へのワクチン供与に日本は今後より協力しなければならないと考えています。

Gaviに加え、「世界エイズ・結核・マラリア対策基金(通称 「グローバルファンド」)」への支援拡充にも積極的に取り組んできました。現在でも世界では、エイズ・結核・マラリアの三大疾病で年間250万人以上の方が亡くなっています。コロナ禍をきっかけにコロナ対策は前進しましたが、新型コロナウイルス以外の感染症対策は相対的に手薄になった感があります。

今こそコロナ以外の感染症も国際社会の力を結集させて、財政支援をする必要があります。そこで、2024年からの3年間で三大感染症死亡者数を200万人に削減していくグローバルファンドの目標にコミットするため11億ドル拠出をしてほしいと政府に申し入れました。努力の甲斐もあり、2022年9月に開催された第7次の増資会合で日本政府から1億8000万ドルの拠出が確約されたことは大きな前進だったと思います。

ーグローバルヘルスを含む国際協力に拠出することについて、国内では理解が得づらいこともあります。どのように説明されますか。

日本の財政状況が厳しい中、景気回復も道なかばです。物価高も進む中で国民生活も厳しさを増しており、その中で国際協力のために拠出することに対する厳しいお声は確かにいただいています。ただ、やはり昨日アフリカで起きたことは今日の日本に影響があるんです。グローバル化が進んだ世の中で地球の裏側の感染症は日本に影響を与えます。

私は今、自分がいる場でできることは何かと考え、それに対する行動をすることが大切なことだと信じています。だからこそグローバルヘルスに取り組み国際保健に貢献することは日本に暮らす国民の健康や命を守ることに直結していることなんだと多くのみなさんにご理解いただけるよう、これからも説明を尽くしていきたいです。

ー国際貢献が日本企業の利益にもつながるとの視点からグローバルヘルスの分野に取り組む意義を強調する人もいます。このような方向性についてはどのようなお考えでしょうか。

これまでの医療体制では失われていたかもしれない命が救われることで、開発途上国の社会を支える人たちへと成長し、民生の安定と向上につながる側面はあると思います。グローバル経済の時代ですから、開発途上国の経済が安定することは日本経済にも当然よい影響を与えます。私自身は日本企業の利益を求めてグローバルヘルス分野で活動し始めたわけではありませんが、結果として世界の医療水準の向上は私たちの暮らしを改善させることにもつながります。

それと同時に、世界に対して日本の医薬品やワクチンそのものを社会に出していきたい気持ちは常に持っています。コロナ禍で感染症対策には脆弱な面も明らかになりました。特にワクチンの研究開発力が十分な水準にはなかったですね。この分野を民間企業に任せきりにしても十分な成果はでないでしょう。これからも国が全面的に支援する必要があります。医薬品の輸出はただ医薬品を航空機に載せれば終わりではありません。現地到着後も現地の人々に医薬品が行き渡るように様々なオペレーションを回す必要があります。医薬品の輸出をフックに日本企業が活躍できる余地がたくさん生まれるのです。

もちろん企業活動だけではなく、国際機関における日本人のプレゼンスを向上させることも日本が国際協力を推進しやすい環境を整える上で意義深いことです。拠出金のみならず、日本の人材を国際機関に送り出すための各種プロジェクトも積極的に推進していきたいです。国際社会で経験を積み、人脈を作り、日本国内に帰ってきてもらい、活躍する。日本の国際協力を推進する上ではそんな循環が必要だと思います。

(3)生活の現場から一歩ずつ若者と未来を作る

ー古屋議員が政治家として成し遂げたいことは何でしょうか。

ワクチンの接種体制をさらに推進していきたいです。今、まさに取り組んでいるのが帯状疱疹ワクチンの定期接種化です。帯状疱疹は50歳を機に急激に罹患率が上昇し、男女ともに70代でピークを迎えていく。成人で水ぼうそうで入院する人の約半数は帯状疱疹から感染し、発症する事実があり、帯状疱疹の定期接種化を実現できるように取り組んでいます。

また日本は世界で最も高齢化の進んだ国です。高齢化に伴う政策分野として私が特に注力してきたのは認知症にまつわる政策です。私もこの10年、認知症の政策に取り組み、昨年ようやく認知症基本法を成立させることができました。認知症になっても尊厳を保ち、希望を持って安心して暮らせる共生社会を作りたい。これが私の目標でもあり、認知症基本法の理念です。課題先進国でもある日本は、認知症をはじめとする非感染症分野での取り組みから得られた知見や政策を世界に発信する責務もありますね。また日本の国民皆保険制度は世界に冠たる制度です。全ての人が適切な予防、治療、リハビリ等の保健医療サービスを、支払い可能な費用で受けられる、UHC(ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ)を実現していくことが日本の使命だと思っています。

ー最後に読者へのメッセージをお願いします。

それぞれの地域で暮らすお一人お一人の声を聞いて、政策を作り上げていく。この姿勢を大切に政治家として行動してきました。これからも特に若い世代からの「自分たちはこんな社会で生きていきたい」という声を尊重し、さらにその声が政治や社会に反映されるような努力を続けていきたいと思います。