少年法とは、20歳未満の非行少年に適用される法律です。

日本で事件を起こした人は、法律で裁かれますが、少年に対しては特別な措置が行われます。

また、2022年4月からは「改正少年法」が施行され、18歳と19歳の非行少年を「特定少年」とし、「少年」と「成人」とは異なる対応をすることになりました。

今回は以下についてご紹介します。

- 少年法とは

- 少年事件の扱いについて

- 改正少年法について

本記事がお役に立てば幸いです。

1、少年法とは

少年法とは、非行少年に対して性格や環境の調整を行う、特別な刑事司法に関する法律のことです。

精神的・身体的に未発達の少年と大人では、同じ行為でも重大性が異なる場合もあるため、罰も場合により変えるべきという考えに基づきます。

そのため、通常であれば刑法や刑事訴訟法によって刑事裁判を行うところを、「少年法」という特別な法律を優先して適用することにしています。

具体的には、成人が公開の刑事裁判で裁かれる一方、少年は非公開の家庭裁判所で少年審判によって裁かれる、という違いがあるのです。

成人に対しては、罰によって再発を防ぎ、更生させることを目指しています。

一方少年に対しては、罰を与えるだけではなく「教育的機会を設けること」を通して、再発の防止を図るのです。

ここからは、以下について解説していきます。

- 少年法の成立背景

- 少年法の対象範囲

(1)少年法の成立背景

現在では非行少年に対して、少年法が適用されていますが、かつては少年も成人と同じ刑罰を受けていました。

少年に対して現在のような特別な法律が適用されるようになったのは、産業革命の時代からです。

都市部への人口集中が加速し、貧困問題が多発。

非行や犯罪に走る子どもたちが急増し、少年の犯罪への社会的な対処が必要になりました。

そこで国は非行少年への適切な対処には、成人と同様に単に罰するのではなく、親のように少年と向き合い、手をかけて更生させる必要があると考えたのです。

こうして大正時代、日本で最初の少年法が成立しました。

そして戦後のGHQによる大幅な改正及び、その他の度重なる改正によって、現行の少年法ができあがったのです。

(2)少年法の対象範囲

少年法の対象範囲は、14歳以上20歳未満の少年です。

ここでの少年とは、20歳未満の者を指しており、性別は関係ありません。

殺人などの重大事件を起こしている場合は、少年法の対象範囲を越えて、特別な対応がとられる場合はあります。

成人と同様の刑事裁判として、手続きが進められたりするのです。

また14歳未満の場合は、家庭裁判所での審判には進まず、基本的には児童相談所に送られます。

こちらも重大事件の場合には、14歳以上と同様に、家庭裁判所へ送られることがあります。

参考:検察庁

2、少年事件の扱いについて

家庭裁判所が少年事件として取り扱うのは、以下に当てはまる20歳未満の非行少年による事件です。

- 犯罪少年:14歳以上で犯罪を犯した者

- 触法少年:14歳未満で犯罪となりうる行為を犯した者

- ぐ犯少年:犯罪を犯したわけではないが、本人の性格や環境を考慮すると、将来犯罪を犯す危険があると判断される者

通常の少年事件であれば、家庭裁判所での審判に基づき、

- 都道府県知事または児童相談所長送致(18歳未満に限る)

- 保護処分(保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致など)

という手続きが取られます。

ただ重大事件の場合は成人と同様に、検察官による起訴、そして刑事裁判、という流れになります。

参考:検察庁

3、改正少年法について

少年法の対象範囲は時代とともに変わっています。

もともと「16歳以上20歳未満」だった対象範囲が、2012年に「14歳以上20歳未満」となり、2022年4月からは、18歳と19歳の非行少年を「特定少年」とし、「少年」と「成人」とは異なる対応をすることになりました。

(1)改正少年法の議論のきっかけ

議論のきっかけは、2015年6月に選挙権年齢を20歳から18歳に引き下げる「公職選挙法の改正」があったからです。

この改正とともに、少年法も「14歳以上20歳未満」を「14歳以上18歳未満」へと変更し、対象範囲を狭めるべきではないかという意見が集まりました。

この改正では「民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」とされ、少年法についても見直す必要性が生まれたのです。

一方で適用年齢引き下げに反対する意見もあり、以下の団体は反対する旨を述べていました。

- 日本弁護士連合会

- 全国52の弁護士会

- 8つの弁護士会連合会

参考:弁護士連合会

(2)改正少年法について

2021年5月21日に少年法の一部を改正する法律が成立し、2022年4月1日から18歳と19歳については「特定少年」とし、一部違った扱いをすることが決まりました。

少年法では、殺人などの重大事件の場合は、成人と同じ刑事裁判を受けることになっています。この対応を「逆送」といいます。

今までの逆送は「16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」という条件でした。しかし改正少年法が施行され、18・19歳に関しては「18歳以上の少年のとき犯した死刑,無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件」という条件も追加されることになりました。

具体的には、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪、組織的詐欺罪などが新たに原則逆送対象事件となります。

また、少年法では犯人の実名・写真の報道が禁止されていましたが、18・19歳に関しては起訴された場合のみ実名報道が解禁されることとなりました。

今回の改正で18・19歳は、ほぼ成人と同じように扱われるようになり、事実上の厳罰化と言えます。今後も時代に合わせた対応が求められるでしょう。

参考:法務省

PoliPoliで公開されている子供関連の取り組み

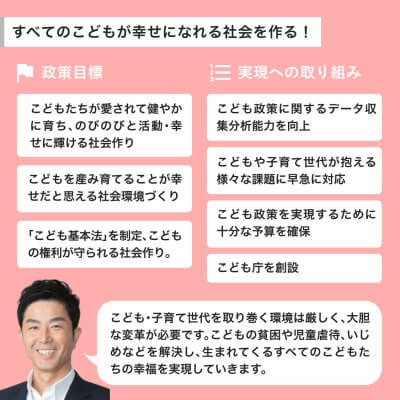

誰でも政策に意見を届けることができる、政治プラットフォームサービス「PoliPoli」では、すべてのこどもが幸せになれる社会を作る政策について、以下のように公開されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|すべてのこどもが幸せになれる社会を作る!

(1)すべてのこどもが幸せになれる社会を作る政策の政策提案者

| 議員名 | 牧原 秀樹 |

| 政党 | 衆議院議員・自由民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/3Or29mOLgoahAWUnTTg9/policies |

(2)すべてのこどもが幸せになれる社会を作る政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- こどもたちが愛されて健やかに育ち、のびのびと活動・幸せに輝ける社会作り

- こどもを産み育てることが幸せだと思える社会環境づくり

- 「こども基本法」を制定、こどもの権利が守られる社会作り。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- こども政策に関するデータ収集分析能力を向上

- こどもや子育て世代が抱える様々な課題に早急に対応

- こども政策を実現するために十分な予算を確保

- こども庁を創設

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

少年法に関するQ&A

Q1.少年法とはどんな法律?

少年法とは、20歳未満の非行少年に適用される法律です。日本で事件を起こした人は、法律で裁かれますが、少年に対しては特別な措置が行われます。また、18、19歳の非行少年は「特定少年」として扱われ、別の扱いを受けます。

Q2.少年事件として扱われるのはどのような事件?

家庭裁判所が少年事件として取り扱うのは、20歳未満の非行少年による事件です。

Q3.少年法の対象年齢の範囲は?

2023年現在では「20歳未満」です。過去には「16歳以上20歳未満」だった時期もあります。また、18、19歳の非行少年は「特定少年」として扱われ、別の扱いを受けます。

まとめ

今回は少年法について詳しくご紹介しました。

少年法の概要に加えて、成立の範囲や少年事件、少年法改正についてもおわかりいただけたのではないでしょうか。

本記事が少しでもあなたのお役に立てば幸いです。