日本は、国土が狭い割に周囲がすべて海に囲まれているため、海洋の影響を受けやすい傾向があります。

そのため海洋汚染による被害は、海外の国より深刻になりかねません。海は今どれくらい汚れていて、どのような対策が取られているのでしょうか。

今回の記事では、以下についてわかりやすく解説します。

- 海洋汚染とは

- 海洋汚染の原因

- 海洋汚染による人への悪影響

- 日本の取り組みと海洋汚染防止法の概要(環境省、気象庁、海上保安庁、防衛省)

- 海外の海洋汚染対策

本記事がお役に立てば幸いです。

1、海洋汚染とは

海水浴場に沖から流されてきたプラスチック廃棄物があると、「海が汚れている」と感じるのではないでしょうか。

また、サンゴ礁の「死の一歩手前」とされる「白化」は、海水に淡水が混ざったり、土砂が流入したりすることで起こります。

これらは影響が目に見える海洋汚染といえます。

その一方で調べてみなければ分からない海洋汚染もあります。

それは、有害化学物質による海の汚染です。

例えば、農薬やシロアリ駆除に使われる成分が、海から検出されることがあります。

また、猛毒ダイオキシンが検出されることもあります。

これらは大規模な海洋調査を行わないと見つけることができません。

2、海洋汚染の原因

海は、ゴミや生活排水を捨てたり、原油や化学物質が流出したりすることで汚染されます。

国立環境研究所によると、有害化学物質による海洋汚染のルートは3つあります。

(1)河川

1つめのルートは河川です。

工場や家庭からの排水や、農地からの農薬は、まずは河川に流されます。

すべての川は海につながっているので、それらはいつか必ず海に届いてしまいます。

(2)大気

2つめのルートは大気です。

農薬などに含まれる成分の中には、軽いために空気中に浮遊するものがあります。

それが風によって海まで流され、海水に溶け込んでしまいます。

(3)船舶

3つめのルートは、航行中の船舶からのものです。

船底に塗られている塗料が溶けたりはがれたりするほか、洗浄したときに出る排水が海に捨てられることで汚染されます。

参考:国立環境研究所「研究者に聞く!!環境儀No.23」(2023年9月7日最終閲覧)

3、海洋汚染による人への悪影響

海洋汚染による人への悪影響を考えるとき、決して忘れてはならないのが水俣病です。

これは熊本県水俣市の新日本窒素肥料(株)(後のチッソ(株))と新潟県鹿瀬町(現阿賀町)の昭和電工(株)が、水銀を含む廃水を排出したことにより発生した一連の健康被害を指します。

水銀はまず、魚を汚染しました。

その魚を食べた人の体内に水銀が蓄積していきました。

体内に取り込まれた水銀は、肝臓、腎臓、脳にたまっていきます。

蓄積された水銀が一定量を超えると

- 感覚障害

- 小脳失調

- 視野障害

- 聴覚障害

を引き起こします。

妊婦が水銀を取り込んでしまうと、生まれてくる子供が脳性麻痺や知能障害といった重い病気を負うことになります。

参考:環境省「水俣病の教訓と日本の水銀対策」(2023年9月7日)

4、日本の取り組みと海洋汚染防止法の概要

日本が行っている海洋汚染対策を解説します。

また、海洋汚染防止法の概要も紹介します。

(1)環境省、気象庁、海上保安庁の3つの省庁の取り組み

環境省

環境省は、海洋ごみ対策を行っており、海洋プラスチックの調査も行っています。

海には、漁具、ポリタンク、洗剤容器といった大型のプラスチックの他に、5ミリ以下のマイクロプラスチックも大量に漂流しています。

マイクロプラスチックは、海洋生態系への影響が懸念されており、近年世界的な課題となっています。

環境省では、海洋ごみの回収・処理や発生抑制対策の推進、海洋プラスチックごみの削減に向けた「プラスチック・スマート」キャンペーンなどに取り組んでいます。

環境省の海洋環境モニタリング調査については、後述します。

参考:環境省「令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」

気象庁

気象庁は、日本近海および北西太平洋の海洋バックグランド汚染観測として、海上を浮遊するプラスチックや油、タールボール(重油が固まりボール状となったもの)の調査や観測を行っています。

浮遊汚染物質を発見したら、

- 日時

- 位置

- 種類

- 形状

- 大きさ

- 個数

を記録します。

集めたデータは、航走100kmあたりの数に換算して整理しています。

気象庁によると、日本の東方やハワイ諸島から北米大陸にかけての海域には浮遊汚染物質が集中しやすいことがわかっています。

参考:気象庁「海洋汚染の知識」(2023年9月7日最終閲覧)

海上保安庁

海上保安庁は、いわゆる「海の警察」とも呼ばれ、漁業関係者や一般市民を対象に不法投棄防止の呼びかけや指導を行ったり、船舶による油流出防止のための指導や啓発活動を行ったりしています。

海上保安庁の「海洋汚染の現状」によると、2022年の1年間の汚染確認件数は468件で、近年400件を超えて高止まりしています。

この3省庁以外にも、国土交通省は海運や船舶への規制の観点から、海洋汚染を監視しています。

国の機関では、国立環境研究所が、国内フェリーを使って海中の有害化学物質をとらえる調査を長年行っています。

参考:「商船(篤志観測船)を用いた有機汚染物質による地球規模海洋汚染観測」の概要

(2)環境省の海洋環境モニタリング調査

環境省は8年かけて日本周辺海域を一巡する「海洋環境モニタリング調査」を行っています。

底質(水底の表層の土壌の様子)と海洋生物を調査することで、海洋環境を把握する狙いがあります。

2017年度は、房総沖と伊豆沖で、廃棄物の海洋投入処分汚染をモニタリングしました。

その結果、水質調査と生物群集調査では、投入処分による影響は見られませんでした。

底質調査で投入処分の影響が見られましたが、環境基準を下回るものであり「問題なし」のレベルでした。

参考:環境省「海洋環境モニタリング」(2023年9月7日最終閲覧)

(3)海洋汚染防止法の概要

海洋汚染防止法(正式名称、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)は、海洋汚染につながる行為を直接的に規制する内容になっています。

同法が規制する項目は以下のとおりです。

- 船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること

- 船舶から海洋に有害水バラストを排出すること

- 海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること

- 船舶から大気中に排出ガスを放出すること

- 船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却すること

この法律に違反すると、10年以下の懲役などが科されます。

参考:海洋汚染防止法

5、海外の海洋汚染対策

海外の海洋汚染対策として、インドネシアとパラオの事例を紹介します。

(1)インドネシア

インドネシアのEvowareという会社が、海藻を材料にした代替プラスチック「Seaweed-Based Packaging」を開発しました。

これを包装紙にすれば、海洋投棄されても、海藻が海に戻るだけなので、汚染する心配はありません。

しかもこの代替プラスチックは食べることができます。

「Seaweed-Based Packaging」は熱湯をかけると溶けるので、カップラーメンの調味料の包装紙に使えば、包装紙と麺の両方に熱湯をかけて食べる事が可能です。

インドネシアのバリ島の会社も、キャッサバという芋を原料にした代替プラスチックを開発しました。

キャッサバはタピオカの原料として知られています。

キャッサバに含まれるデンプンを粒状にして、それを熱で薄く延ばして袋をつくります。

これでレジ袋をつくれば、海洋投棄されても溶けて自然に還ります。

ただ、キャッサバ・レジ袋の価格は1枚5円ほどで、プラスチック製レジ袋の5倍になります。

さらに水に弱く、水気のある製品をキャッサバ・レジ袋に入れると短時間で溶けてしまう性質があり、まだ改良の余地がありそうです。

また、インドネシアは中国と並び、プラスチック類の海洋投棄が多い国とされています。

しかしインドネシアと中国が大量のプラスチックゴミを排出していることは、両国だけのせいと言い切れない面があります。

例えば日本は、世界第3位の廃プラスチック輸出国で、2017年の輸出量は143万トンに達しています。

その最大の受け入れ国は中国でしたが、中国は2017年末に廃プラスチックの輸入を禁止しました。

そして日本の廃プラスチックは今も、東南アジアや台湾などが受け入れています。

先進国にとって廃プラスチックはゴミですが、それ以外の国ではリサイクル資源になっているのです。

それでも中国が禁輸に踏み切ったのは、廃プラスチックによる海洋汚染が深刻化してきたからです。

日本を含む先進国は、自国内で廃プラスチックを再利用したり、プラスチックゴミの排出量を減らしたりする取り組みが必要になるでしょう。

参考:日本貿易振興機構(JETRO)「2019年の日本の廃プラ輸出量は90万トン、100万トン割れは2004年以来」(2023年9月7日最終閲覧)

(2)パラオ

パラオ共和国は、フィリピンやインドネシアの隣国であり、太平洋の美しい島々で構成されています。

パラオ政府は、同国を訪れる外国人観光客たちに「パラオ誓約」に署名するよう求めています。

これは、世界初となる環境保護を目的に「入国・国民法」で定められました。

パラオの次世代と将来のパラオ人のために、パラオの島々の生態系を乱さないことを誓う内容になっています。

パラオ誓約の全文と、その日本語訳は以下のとおりです。

|

|

引用:在日パラオ大使館「パラオ・プレッジ(誓約)導入について」(2023年9月7日最終閲覧)

そしてパラオの観光客には、具体的に以下の事が禁止、推奨されています。

- 海洋生物を採取しない

- 地元のビジネスやコミュニティを支援する

- 魚やサメにエサをやらない

- 海で泳ぐときは、足につけるフィンでサンゴを傷つけないようにする

- サンゴに触ったり傷つけたりしない

- 地元の人たちが守っているマナーを真似る

- 庭の果物や花を採らない

- 地元の文化や地元の人たちについて学ぶ

- 野生の生物に触ったり、それらを追ったりしない

- ゴミを捨てない

- 禁煙地域で喫煙しない

PoliPoliで公開されている環境関連の取り組み

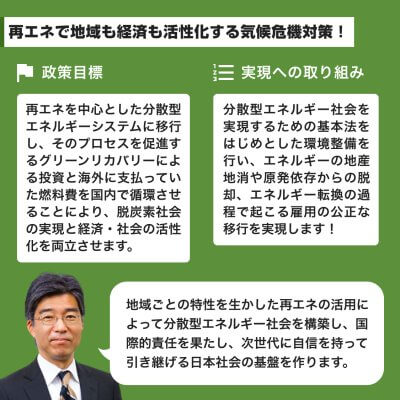

誰でも政策に意見を届けることができる、政策共創プラットフォーム『PoliPoli』では、再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策について、以下のような政策が掲載されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|再エネで地域も経済も活性化する気候危機対策!

(1)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策提案者

| 議員名 | 田嶋 要 |

| 政党 | 衆議院議員・立憲民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/JskZ6HJLEgwWJZkKTVZN/policies |

(2)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 再エネを中心とした分散型エネルギーシステムに移行し、そのプロセスを促進するグリーンリカバリーによる投資と海外に支払っていた燃料費を国内で循環させることにより、脱炭素社会の実現と経済・社会の活性化を両立させます。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 分散型エネルギー社会を実現するための基本法をはじめとした環境整備を行い、エネルギーの地産地消や原発依存からの脱却、エネルギー転換の過程で起こる雇用の公正な移行を実現します!

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

海に直接ゴミを捨てている方は少ないかもしれません。

しかし直接海を汚していない人でも、間接的に海を汚染している可能性はあります。

海に囲まれ生活している日本では特に海を綺麗に保つ努力が必要です。