ユニバーサルデザインとは、年齢や障害、性別などに関係なく、多くの人が利用しやすいサービスや製品などのデザインのことを指します。

多様な人々が共に生きる現代社会における、重要な考え方の1つとして、近年ユニバーサルデザインに力を入れる自治体や企業が増えています。

今回の記事では、以下についてわかりやすく解説します。

- ユニバーサルデザインとは

- ユニバーサルデザインの導入が進む背景

- ユニバーサルデザインとバリアフリーの違い

- 日常にあるユニバーサルデザインの具体例

本記事がお役に立てば幸いです。

1、ユニバーサルデザインとは

総務省では、ユニバーサルデザインとは、「みんなにとって使い勝手のいいモノや社会環境をデザインするという考え方」としています。

具体的には、

- 障害や年齢

- 性別や人種

- 文化

などに左右されることなく、たくさんの人が簡単に使えることを基本コンセプトとした製品やサービスなどの設計です。

たとえば、電子レンジの「使用中に開けると止まる」というシステムもユニバーサルデザインの1つになります。

(1)ユニバーサルデザインの7つの原則

ユニバーサルデザインの基本的な考え方は、1980年代にアメリカの州立大学で建築のデザインなどを研究していた、ロナルド・メイス教授によって確立されました。

現在では、「たくさんの人が使いやすい製品や空間を設計する」という考え方をより浸透させるため、以下の7原則がまとめられています。

- 誰もが同じように使えること

- 使い方を柔軟に選べること

- 使い方がかんたんであること

- 必要な情報がすぐに得られること

- ちょっとしたミスが重大な危険につながらないこと

- 肉体的な負担があまりないこと

- 利用しやすいスペースが十分に確保されていること

たとえば、自動ドアはその代表的な例の1つです。

小さな子供からお年寄り、車椅子に乗る人など多くの人が、特別難しい操作が無くても利用できるデザインとなっています。

また、シャンプーとリンスのボトルには、視覚障害のある方でも利用しやすいよう、触って判別できる凹凸がデザインされているものもあります。

このように、能力に左右されることなく、よりたくさんの人が快適な生活を過ごせるよう社会環境を整えることが、ユニバーサルデザインの考え方になります。

参考:障害者基本計画|内閣府

参考:バリアフリーとユニバーサルデザイン|内閣府

参考:ユニバーサルデザインの7原則|香川県

2、ユニバーサルデザイン導入が進む背景

ユニバーサルデザインの導入が推進される背景には、超高齢化社会への進行が大きく関係しています。

日本は以下によって、世界有数の長寿大国となりました。

- 医療技術の進歩

- 国民の健康意識の向上

こうして65歳以上の高齢者人口が年々増加傾向にある中、少子化も進行しており、15~64歳の人口は減少傾向にあります。

2023年4月時点の、総務省統計局の調査によると、日本の総人口は約1億2447万人となっています。

また65歳以上の高齢者は、約3622万5千人となり、過去最高を更新しました。一般的に、高齢化率が21%を超えた社会を「超高齢化社会」と言います。

上記の人口の数字から計算すると、65歳以上の割合は、約29.1%にも上り、日本はまさしく「超高齢化社会」であるといえるでしょう。

少子化による労働力人口の減少も発生しており、将来的には高齢者などを含めた、より多くの国民が社会の担い手となることが期待されています。

こうした現状から、すべての人が快適に利用できるユニバーサルデザインへの関心が高まっているのです。

参考:総務省統計局

3、ユニバーサルデザインとバリアフリーの違い

ユニバーサルデザインと似た意味に「バリアフリー」という言葉があります。

「バリアフリー」とは、特定の人(お年寄りや障害者など)が社会生活を快適に過ごせるよう、社会に存在する既存の「バリア(=障壁)」を取り除くという考え方です。

元々は

- 第二次世界大戦によって負傷した人

- 事故などで障害を負った人

の就労問題を支援するため、アメリカで広まりました。

バリアフリーの一例としては、階段しかなかった玄関に

- 段差を解消するためのスロープ

- 歩行を補助する手すり

を設置するといった取り組みなどです。

日本では高齢化が進んでいるという状況もあり、積極的なバリアフリー化が行われています。

一方、「ユニバーサルデザイン」とは、「すべての人」を対象に利用のしやすさを考慮した設計手法のことです。日本では1980年代から、ユニバーサルデザインの思想が普及し始めました。 つまり、「みんな」が快適な生活を送れるよう「最初から」バリアのない設計をするというのが「ユニバーサルデザイン」です。

対して、「特定の人」が快適に生活できるよう「後から」バリアを取り除く、という考え方が「バリアフリー」なのです。どちらも人々が暮らしやすい社会の実現を目的としています。

バリアフリーについて詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。

バリアフリーとは?目的・具体例・ユニバーサルデザインとの違いを解説

4、日常にあるユニバーサルデザインの具体例

ユニバーサルデザインを取り入れた環境づくりは、私たちの身の回りでも見かけることができます。

最後に、駅や公共機関、施設などで見られる以下のユニバーサルデザインについて、紹介します。

- ノンステップバス

- ゆとりある改札

- センサー付き蛇口

(1)ノンステップバス

ノンステップバスとは、誰でも安全安心に乗り降りができるよう、出入り口の段差をなくした「人にやさしい」バスを指します。

高齢者や障害を抱える人だけでなく、子供の乗り降りの負担も軽減します。

2000年に施行されたバリアフリー法に基づきデザインされたもので、車内には以下が設けられています。

- 車椅子スペース

- 手すり

- 優先席

2019年度末のノンステップバス導入率は61.1%となっており、2018前と比べ約2.3ポイントアップしました。

ただし、東京などの大都市と比べると、地方でのノンステップバスの導入は、なかなか進んでいない状況にあり、早急な対応が求められています。

(2)ゆとりある改札

ゆとりある改札とは、一般の利用者だけでなく、

- 大きな荷物を持った方

- 車いす利用者

- 子供連れの方

- 盲導犬を連れている方

など、どんな人でも使いやすく設計された、幅の広い自動改札口です。

(3)センサー付き蛇口

センサー付き蛇口とは、手をかざすことでセンサーが反応し、自動で水が出る蛇口です。

握力の弱い人や障害を抱えた人にとって、優しいユニバーサルデザインの1つです。

PoliPoliで公開されているバリアフリー関連の取り組み

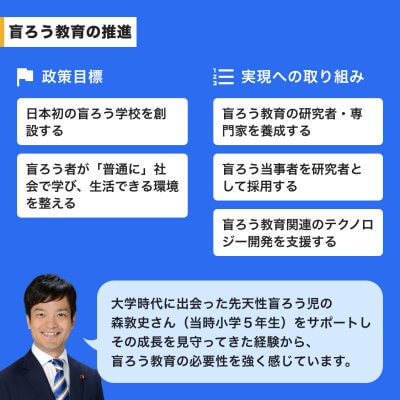

誰でも政策に意見を届けることができる、政治プラットフォームサービス「PoliPoli」では、盲ろう教育の推進政策について、以下のように公開されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|盲ろう教育の推進

(1)盲ろう教育の推進の政策提案者

| 議員名 | 宮路 拓馬 |

| 政党 | 衆議院議員・自由民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/MwGUl8twsAXpQiKLhSVs/policies |

(2)盲ろう教育の推進の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 日本初の盲ろう学校を創設する

- 盲ろう者が「普通に」社会で学び、生活できる環境を整える

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 盲ろう教育の研究者・専門家を養成する

- 盲ろう当事者を研究者として採用する

- 盲ろう教育関連のテクノロジー開発を支援する

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

今回は、ユニバーサルデザインについて解説しました。

多くの人の「使いやすさ」と「生活しやすさ」を追求するユニバーサルデザインは、モノだけでなく教育や情報、サービスなどあらゆる分野で活用することが可能です。

ユニバーサルデザインの視点から、既存のシステムを見直すことで、新たなニーズを生み出すことができるかもしれません。