育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)は、労働者が育児や介護を行いながら仕事との両立を図れるように支援することを目的とした日本の法律です。

育児・介護休業法は2024年に改正され、子の看護休暇の拡充、残業免除の対象拡大、育児のためのテレワーク導入の努力義務化、育児休業取得状況の公表義務拡大など、育児・介護と仕事の両立をより支援するための取り組みが導入されました。

本記事では、育児・介護休業法の概要、2024年の改正内容などについて解説します。

育児・介護休業法の概要ーどんな制度を定めているのか

育児・介護休業法は、労働者が育児や介護を行いながら仕事との両立を図れるように支援することを目的とした法律です。

この法律では、育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇が制度として定められています。また、労働者が育児・介護と仕事の両立をしやすいよう事業主が講ずるべき措置などを定めています。

それぞれの制度の概要は、以下のとおりです。

- 育児休業

育児休業は、原則として1歳未満の子を養育する労働者が取得できる休業です。一定の条件を満たす場合(保育所に入れないなど)は、最長で子が2歳になるまで育児休業を延長できます。 - 介護休業

介護休業は、要介護状態にある家族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護する労働者が取得できる休業です。対象家族1人につき、通算93日まで取得することができ、1人の対象家族につき3回まで分割して取得することができます - 子の看護等休暇

子の看護等休暇とは、小学校3年生までの子を養育する労働者が、子の病気やけがの看護、または予防接種や健康診断のために取得できる休暇のことです。2025年4月から、名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更され、取得対象となる子の年齢や取得理由が拡充されました。

子が1人の場合、1年度につき5日まで、子が2人以上の場合、1年度につき10日まで取得することができます。 - 介護休暇

介護休暇は、要介護状態にある家族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護する労働者が取得できる休暇のことです。

要介護状態の家族が1人の場合、1年度につき5日まで、要介護状態の家族が2人以上の場合、1年度につき10日まで取得することができます。

事業主は、労働者からの育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇の申し出を原則として拒否できません。また、育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇を取得したことを理由とする不利益な取り扱い(解雇、降格など)は育児・介護休業法で禁止されています。

育児・介護休業法が制定された背景とは?

育児・介護休業法が制定された背景には、主に以下の社会的な変化と課題がありました。

- 女性の就業率向上と、仕事と育児の両立の困難さ

高度経済成長期以降、女性の就業率は向上しました。しかし、育児との両立支援が十分でなかったため、出産や育児を機に離職する女性が多く存在しました。仕事と育児の両立を希望する女性の声が高まり、そのための法整備が求められました。 - 少子化の進行と労働力不足への懸念

1970年代以降、日本の出生率は低下傾向にあり、少子化が深刻な社会問題となっています。仕事と育児の両立が困難な状況が、女性が出産をためらう一因と考えられ、少子化対策として育児支援の必要性が認識されました。将来的な労働力不足への懸念から、育児中の女性が働き続けられる環境整備が重要視されました。 - 高齢化の進展と介護ニーズの増大

日本は世界で最も高齢化が進んでおり、要介護者も大幅に増加しています。介護を理由とした離職も社会的な問題となりつつあり、介護休業制度の創設が求められました。 - 核家族化による、育児・介護負担の増大

核家族化が進み、親族からの育児や介護のサポートが得られにくい家庭が増加しました。育児や介護の負担が重く、仕事との両立が困難となる課題が生じました。

このような背景のもと、労働者が育児や介護を行いながらも仕事を続けられるよう、1991年に育児休業法が制定されました。その後、介護需要の高まりに合わせて、1995年には介護休業制度が盛り込まれ、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」として現在に至っています。

法律の改正で何が変わったのか?ー2025年4月からの変化

育児・介護休業法は、2024年5月に改正されました。改正の背景には、男性の育児休業取得率が女性と比べ低いこと、また高齢化の進展とともに、家族の介護をしながら就業する労働者の数が大幅に増加していることがあります。

このため、「男女ともに希望に応じた仕事と育児の両立を可能とする」、「『共働き・共育て』の第一歩としての男性の育児休業取得を促進する」、「介護離職防止のための取組を進める」ことを目的に、育児・介護休業法を改正しました。

以下では、具体的に改正された内容を解説します。

なお、改正された内容については、2025年4月1日に施行される部分と、2025年10月1日に施行される部分があります。

【2025年4月1日施行】

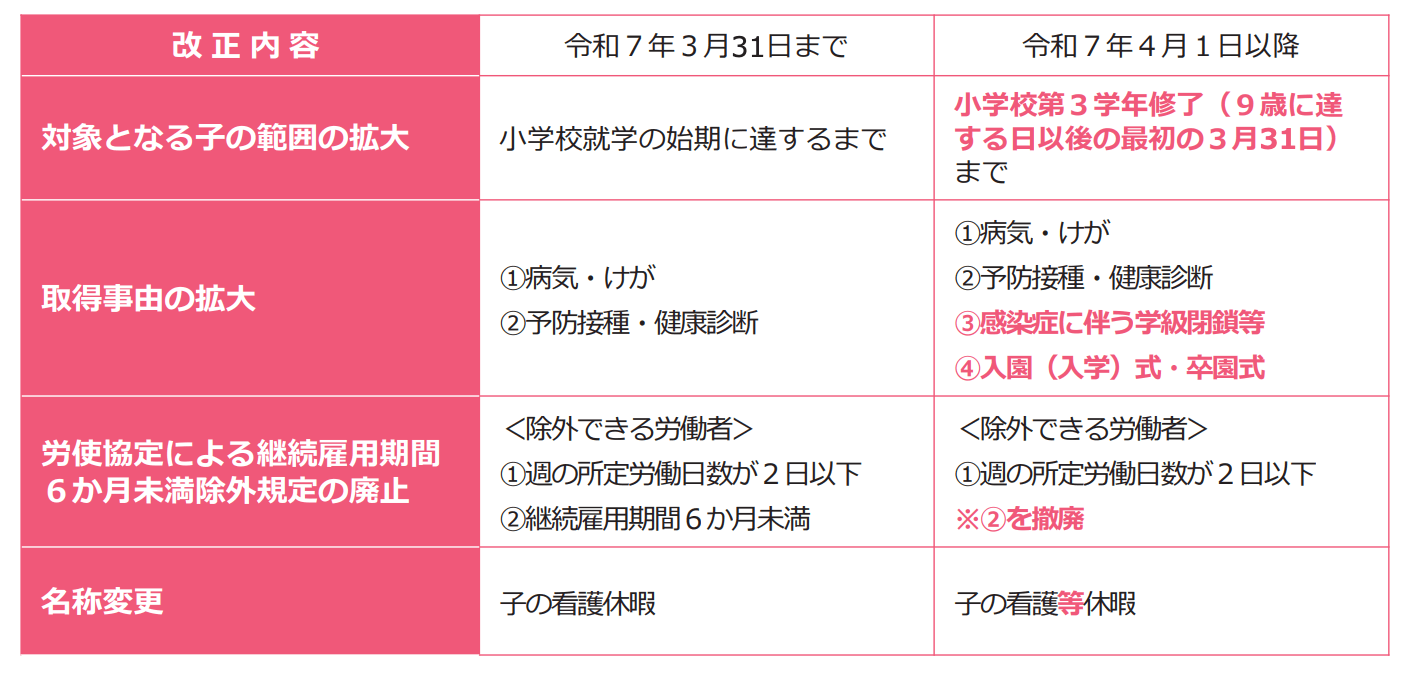

- 子の看護休暇の見直し

小学校3年生までの子を養育する労働者が申し出たときは、事業主は、1年間に5日間(子が2人以上の場合は10日間)の子の看護等休暇を与えなければなりません。また、取得理由に、負傷、疾病、予防接種、健康診断のほか、新たに感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式、卒園式が追加されました。 (出典:厚生労働省, 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説, <https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf>, 2025年4月8日閲覧)

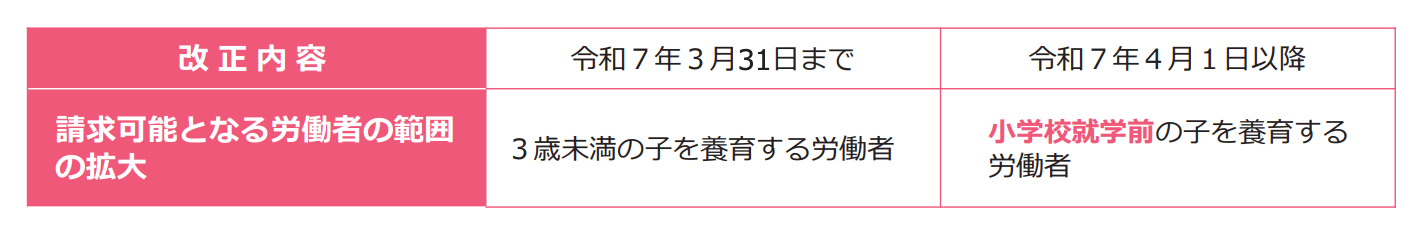

(出典:厚生労働省, 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説, <https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf>, 2025年4月8日閲覧) - 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

事業主は、小学校就学前の子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはできません。 (出典:厚生労働省, 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説, <https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf>, 2025年4月8日閲覧)

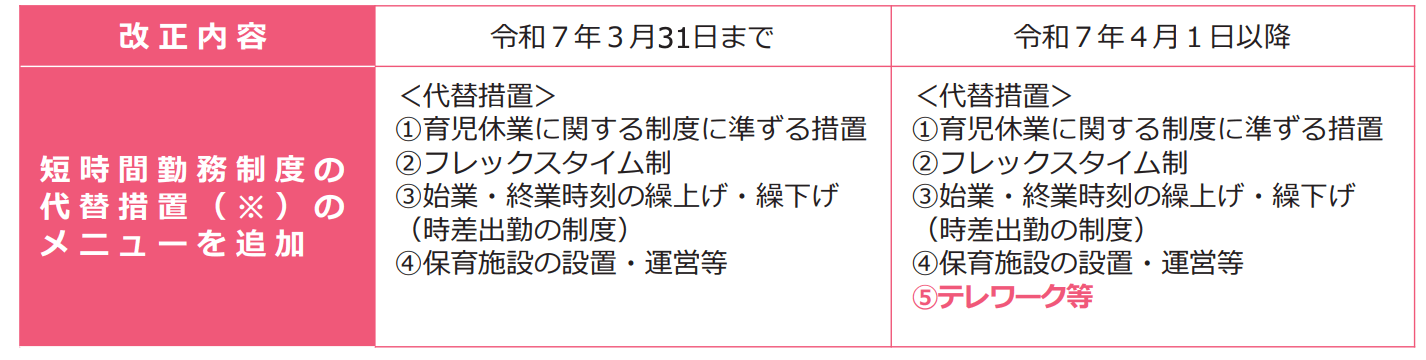

(出典:厚生労働省, 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説, <https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf>, 2025年4月8日閲覧) - 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク等を追加

3歳に満たない子を養育する労働者を対象とする短時間勤務制度については、一定の条件を満たすことを前提に、労使協定で対象外とすることができます。この場合、対象外とする労働者に対しては、別途代替措置を講じる必要がありますが、この代替措置の選択肢の1つにテレワークが追加されました。 (出典:厚生労働省, 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説, <https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf>, 2025年4月8日閲覧)

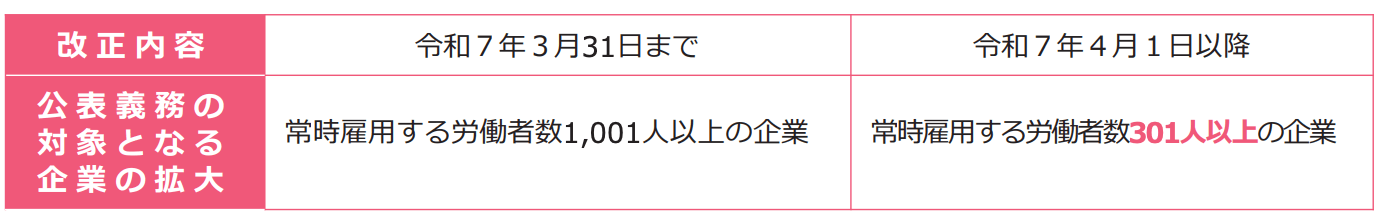

(出典:厚生労働省, 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説, <https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf>, 2025年4月8日閲覧) - 育児休業等の取得状況の公表義務適用拡大

常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、毎年1回、男性の育児休業等の取得状況を公表しなければなりません。 (出典:厚生労働省, 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説, <https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf>, 2025年4月8日閲覧)

(出典:厚生労働省, 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説, <https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf>, 2025年4月8日閲覧) - 常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し

現在の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」では、例えば子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しい場合があるとの指摘を受け、常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直しを行いました。 - 介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認、早期の情報提供

介護を行う労働者に対して、事業主は介護休業制度の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度の利用の意向の確認を、個別に行わなければならないこととなりました。また、労働者が40歳に達するとき、介護休業及び介護両立支援制度等に関する情報提供を行うことも義務付けられました。 - 介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備の措置

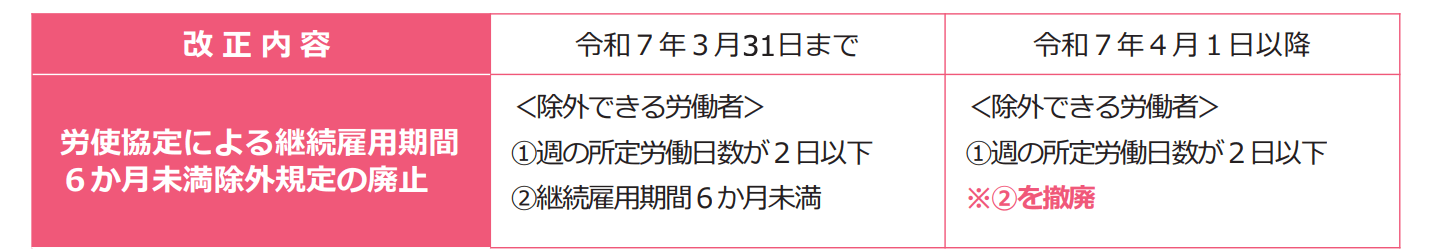

介護休業と介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、研修の実施、相談体制の整備などのうち、いずれか一つを実施することが義務付けられました。 - 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が請求したときには、事業主は、1年間 に5日間(対象家族が2人以上の場合は10日間)の介護休暇を与えなければなりません。 労使協定の締結により対象から除外できる労働者の範囲を見直し、入社間もない 労働者も請求が可能となりました。 (出典:厚生労働省, 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説, <https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf>, 2025年4月8日閲覧)

(出典:厚生労働省, 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説, <https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf>, 2025年4月8日閲覧) - 育児・介護のためのテレワーク等の導入(努力義務)

3歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないもの、又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものがテレワーク等を選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となりました。

【2025年10月1日施行】

- 柔軟な働き方を実現するための措置、個別の周知・意向確認

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じることが義務づけられました。また、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでに、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置の周知と制度利用の意向確認を個別に行わなければなりません。

①始業時刻等の変更

②テレワーク等(10日以上/月)

③保育施設の設置運営等

④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

⑤短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む) - 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

事業主は、労働者から本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出があったときや、子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する「勤務時間帯や勤務地、両立支援制度等の利用期間、労働条件の見直し等」について、労働者の意向を個別に聴取することが義務付けられました。

今後の課題:育児休業・介護休業などを取得しやすい環境づくり

労働者が育児・介護と仕事の両立を図れるよう、育児・介護休業法は社会の変化に即して見直しされています。しかし、現行の育児・介護休業法では課題も指摘されています。

主な課題としては、以下のような点が挙げられます。

- 取得率の低さ(特に男性の育児休業): 制度自体は存在するものの、依然として女性の取得率に比べて男性の育児休業取得率は低い水準にあります。職場における理解不足やキャリアへの影響への懸念、代替要員の確保の難しさなどが背景にあります。

- 中小企業における制度導入・運用の遅れ: 大企業に比べて、中小企業では人員や資金の制約から、育児休業や介護休業を取得しやすい環境整備が遅れている場合があります。代替要員の確保や業務の効率化などが課題となります。

- 非正規雇用労働者の取得しにくさ: 育児・介護休業の取得には一定の要件があり、非正規雇用労働者は制度を利用しにくい場合があります。

- 制度の複雑さと周知不足: 制度の内容が複雑で、労働者や事業主への十分な周知が行き届いていない場合があります。特に改正が頻繁に行われるため、常に最新情報を把握することが難しいという課題もあります。

まとめ:育児・介護と仕事の両立を支援する育児・介護休業法のこれから

育児・介護休業法は、育児・介護と仕事の両立を支援することを目的とした法律です。1991年に初めて制定されてから、女性の就業率上昇、高齢化など、社会の変化に対応して制度の拡充が進められてきました。

しかし、女性の年齢階級別正規雇用比率は、20代後半をピークに大幅に減少する「L字カーブ」を描くことが知られています。育児休業制度はあるものの、出産・仕事と育児の両立が難しい現状は変わっていません。出生数が9年連続で過去最低を更新するなど、日本の少子化が深刻な状況にあるなかで、仕事と育児の両立支援については今後も検討が必要です。

また、高齢化が進むなか、年間10万人以上が介護を理由に離職しているとされています。団塊の世代が後期高齢者となるなかで、今後も要介護者は増加する見込みです。介護しながら働く労働者が増える過程で、介護と仕事の両立支援についても、今後さらなる検討が必要になりそうです。