酸性雨とは、二酸化硫黄や窒素酸化物が溶け込んだ強い酸性の雨です。

コンクリートを溶かしたり、金属に錆(さび)を発生させたりすることで、建造物や文化財に被害を与えます。

本記事では以下についてわかりやすく解説します。

- 酸性雨とは

- 酸性雨の影響

- 酸性雨に対する日本の取り組み

- 酸性雨に対する国際的な取り組み

本記事がお役に立てば幸いです。

1、酸性雨とは

酸性雨とは、大気中の二酸化硫黄や窒素酸化物が溶け込んだ強い酸性の雨です。

一般的に、pH5.6が酸性雨の目安になります。pH(ペーハー)とは、物質の酸性・アルカリ性を測る指標です。酸性が強いほど、pHは低くなります。

身近な物での具体的なpHは以下の通りです。

- 檸檬:pH2

- 純水:pH7

- 石鹸:pH9~11

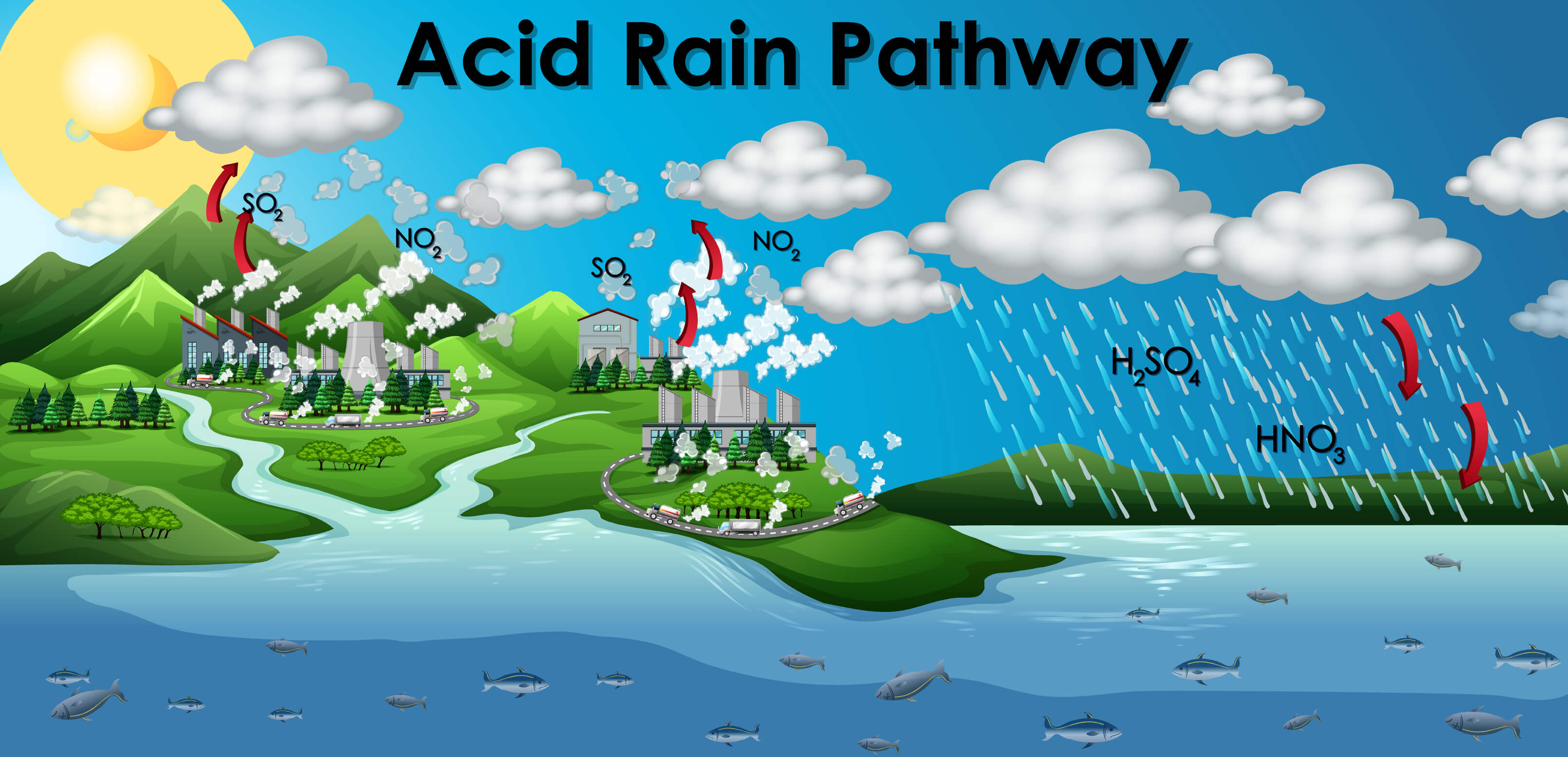

(1)酸性雨の原因

酸性雨の原因は、大気中の

- 二酸化硫黄(SO2)

- 窒素酸化物(NOx)

などの物質です。

二酸化硫黄(SO2)と窒素酸化物(NOx)は、

- 化石燃料の燃焼

- 火山活動

によって発生します。

2、酸性雨の影響

酸性雨は、主に以下に対して悪影響を与えます。

- 建造物

- 生態系(自然環境)

(1)建造物への影響

酸は、金属を錆させたり、コンクリートを溶かしたりする性質を持っています。

そのため、酸性雨が降ると建造物や文化財に損傷を与えます。石造文化財は、特に酸性雨の影響を受けやすい文化財の1つです。

例えば、ギリシャのパルテノン神殿は、大理石でつくられています。そのため、酸性雨の影響で石造彫像の表面が溶ける、といった被害が出ています。

これは大理石の主成分である「炭酸カルシウム」が、酸性に溶けやすい性質を持っているためです。

参考:建造物にも被害が及ぶ 第5回 酸性雨はどんな影響を与えるの? NHKそなえる防災 NHK

(2)生態系(自然環境)への影響

酸性雨は土壌や河川、海の環境にも悪影響を及ぼします。土壌に酸性雨が降ると、土は酸性化します。

土が酸性化すると、植物の成長に必要な養分(カルシウムやマグネシウム)が失われるのです。これにより、植物は枯れてしまうと言われています。

また、酸性雨によって、河川の水も酸性化します。河川の酸性化が進行すると、魚やプランクトンに悪影響を及ぼします。

3、酸性雨に対する日本の取り組み

環境省では「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画」を実施しています。酸性雨の原因物質は、国境を越えて数百から数千kmも運ばれることがあります。

1950年代には、イギリスや中部ヨーロッパからの酸性物質の越境汚染によって、北欧で魚や植物が死滅しました。

越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画によって、PM2.5等の大気汚染物質の越境汚染状況を把握するために、全国各地に測定所を設置することになりました。

大気汚染物質である

- SO2(二酸化硫黄)

- O3(オゾン)

- NOx(窒素酸化物)

- PM2.5

等をモニタリングしています。

4、酸性雨に対する国際的な取り組み

酸性雨の原因物質は国境を越えて移動するため、世界気象機関(WMO)の全球大気監視(GAW)計画の下、各国で雨の化学成分測定が行われています。

酸性雨に対する、国際的な取り組みである

- 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)

- 長距離越境大気汚染条約(LRTAP)

- ヘルシンキ議定書

- ソフィア議定書

についてご紹介します。

(1)東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)

東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)とは、東アジアの酸性雨の把握と解明のための協力体制です。

カンボジア、中国、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、モンゴル、フィリピン、韓国、ロシア、タイ、ベトナム、ミャンマーの計13か国が参加しています。

EANETには科学諮問委員会(SAC)があり、EANET参加国が指名するメンバー(科学者)で構成されています。

(2)長距離越境大気汚染条約(LRTAP)

長距離越境大気汚染条約(LRTAP)とは、越境大気汚染対策に関する世界初の国際条約です。

国連欧州経済委員会で1983年に発効されました。

長距離越境大気汚染条約では

- 硫黄などの排出防止技術の開発

- 酸性雨影響の研究推進

- 国際協力の実施

- 酸性雨モニタリングの実施

- 情報交換の推進

などが定められています。

参考:長距離越境大気汚染条約(ウィーン条約)酸性雨に対する取り組み 一般財団法人環境イノベーション情報機構

(3)ヘルシンキ議定書

ヘルシンキ議定書とは、硫黄酸化物の排出削減を定めた議定書です。長距離越境大気汚染条約に基づき、1987年に発効されてました。

ヘルシンキ議定書では、1993年までに、硫黄酸化物の排出量を、1980年より30%削減することを目指し、国別の削減目標量が定められました。

その後、1998年に発効された「オスロ議定書」がヘルシンキ議定書に代わって、国別の削減目標量を定めています。

(4)ソフィア議定書

ソフィア議定書とは、窒素酸化物削減を定めた議定書です。

長距離越境大気汚染条約に基づき、1991年に発効されました。ソフィア議定書では、窒素酸化物(NOx)の排出量の削減が定められました。

また、新しい施設と自動車には、経済的に可能かつ最良の技術に基づく、排出基準の適用が規定されています。

PoliPoliで公開されている環境関連の取り組み

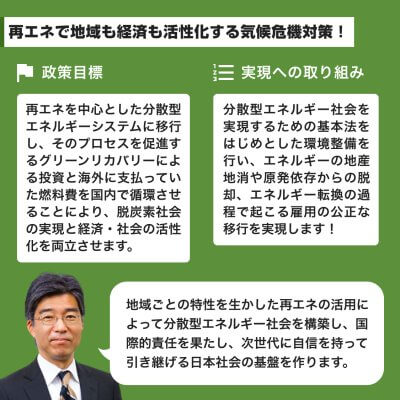

誰でも政策に意見を届けることができる、政治プラットフォームサービス「PoliPoli」では、再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策について、以下のように公開されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|再エネで地域も経済も活性化する気候危機対策!

(1)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策提案者

| 議員名 | 田嶋 要 |

| 政党 | 衆議院議員・立憲民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/JskZ6HJLEgwWJZkKTVZN/policies |

(2)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 再エネを中心とした分散型エネルギーシステムに移行し、そのプロセスを促進するグリーンリカバリーによる投資と海外に支払っていた燃料費を国内で循環させることにより、脱炭素社会の実現と経済・社会の活性化を両立させます。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 分散型エネルギー社会を実現するための基本法をはじめとした環境整備を行い、エネルギーの地産地消や原発依存からの脱却、エネルギー転換の過程で起こる雇用の公正な移行を実現します!

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

今回は酸性雨について解説しました。

酸性雨は貴重な文化財や生態系に悪影響を及ぼす環境問題です。酸性雨の原因物質は国境を越えるため、世界全体での酸性雨に対する取り組みが重要です。