「インフラ」とは、電気やガス、ダムや橋など、国民の生活に不可欠なサービスや施設などのことです。

これらのインフラが老朽化し、使えなくなってしまうと大きな影響があります。

しかし、インフラ老朽化問題を「我が事」として捉えている人はそう多くはないのではないでしょうか。

そこで本記事では、以下を解説します。

- インフラ老朽化とは

- インフラ老朽化問題の背景や現状

- 世界のインフラ老朽化問題

- 日本のインフラ老朽化対策

- 民間の力を活用したPPP

1、インフラ老朽化とは

インフラストラクチャー(社会基盤、生活基盤)には、次のようなものがあります。

- 電気、ガス、石油などのエネルギー

- 病院、学校、住宅、公園などの日常的に利用する施設

- 港湾やダム

- 電話、水道、通信などの設備に関わる施設

- 鉄道、高速道路などの運輸に関わる建造物

このようなインフラを整備するには、金属、コンクリート、プラスチック、ガラスなどの人工素材を多数使います。

そして人工素材は年月とともに必ず朽ちていきます。

老朽化は、経年劣化(時間の経過により脆くなる)によっても起きますが、地震や台風などの自然災害に遭えば劣化はさらに早く進みます。

では、ここからはインフラ老朽化によってどのような悪影響があるのか見ていきましょう。

(1)インフラ老朽化による悪影響の一例

インフラが老朽化すると、あらゆる物事に支障が出ます。

例えば発電所や送電設備が老朽化により突然機能しなくなれば、周囲の街では電気が使えなくなり、生活と経済に打撃を受ける可能性があります。

インフラ老朽化問題とは、「生活や経済が立ち行かなくなる可能性が高くなること」に他なりません。

また、ダムや高速道路など、インフラの多くは大規模な設備・構造物なので、老朽化して壊れれば人命に関わる大事故に繋がる恐れがあります。

たとえば、ダムの決壊やトンネルの崩落事故など、人を守るはずのインフラが老朽化すると人に牙をむく危険性があります。

2、インフラ老朽化問題の背景や現状

インフラの老朽化問題を深刻にしているのは、数や量が多いことです。

1つの設備が壊れた場合であれば、予算の確保、代替設備の手配、工事の実施などスムーズに進むかもしれません。しかし、一気に大量のインフラを更新しなければならなくなると、混乱が生じます。

ここではインフラ老朽化問題の背景や現状について確認します。

(1)建築が集中し老朽化も集中

日本のインフラは、第2次世界大戦によって壊滅的な被害を受けました。

しかしそれにより、我が国は最新のインフラに更新できる機会を得ることができました。

1954年から始まった高度経済成長期と、1964年の東京オリンピックによってインフラが一気に整備されました。

しかし約60年前に一気に建設したために、今になって手が回らないほど、既存施設の老朽化が集中してしまいました。

(2)インフラ老朽化のスピード

国土交通省は5年に1度、全国にある橋やトンネルなどの点検を行っています。

2020年度の調査では、建設してから50年が経過する橋やトンネルの数は次の通りです。

道路橋:約73万橋(%は73万橋に閉める割合、以下同)

- 2020年3月:30%

- 2030年3月:55%

- 2040年3月:75%

トンネル:約1万1000本

- 2020年3月:22%

- 2030年3月:36%

- 2040年3月:53%

出典:国土交通省

この数字は、日本のインフラの老朽化スピードを端的に示しているといえます。

日本のインフラ老朽化問題がすでに始まっていて、まだまだ続くこともわかる数字です。

3、世界のインフラ老朽化問題

インフラ老朽化問題は、日本だけでなく他の先進国でも起きています。

(1)アメリカの例

日本のインフラ建設は高度経済成長期(1954~1970年)に一気に進みましたが、アメリカでも同じことが起きています。

アメリカでは1920年代から建設ラッシュが始まりました。

さらに1933年には、当時のフランクリン・ルーズベルト大統領が大規模経済政策である「ニューディール政策」(公共事業を沢山起こして雇用を増やす政策)に着手し、加速度的にインフラが整備されていきます。

そのため、アメリカのインフラ老朽化問題は1980年代に顕在化しました。

次のような事例が報告されています。

- 橋が老朽化し、スクールバスに乗っている子供たちが橋の手前で降りて徒歩通学する

- ニューヨーク・マンハッタン島の橋梁損傷事故を機に、いたるところで大規模補修が行われるようになった

こうした様子は「荒廃したアメリカ」と呼ばれました。

1960~1970年代にインフラ関連の予算が削減され、十分な維持管理や更新がおこなわれなかったことが原因とされていて、アメリカは1980年代に増税を敢行し、既存インフラの適切なメンテナンスを進めました。

アメリカのこの失敗と対策は、日本のインフラ老朽化問題の教訓になるかもしれません。

(2)イギリスの例

ロンドンのテムズ川にかかるハマースミス橋は、1887年に建設されました。

2019年に橋脚に亀裂が見つかったため、全ての自動車交通が無期限に閉鎖されました。

歩行者と自転車への限定的な使用は再開されましたが、2023年現在も修繕工事が続けられています。その工事費用には4000万ポンド(約60億円)がかかると言われ、定期的にメンテナンスをしていた場合よりも高くなります。

4、日本のインフラ老朽化対策

政府や自治体はどのようにインフラの稼働を止めずに、補修と再建をしていこうとしているのでしょうか。

(1)インフラ長寿命化計画

2013年、政府は「インフラ長寿命化基本計画」をとりまとめました。

インフラ老朽化対策の目指すべき姿として「老朽化による重要インフラの重大事故ゼロ」や「適切な点検・修繕などにより行動計画で対象としたすべての施設の健全性を確保する」と掲げています。

そのために、対象となる施設・設備の現状と課題を把握し、維持管理・更新コストの見通しを立て、取り組みの方向性を定めます。

政府や国交省が直接、修繕や更新をするだけでなく、地方公共団体(都道府県や市区町村)を支援することで、国と地方が連携して対応していきます。

(2)インフラメンテナンス国民会議

2016年には、政府は「インフラメンテナンス国民会議」を立ち上げました。

メンテナンス(維持管理)の充実がインフラ老朽化問題の鍵を握っていることは、アメリカやイギリスの事例をみても明らかです。

そこで同会議では、インフラメンテナンスを社会全体で取り組むことを目指し、産官学民が知恵を出し合い解決策を模索しています。

(3)「省インフラ」という考え方

「朽ちるインフラ・忍び寄るもうひとつの危機」の著書でもある東洋大学経済学部教授の根本祐二氏は、インフラを省く「省インフラ」を提唱しています。

インフラ老朽化問題が進まないのは、莫大な費用がかかるからです。

そして、インフラのメンテナンスや補修や更新に莫大な費用がかかるのは、高額なインフラが多数あるからです。

そこで、インフラの数を減らせばインフラ老朽化対策予算を減らすことができる、というわけです。

根本氏は、省インフラに着手するには、すべてのインフラを以下のように分ける必要があると指摘しています。

- 「更新するインフラ」

- 「長寿命化するインフラ」

- 「廃止するインフラ」

そのうえで、複数の公共建築物を一つの主要施設に集約したり、施設を廃止したりしていきます。

例えば、公民館を学校に集約すれば、施設を一つ省くことができます。ただし、そのためには児童・生徒と地域住民が図書室や体育館、音楽室をタイム・シェアするなど、地域全体の取り組みが必要になります。

(4)民間の力を活用した「PPP」

インフラの改修、更新などのコスト問題を解決する方法として「パブリック・プライベート・パートナーシップ」(PPP、公民連携)も注目されています。

インフラを支えている設備や施設は公共のものが多いのですが、PPPでは、 公共施設を設計する際に民間の資金、経営能力、技術力を利用します。

そのほうがコストを抑制でき、効率化することが可能になります。住民サービスが向上することもあります。

PPPの考え方は、インフラ老朽化問題でも応用できるでしょう。

PPP(官民連携)とは?PPPの目的やPFIとの違いも簡単解説

PoliPoliで公開されている地方関連の取り組み

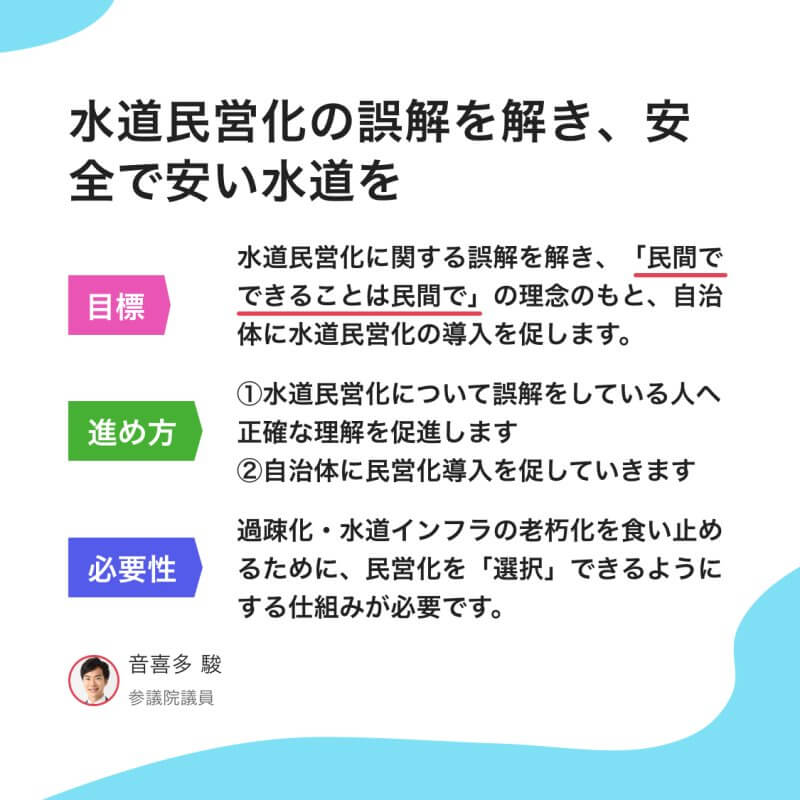

誰でも政策に意見を届けることができる、政策共創プラットフォーム『PoliPoli』では、「水道民営化の誤解を解き、安全で安い水道を」について、以下のような政策が掲載されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

(1)「水道民営化の誤解を解き、安全で安い水道を」の政策提案者

| 議員名 | 音喜多 駿 |

| 政党 | 衆議院議員・日本維新の会 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/u3tmzzPoY4w6GxHptTRf/policies |

(2)「水道民営化の誤解を解き、安全で安い水道を」の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 水道民営化に関する誤解を解き、「民間でできることは民間で」の理念のもと、自治体に水道民営化の導入を促します。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 水道民営化について誤解をしている人へ正確な理解を促進します

- 自治体に民営化導入を促します

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

インフラ老朽化問題は、日本全体の課題です。放置すれば惨事を招きかねません。

対策には多額の費用がかかるので、国民的な議論も必要になるでしょう。

ただ、こまめなメンテナンスや省インフラ、PPPといった「知恵」を使えば、コストを抑えながら影響を最小限にできるかもしれません。

いずれにしても、お金も工夫も必要になる大事業といえます。