解散総選挙とは、衆議院議員の任期満了前に衆議院が解散された後に行われる選挙のことです。

今回の記事では、以下について解説します。

- 解散総選挙とは

- 69条解散と7条解散の違い

- 解散総選挙後に行われること

- 苫米地事件について

本記事がお役に立てば幸いです。

1、解散総選挙とは

解散総選挙とは、衆議院議員の任期満了前に内閣によって衆議院が解散された後、新しく衆議院議員を選出するための選挙のことです。

「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。」(第54条第1項)

引用:日本国憲法

憲法に規定されている通り、衆議院の解散の日から40日以内に総選挙を行う必要があります。戦後における任期満了での総選挙は1回のみで、大半の場合は解散総選挙です。

それではここから、解散総選挙の選挙制度について簡単に紹介します。

(1)解散総選挙の選挙制度

1994年の公職選挙法の改正により、衆議院選挙の選挙制度として「小選挙区比例代表並立制」が採用されるようになりました。

これは、小選挙区制と比例代表制が組み合わさった制度のことです。

①小選挙区制

小選挙区制とは、全国を289区に分け、1つの選挙区から最も票を獲得した1人が当選する制度のことです。

有権者は、支持する候補者名を記入して投票します。政権が安定するといったメリットがある一方、死票(落選者に入れられた票のこと)が生じやすくなり、多様な民意を反映しづらいこともあります。

そこで、小選挙区制の欠点を補う形で、比例代表制が組み合わさることになりました。

小選挙区制とは?当選までの流れ・死票問題・メリットを簡単解説

②比例代表制

比例代表制とは、全国を11のブロックに分け、政党の得票数に応じて議席を配分する制度です。

有権者は、候補者個人でなく政党に投票します。当選者は、政党が予め用意した候補者名簿に沿って決まります。

得票数に比例した配分が行われるため、小選挙区制に比べて死票が少なくなり、小政党も議席を獲得しやすい仕組みです。

比例代表制とは?小選挙区制との違いや議席配分の仕組みついて簡単解説

参考:総務省 選挙の種類

2、69条解散と7条解散の違い

衆議院の解散とは、衆議院議員全員を任期満了前に辞めさせることです。

「第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

3号 衆議院を解散すること。」

引用:日本国憲法

解散は天皇の国事行為として行われますが、実質的な解散権は内閣が有しています。解散が行われると、衆議院議員は任期満了前であっても衆議院議員としての地位を失ってしまいます。

衆議院の解散とは?意味や解散までの流れ・過去の事例について

この解散後に行われるのが解散総選挙です。また、衆議院の解散には2つのパターンがあります。

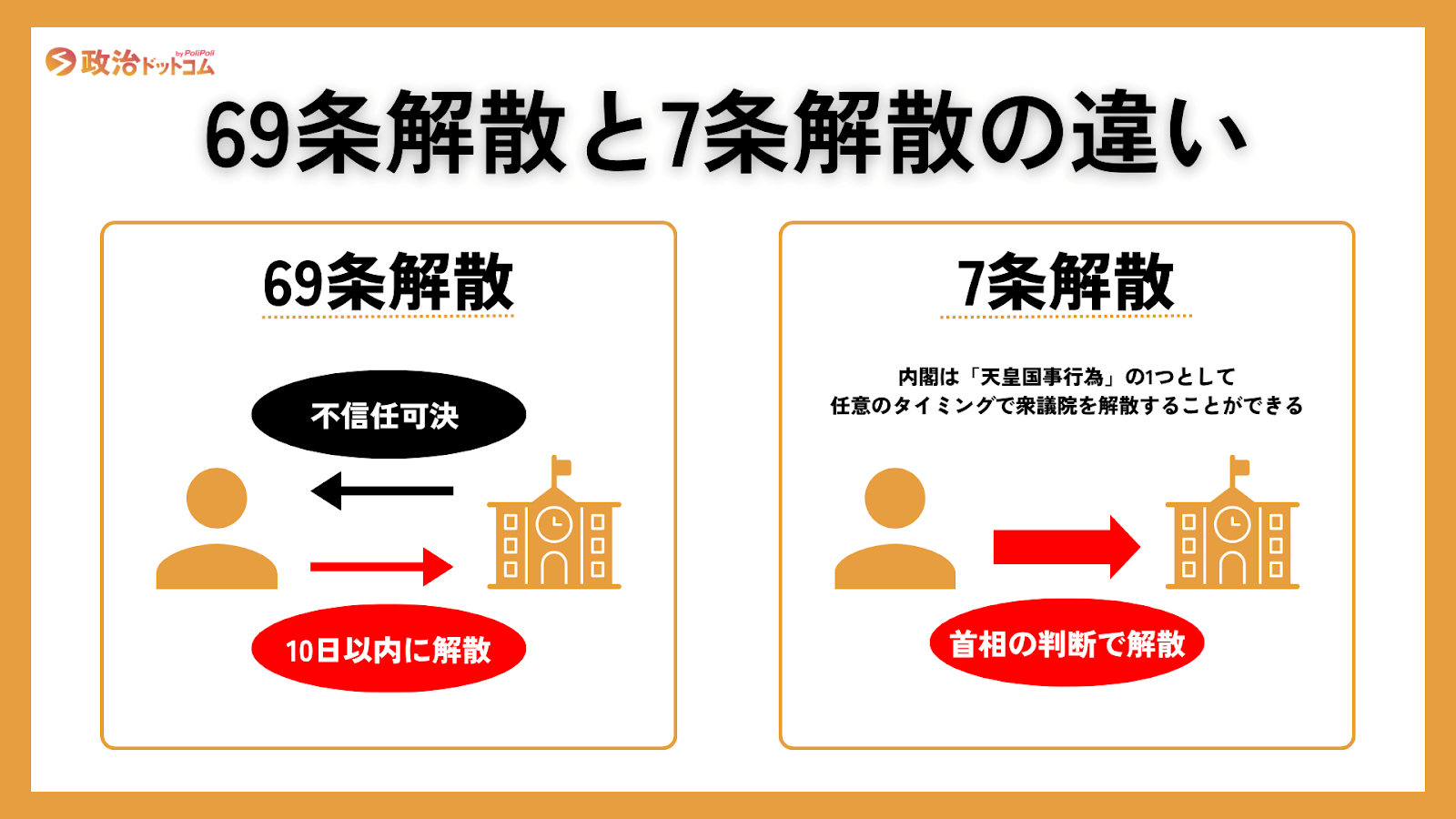

いわゆる「69条解散」「7条解散」と呼ばれるものです。ここでは解散の2つのパターンを確認していきましょう。

(1)69条解散

内閣が解散権を行使する根拠を憲法の69条に置いているため、69条解散と呼びます。

それでは、憲法69条を見てみましょう。

「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」

引用:日本国憲法

内閣不信任決議とは、衆議院にのみ認められている仕組みで、主に野党が「現在の内閣を支持しない(不信任)」と表明することです。

内閣は国会の信任のもとに成り立っているので、内閣不信任案が可決されると、以下のどちらかを選ばなければなりません。

- 議会に対抗して10日以内に衆議院を解散させる

- 自ら総辞職する

ここで衆議院の解散を選択した場合、69条解散と呼びます。

ここで内閣総辞職を選択しない場合でも、解散による衆議院議員総選挙後に行われるはじめての国会で、内閣は総辞職しなければなりません。つまり解散を選択した場合でも、内閣は総辞職することになるのです。

(2)7条解散

7条解散は、以下の憲法7条3号を根拠としています。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

三 衆議院を解散すること。

引用:日本国憲法

つまり、内閣は任意のタイミングで衆議院を解散することができます。

具体的には、以下のような場合に7条解散が行われます。

- 内閣の提出した法案が衆議院に否決されたとき

- 内閣が極めて重要な政策を行う必要があるとき

- 国内情勢の変化に対応して国民の意思を確かめる必要があるとき

つまり選挙を通じて国民の是非を問うために7条解散は行われます。

また、内閣支持率が高い時期など、政府・与党が有利なタイミングで選挙を行うこともできるため、任期満了前に7条解散を行う例は少なくありません。

ただ、あくまで国民の信を問うために、解散がなされるべきだと考えられています。

参考:首相官邸

3、解散総選挙後に行われること

解散総選挙の後は、新しい衆議院議員が就任するだけでなく、衆議院議員総選挙後に行われるはじめての国会で、内閣は総辞職しなければなりません(憲法第70条)。

なぜ内閣が総辞職しなければならないのでしょうか。

この理由は、議院内閣制にあります。

議院内閣制とは、議会の信任(信用して任せるということ)を基礎として内閣が存立する制度のことです。

総選挙によって衆議院議員が変わると、以前内閣総理大臣を指名した議員も変わってしまいます。そのため、内閣が総辞職をして、新しい国会の信任を改めて仰ぐ必要があるのです。

総選挙後の国会(特別会)では召集とともに内閣が総辞職し、両議院において内閣総理大臣の指名が行われます。

参考:参議院 国会の基礎知識

4、苫米地事件について

前述にて69条解散と7条解散についてご紹介しましたが、7条を根拠として内閣が衆議院の解散を行なってもよいのかということについては議論があります。

実際に7条解散の合憲性が争われた「苫米地(とまべち)事件」(最判昭和35年6月8日)について紹介します。

苫米地事件は、7条解散により職を失った原告・苫米地義三氏(以下、「原告」。)が、任期満了までの職の確認と歳費の支給を訴えて争った事件です。

原告は、同第69条に拠らない解散は憲法に違反すると主張しました。

最高裁判所は

「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にある」

とした上で

「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であつて、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべき」

と判断し、原告の請求を棄却としました。

裁判所は、政治的な事柄については司法が判断を行うべきでないという「統治行為論」を採用し、判断を回避したのです。

憲法判断を避けた形で請求は棄却となりましたが、現在では7条解散が定着しています。

参考:裁判所

5、2024年10月衆議院解散総選挙について

2024年9月の自民党総裁選で勝利し、新たに就任した石破茂首相は、就任からわずか8日後の10月9日に衆議院を解散し、10月27日に総選挙の投開票が行われました。この解散は、自民党派閥の裏金問題を受けて、国民の信を問うことを目的として行われました。

選挙戦の最大の争点は、裏金問題を受けた政治の信頼回復でした。また、物価高騰対策や、少子化対策、防災・減災なども重要なテーマとなりました。

投開票の結果、自民党と公明党を合わせた連立与党は215議席を獲得しましたが、過半数(233議席)を割り込む厳しい審判が下されました。これは2009年以来の与党過半数割れとなります。

一方で、立憲民主党が148議席を獲得し野党第一党としての存在感を示し、国民民主党は28議席を獲得し、大きく躍進しました。

解散総選挙に関するQ&A

Q1.解散総選挙とは

衆議院議員の任期満了前に、内閣によって衆議院が解散され、新しく衆議院議員を選出するための選挙のことです。

Q2.解散総選挙の後は何があるか

解散総選挙の後は新しい衆議院議員が就任するだけでなく、総選挙後に行われるはじめての国会で内閣は総辞職しなければなりません。

Q3.総選挙後初の国会で内閣が総辞職する理由とは

理由は、議院内閣制にあります。議院内閣制とは、議会の信任(信用して任せるということ)を基礎として内閣が存立する制度のことです。

総選挙によって衆議院議員が変わると、以前内閣総理大臣を指名した議員も変わってしまいます。そのため、内閣が総辞職をして、新しい国会の信任を改めて仰ぐ必要があるのです。

まとめ

今回の記事では、解散総選挙や衆議院の解散についてご紹介しました。

政局をめぐり、メディアでも取り上げられることが多いテーマですので、注目です。