牧山ひろえ まきやまひろえ 議員

国際基督教大学教養学部語学科卒。TBSテレビディレクターを経て、

トーマス・クーリー法科大学院卒(Juris Doctor)、

1993年アメリカ合衆国(ニューヨーク州、コネチカット州)の

司法試験に合格して国際弁護士に。

2005年参議院神奈川県選挙区補欠選挙に立候補、

2007年参議院通常選挙に神奈川県選挙区から立候補し初当選(現在3期目)。

国際弁護士を経て国政政治家に転じた牧山ひろえ議員は、今年で政治活動を開始して20年を迎えました。“いのちを守り、みらいを創る”をモットーにこれまで政治活動を続けた牧山議員の原点は、様々な経験をした幼少期にあるといいます。牧山議員に政治家を目指したきっかけ、20年の政治活動の中で印象に残っている政策や出来事、そして現在注力中の食料品消費税0%にかける思いなどをうかがいました。

(取材日:2025年4月2日)

(文責:株式会社PoliPoli 児島花生里)

政治を目指した原点は幼少期の体験

—牧山議員は国際弁護士として活躍された後に政治家に転じられています。最初に政治家を目指したきっかけについて教えてください。

私の政治に対する関心は、母子家庭に育ったという生い立ちに起因しています。私の両親は、私が幼稚園の頃に別居しました。当時は離婚や再婚があまりない時代であり、私は母子家庭の子供ということで特別な目で見られていました。また、母が働きに出ていて、天ぷら屋さんで昼よりも時給の良い夜の時間帯に働いていたことで「どうやら夜のお仕事をしているらしい」と噂され、小学1年生の頃にはいじめにあいました。ひどいいじめで怪我を負わされ病院通いをしており、病院通いから私の小学生時代はスタートしています。ただし、やがて私の状態を見かねた祖父母が私と妹を預かることになり、1年生の途中で転校しました。

—小学生時代には海外生活を経験されていますね。

小学生の時に、父の住む海外でも一時期暮らしています。海外生活では差別や貧困、格差を目の当たりにする機会が多く、幼い私にはあまりに衝撃的な現実に何度も直面することになりました。食べ物を盗まなければ生きていけない人々、おそらく金品を得ようと子どもをわざと事故に遭わせようとする大人、そして、手足を失いながらも路上で生活をする人々──そうした光景は、今も私の記憶に強く焼き付いています。その後、長く別居していた両親が正式に離婚すると子供の私は疲れてしまい登校拒否になりました。自己中心的ですが、自分はこの世で最も不運でかわいそうな人間だ、と思い込んでいたんです。

登校拒否は中学時代も続いたのですが、ある夏にフィリピンの友人が、学校を休んでいるなら旅行代は出すから親戚の家に一緒に行こう、と誘われて、フィリピンを訪ねることになりました。数カ月間フィリピンの様々な所に行き、最後にレイテ島の友人のお祖母様の家に滞在しました。そこはエアコンのない家で、雨水を溜めてお風呂に入ったり、子供が木に登って採ってきたバナナを食べるなど原始的な生活をしていました。その後、日本に帰国したのですが、改めて見ると母と妹との3人暮らしの狭い家でも、電気はあるし、温水は出るし、冷蔵庫を開ければ私の好きな納豆は入っている環境であり、世界的に見ると私は結構恵まれているな、と気付いたんです。それを契機に学校に行き始め、一生懸命勉強するようになりました。また自分以外の周囲のことにも気が向くようになり、盲学校で英語を教えるなど、他人のことに目を配る余裕も生じました。

—国際弁護士になる前はテレビ局に勤務されたのですか?

子供の頃からTBS番組の『世界の旅』の兼高かおるさんに憧れており、大学を出た後はTBSに入社して、ディレクターとして情報番組の制作に携わりました。その後、単身でアメリカに渡りロースクールに行き司法試験を経て、弁護士としてニューヨークの法律事務所で働きました。キレイなオフィスで良い年収を得ていたものの、私は幼い頃に衝撃的な光景を見るなど様々な経験をしており、何か自分は他にやるべきことがあるのではないか、という罪悪感に似た思いを常に抱いていましたね。

—国際弁護士からどのような経緯で政治家になったのでしょうか?

私は葡萄会という、アフリカなどでNGO活動をする方々の支援を16年間続けてきました。27歳の時に始めて、

年間を通してチャリティ会を頻繁に開催し、収益金を全額国境なき医師団などに寄付していました。この会の活動の後半に集まった募金金額が65万円あったのですが、これが65億円集まればもっと人助けできるのに、と思ったのが政治家になろうと思ったきっかけです。それまでは政治家に、葡萄会へ来てもらうことしか考えていませんでした。

海外の貧困問題にも目を向ける政治家は誰かいないか、と探しているうちに、自分でやるのが一番よいのではないか?と思うようになり、民主党(当時)の公募に応募しました。コネもないのに受かるはずないと思っていたのですが、予想以上に早く受かってしまったのです。そして神奈川県参議院選挙区を担当することになり、当時赤ちゃんだった子供2人を抱えながら選挙活動を始めました。2005年の初回は765,589票を得ても当選できませんでしたが、2007年の2度目で初当選できました。赤ちゃんを抱えながらビラを配る他なく、反面意外にもそのような姿を見た方々が投票してくれたのだと思っています。

まとめると、私が政治家になるきっかけは生い立ちから始まっています。そして、“いのちを守る、みらいを創る。”という私の政治理念は、全て幼い頃の体験に繋がっています。

“いのちを守る、みらいを創る。”をモットーに続けた20年の政治活動で印象に残る政策や出来事

—2025年で政治活動20年を迎えた牧山議員。20年を振り返り、印象に残っている政策や出来事を教えてください。

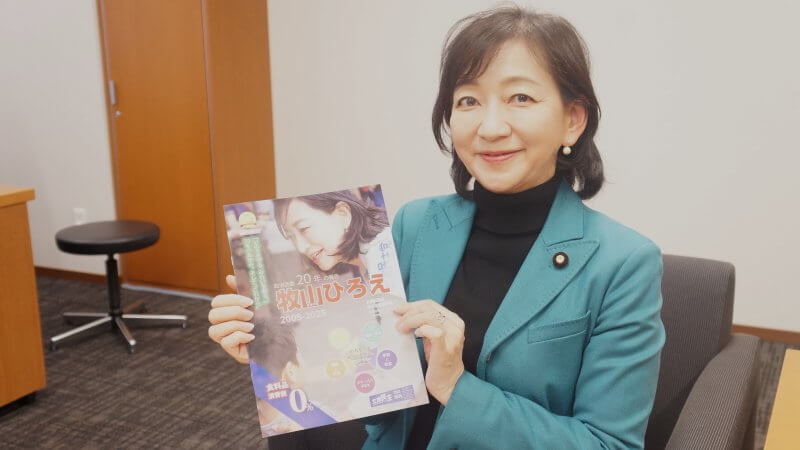

先日、政治活動20周年の政策をまとめた冊子を作成したんですよ。この20年、“いのちを守る、みらいを創る。”というモットーとスローガンで活動してきました。

「生活(くらし)と雇用 / 経済(しごと)」「平和と安全」「ママ・パパ・子ども」「健康と老後」「国のかたちと未来」という5つのテーマで政策を進めてきました。この間の印象的な政策や出来事としては、小麦価格問題、集団的自衛権、ヤングケアラー、スクール・エレクションなどがあります。

小麦価格問題は、当時の麻生総理に生活者の苦しみを軽減するため、政府がコントロールできる輸入小麦の値段を下げて欲しい、という要望を国会で行ったことがきっかけです。その際の前振りの質問で、麻生総理にカップラーメンの価格を質問して、当時80~100円の時代でしたが「400円くらい?」と回答され、ニュースで大きく取り上げられました。小麦価格を下げてほしいという本来の意図から、思いの外、麻生総理の庶民感覚のなさに焦点が集まった質問となりました。ということで、カップラーメンの価格についてのニュースが話題になりましたが、翌年には私の本来の意図が叶い、政府は2度小麦価格の引き下げを行っています。

集団的自衛権に関しては、2015年9月に集団的自衛権容認の法案が強行採決されてしまいました。本法律は本来的には憲法改正が必要とされる、すなわち国民投票が必須とされるほどの重大な内容なのですが、憲法を改正せずに集団的自衛権を容認する法律が強行採決されました。このような法律が通ってしまえば今後徴兵制になるなど子供達が戦争に巻きこまれかねない、という母親としての本能が働いたんだと思います。その時ポッカリと視界が開け、委員長がマイクの前にいる空間がみえました。委員長が法律を通す言葉を発する前にマイクを奪えば、この法律は通らない。ということだけが、その時の想いでした。

ダイブする姿は行儀良くありませんでしたが、命がけで、本能で動いてしまいました。この写真は憲法を説明する教科書にも掲載されるほど有名になり、世界のメディアでも取り上げられました。

—ヤングケアラー問題にもとりくまれていますね。

こども家庭庁ではヤングケアラーを、家族の介護や日常生活の支援を過度に行っていると認められる子どもや若者、としています。現在はヤングケアラーという言葉も知られるようになりましたが、私はヤングケアラー問題を早い段階で国会に持ち込んだ内の一人です。問題解決はまだ道半ばなのですが、ヤングケアラーという言葉が広がり、ヤングケアラー問題の認知が進みました。

—若者の政治参加についてはどのようにお考えでしょうか。

私は選挙の投票権の年齢を20歳から18歳に引き下げた時の委員長(参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長)です。若い人に政治に関わって欲しいという思いがあり引き下げました。当初は様々なニュースにも取り上げられ投票率は上昇したものの、その後は元に戻り若者の投票率は低いままです。投票率を上げる方法は各国で模索されており、民主主義国家でも例えばオーストラリアでは投票しない場合は罰金もあります。

若者の政治への関心を呼び覚ます方法として、ノルウェーの模擬投票“スクール・エレクション”が有効ではないかと私は考えています。現実の選挙を素材にした(実在する政党を素材とし、国政選挙と同時に行われる)リアルな疑似投票であり、ノルウェーでは8割の高校が参加しています。大人の場合、選挙は仕事や組織などに関係して投票することが多いものの、子供はピュアな気持ちで政策や政党を考え抜いて投票します。メディアが報じるスクール・エレクションの投票結果は親世代への影響力もあります。日本は少子高齢化と若者の低投票率のため、今の投票方法では若手の意見は通りにくいのが現実です。スクール・エレクションは投票に至るまでに(学校で十分な)議論も必要で、相手の話も聞かざるを得ませんし、自分が何か発言する際には考えなければなりません。そのように考え抜かれた投票は非常によいと思います。メディアにも大きく取り上げられるため、大人の投票行動にも影響を与えるスクール・エレクションを、ぜひ日本でも導入したいと思っています。

現在は食料品消費税0%の実現に注力、少しずつ賛同者も増加中

—直近では食料品消費税0%の実現に注力中とうかがいました。

私は街頭活動を行う際に、有権者の方に政治に何を求めるかをうかがいます。最近では物価高対策、その中でも食料品対策の意見が1番多いのです。なお、2番目はガソリン高対策ですね。それを受けて、今の私の最重点政策は食料品消費税0%です。もちろん賃金や年金が物価高に追いつき解決するのが理想ですが、賃金や年金は簡単には上がりません。一方、野菜や米は以前に比べると2倍近くになりました。食料品消費税0%はイギリス、カナダ、韓国、台湾などが導入済みです。命と健康に直結する食料品だけは税金を取ってはいけない、との考えのもとで多くの国が食料品消費税を無税または他の品より大幅に低くしているのです。

日本の農業は衰退を続けており、適正価格で農産品を購入する必要があります。円安で肥料やガソリン代が高くなり、また物流コストも高いため、農産物は高くならざるを得ません。適正価格で購入しなければ農業もビジネスとして成り立ちませんし、更に農業が衰退してしまいます。

食料品消費税0%は様々な悪循環の中で根本的な解決策ではないものの、状況を少しでも改善するための政策、というのが私の中での位置付けです。時限的に給料や年金が物価高に追いつくまで、食料品消費税は0%とすべきだと思います。

食料品消費税0%は、私が仲間と党内部に呼びかけ続けた結果、最近やっと立憲民主党として正式な政策となりました。党公約になるだいぶ前にも、小川幹事長と街頭活動をご一緒した際にご賛同いただきました。党内でも賛同者が増えていきました。食料品消費税0%政策の勉強会を幾度となく開催したり、旗も作って街頭で周知活動をしています。今後も理解に繋げる活動を益々広めていきたいと考えています。食料品消費税0%政策の真の意味と財源を説明しながら、賛同者をより一層増やして実現させたいですね。