酒井なつみ さかい なつみ 議員

看護師、助産師として12年間、医療現場で勤務。

2014年に子宮頸がんに羅患し、手術・抗がん剤治療を受ける。

江東区議会議員を経て、2024年衆議院議員補欠選挙にて初当選(2期)。

趣味はヨガとカフェ巡り。

2025年1月、国会の予算委員会にて高額療養費の上限額引き上げの凍結を石破総理に訴える立憲民主党・酒井なつみ議員の姿がありました。

がんサバイバーであり、看護師、助産師を経て、7歳の子を持つ母親でもある酒井議員。医療や子育ての現場で培った経験を武器に、国会で真の共感と理解を目指す政治活動の原点に迫りました。

(取材日:2025年3月13日)

(文責:株式会社PoliPoli 井出光)

がんサバイバーの声を国会に届ける:国会質問に込めた想い

―酒井議員が看護師・助産師から政治家へ転身したきっかけは何だったのでしょうか。

28歳のとき、子宮頸がんと診断されました。子どもを持つことを考えていた矢先の出来事で、目の前が真っ暗に。当たり前のように続くと思っていた人生が終わるかもしれないという恐怖を感じました。

治療の過程で驚いたのは、がん患者が直面する経済的な負担の大きさです。若い世代も含む多くの患者の皆さんが、抗がん剤治療による外見の変化や、仕事を失うリスクと闘っているのに、十分な公的なサポートを身近に感じることができない現状。これはおかしい、と思いました。年間100万円を超える医療費は、当時20代の私にとって非常に大きな負担でした。

がん治療を乗り越えた後は、不妊治療を受け切迫流産や早産を乗り越えて出産しました。このような経験から「社会を変えたい」と政治の道を意識しました。がん治療や不妊治療を経験した当事者の自分だからこそできることもあるのではないかと。「お母さんが明るく子育てできれば、世の中はきっと明るくなる」と信じて、政治活動に取り組んでいます。

―2019年に江東区議会議員に初当選しました。まずは区議会議員としてどのようなことを変えましたか。

がん患者への支援に取り組んだ結果、江東区では2022年に「ウィッグ・胸部補整具の購入費助成事業」がスタート。2024年6月からは「末期の若年がん患者の在宅療養支援」が新たに始まりました。産後ケアの拡充や「こうとう家事・育児サポート」など子育て支援も拡充することができました。今後は国会議員として、がん患者支援や女性やこどもへの支援がさらに広がるよう取り組みを進めていきます。

―2024年4月の衆議院議員補欠選挙で初当選し、国政へ。区議会議員から衆議院議員になってどのようなことを感じていますか。

区議会議員とは全く違う忙しさで、日々のスケジュールについていくのに必死という状況です。衆議院議員は「代議士」と呼ばれるのですが、これはつまり「代弁する人」だということ。ですから、様々なバックボーンを持った人が国会で議論することが大切だと思っています。

―2025年1月の予算委員会で酒井議員は高額療養費の引き上げについて国会質問の場に立ちました。議論を経て、当初8月に予定されていたの引き上げは見送りになりました。この結果についてどのように受け止めていますか。

今国会では、高額療養費の上限額引き上げについて、国会で取り上げ、石破総理に直接訴えました。がん患者として、そして医療の現場にいた身としてもまさに当事者の声を代弁することができたと思っているのですが、それは有権者の皆さんに選んでいただいたおかげです。

私は現在、当選2期生ですが、1期目は補欠選挙で任期がわずか半年だったので、ほぼ新人みたいなもの。私よりもキャリアや経験が豊富な先輩方がたくさんいらっしゃる中で、私に託していただいた。「酒井さんはがんサバイバーだから、当事者の声は重要だから」と。立憲民主党の執行部、先輩方は当事者の声を非常に重く受け止めてくれていると感じました。

8月からの高額療養費の引き上げがいったん凍結になったのは良かったと思います。この凍結には200億円を必要としますが、立憲民主党が発表した予算案ではその財源も示し、石破総理に修正に応じるよう求めました。

一方で、今後について「秋までに検討する」というだけで、どのように検討していくのか、結果的にどうなるかは未知数なところが多いのが現状です。当事者の声をしっかりと聞いた上で、みんなが納得できる答えになるように、引き続き責任を持って役割を果たしていきます。

誰もが自分らしく生きられる社会をつくる

―酒井議員が所属先として立憲民主党を選んだ理由は何ですか。

2019年に江東区議会議員選挙に初めて出たときに立憲民主党に入党し、それ以降ずっと立憲民主党の政治家として活動しています。政治の道に進むことを決めたとき、どの党に入ればいいか、どのように活動していくかはまったくわかりませんでした。ただ、「今の社会を変えたい」という強い思いがあって、自民党ではないことは確かでした。

政治は結果だと私は思っています。

「失われた30年」と言われていますが、これまで私たちが任せた政権によって格差は広がり、給料が上がらず生活が苦しい人が増えているわけです。選択的夫婦別姓もいまだに実現しておらず、人に冷たい政治が行われている。

それならば、やはり政権を変えるしかありません。長く続いてきた自公政権の「ここがダメだよね」という点をどんどん転換していかなければいけないわけですから、政権交代をして、「信頼できる政府」をつくりたいと考えています。

政権交代を狙うということを踏まえた上で、ジェンダー平等を綱領の中に位置づけ、かつ原発ゼロも主張していたことから、立憲民主党に入党しました。

―2024年10月の衆議院議員選挙以降、与党が過半数を割り、野党第一党の立憲民主党の果たす役割は大きくなっているのではないでしょうか。

まさにそう思います。今回の予算委員会では私自身が初めて国会で予算を審議する立場になったのですが、質においても量においてもしっかりとした予算審議をできていたのは圧倒的に立憲民主党だという自負はあります。

私たちは財源をどう確保するかの方策も含めてセットで政策を提言しました。これまでの立憲民主党は「不祥事の追及ばかりしている」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではなく、充実した予算審議ができたと思っています。

(酒井なつみ議員のnote「予算委員会の総括と高額療養費制度について」2025年3月6日

https://note.com/sakainatsumi/n/ne03994895757)

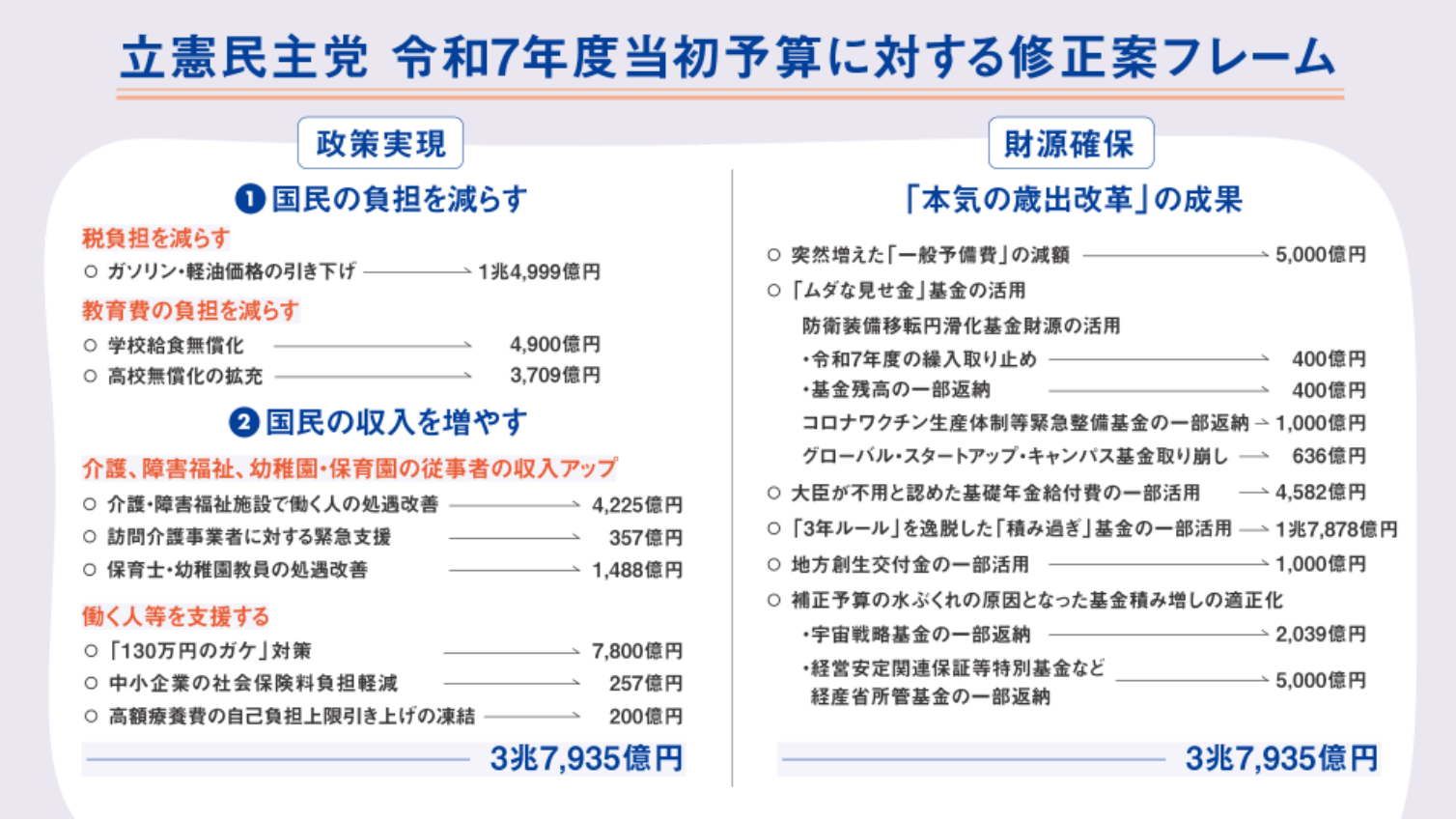

ー今国会で立憲民主党が掲げている「令和7年度当初予算修正案フレーム」のポイントは何でしょうか。

「家計第一」に、無駄な予算を生活応援に回していく考えです。

(立憲民主党サイトより:https://cdp-japan.jp/article/20250214_8808)

今回、2025年度予算案に対して、立憲民主党は新たに約3.8兆円の財源を捻出する修正案を提案しました。党内に70人規模の「『本気の歳出改革』作業チーム」をつくって、国民負担に頼らず財源を捻出する提言ができました。議員規模を活かしたチーム戦で取りくんだ成果です。

―酒井議員が掲げる「子育てがしやすい社会」のためにはさらなる財源が必要になってくると思います。この点についてはどのようにお考えでしょうか。

決断すればできるんです。決断するべき人に思いが足りないのだと思います。

もちろん財源を生み出すために、無駄を省いていかなければいけません。そのためには今の利権政治を変える必要があります。もともと予算がついているところを削ろうとすると、既得権益者は抵抗します。そうやって利権やお金で動く政治というのは改めなければいけません。無駄を省く行財政改革を徹底的に行っていくことが大切です。

私たちは頑張っている。もっと周りに頼ろう

―酒井議員が国会議員として実現したいことは何ですか。

今一番大事なのは、信頼できる政府をつくること。政治への不信があまりにも強すぎて、一生懸命やっていても、「政治家」と一括りにされて批判の対象になってしまう。当然、政治家に大きな原因があるのは事実で、国民の皆さんが政治を信頼できないのも仕方がないとも思います。

諦めそうになることもありますが、それでも私たち、これからを担う世代が頑張って変えていきたい。一つひとつの実施する政策について国民から信頼してもらえる政府をつくることが一番のゴールだと考えています。

具体的な政策としては、私自身、助産師として女性の様々な健康課題に向き合う仕事をしてきましたので、女性の人権を守ることやジェンダー平等を柱としています。

―ジェンダー平等のあるべき姿とは、どのようなものなのでしょうか。

誰もが自分らしく生きられる社会ではないでしょうか。ジェンダーだけではないですが、現時点では子供や障害のある方、困難を抱えている女性など、声を上げることが難しい立場の方がいます。声を上げる余裕がない生活をしていたりして、そういう声が政治の場には圧倒的に足りていません。

そもそも女性が政治の場には少ないですし、企業などあらゆる組織でも大切なことを決める場に女性が少ない現状があります。政策決定をする場に、女性やマイノリティの声を代弁してくれる人が増えていくことがあるべき姿だと思っています。

―最後に、読者へのメッセージをお願いします。

若い読者が多いとお聞きしました。

「忙しい中、私たち頑張ってるよね」と認め合いたいです。

仕事と家庭の両立、本当に大変だなと日々実感しています。仕事も家事も子育ても全部やっていたら、体がもちません。 だから周りを頼ることが大切だと思います。夫とは「自分たちだけで抱えないようにしようね」と言い合っています。

家族だけでなく、周りのママ友に頼って「子どもを見てもらえないか」とお願いすることもあります。そうすると今度はその友達が困ったときに私を頼ってくれるようになって。頼られると「よし」と思います。お互い様です。

日本人には「頑張り屋さん」が多く、全部自分でやらなくちゃと思いがちで、さらに最近は自己責任論が強くなっている気がして危惧しています。私自身も以前は人を頼ることが苦手でしたが、病気になったり不妊治療をしたりする過程で、人に頼れるようになりました。

自分のやりたいことを諦めなくていい社会にするためには、もっと人に頼ったり、アウトソーシングを活用したりしていいと思うんです。自分がピンチなときは周りに甘えて、その代わり他の人が困っているときには支えてあげる。そうやって、みんなが安心して仕事もできて、家庭ももてる社会をつくっていきましょう。