原子力発電とは、原子力を用いた発電方法です。

2011年に起きた福島第一原発事故の報道などで、原子力発電に対するネガティブなイメージが強い、という方も多くいらっしゃるかもしれません。

今回の記事では、以下についてわかりやすく解説します。

- 原子力発電とは

- 原子力発電のメリット

- 原子力発電のデメリット

- 原子力発電における今後の課題

本記事がお役に立てば幸いです。

1、原子力発電とは

原子力発電とは、原子力を動力とする発電方法です。

- 火力発電は、石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料を燃やして蒸気を発生させ、発電機のタービンを回します。

などの化石燃料を燃やして、熱エネルギーを生み出します。

原子力発電の場合は、ウランの核分裂で発生する熱エネルギーを用いて、タービンを回す蒸気を発生させています。

参考:日本原子力文化財団「【5-1-01】火力発電と原子力発電の違い」(2023年9月7日最終閲覧)

2、原子力発電のメリット

ここでは、原子力発電の3つのメリットを紹介します。

(1)安定的な燃料

原子力発電に使われるウランは、火力発電で使われる化石燃料と比べ安定した供給が可能だとされています。

その理由としては、以下2つが挙げられます。

- ウラン原産国は、化石燃料の原産国より政情が安定している

- 化石燃料よりも少ない量で発電ができる

代表的なウラン原産国は

- オーストラリア

- カザフスタン

- カナダ

- ロシア

などであり、比較的政情が安定している国々です。

一方、石油産出国の多くは中東諸国であり、情勢によって供給量や価格が大きく変動することがあります。

実際、1970年代には、中東での戦争をきっかけに、2度の「オイルショック」が発生しました。

当時、8割近くのエネルギーを石油に頼っていた日本では

- ガソリンや燃料価格の高騰

- 物価の上昇

などのインフレが起こり、国内で大きな混乱を招いたのです。

また、原子力発電では石油・石炭等と比べ、少量での発電が可能です。

(2)発電時にCO2(二酸化炭素)を排出しない

原子力発電では、必要な熱エネルギーをウランの核分裂から得るため、化石燃料を燃焼せず、CO2は発生しません。

もちろん設備の建設や運搬をする上で、CO2は排出されますが、他の発電方法と比較すると、低い水準であるとされています。

CO2は、地球温暖化の原因とされており、世界的に排出量の削減が求められています。

(3)電気料金の安定化

原子力発電では、

- 資源(ウラン)の比較的安定した輸入

- 少量での発電

が可能である、と前述しました。

上記の要素により、発電コストにおける燃料価格の割合は、他の発電方法よりも低く抑えることができます。

そのため、安定的な電力供給ができ、電気料金のブレも少なくなると言われているのです。

参考:関西電力「原子力発電のメリットとはなんですか?」(2023年9月7日)

3、原子力発電のデメリット

ここでは、原子力発電のデメリットを紹介します。

(1)徹底した安全管理の必要

原子力発電は、核分裂によるエネルギーを発電に利用するため、他の発電方法よりも高いレベルの安全管理が求められます。

原子力発電の安全管理には、深層防護という考え方があります。

深層防護とは、安全を確保するための対策が何重にも行われることです。

管理する人間や機械を過信せず、あらかじめリスクに備えた機能やシステムを用意し、万が一の事態が発生しても被害を広げないことを目的としています。

具体的には、

- 余裕のある安全設計

- 誤操防止のインターロック

- 異常を検知をトリガーとした、原子炉の自動停止装置

- 外に放射能を出さないための5重の壁

などがあります。

また、2012年には、東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえて「原子力規制委員会」が発足しました。

(2)放射性廃棄物の排出

日本では、使用済みの核燃料を再処理して再び発電に使用し、廃棄物の量を抑える「核燃料サイクル」を推進しています。

しかし、再処理の際に放射能レベルの高い廃液が生じ、。この廃液をガラスと溶かし合わせて固体化したものを「ガラス固化体」(高レベル放射性廃棄物)といいます。

ガラス固化体に処理することで、放射性物質の核分裂を抑え、放射能レベルが低下するまで保管することができるとされています。

とはいえ、高レベルの放射性廃棄物であることに変わりはなく、その扱いには細心の注意が必要になります。

世界では、高レベル放射性廃棄物を地下深くの安定した岩盤に閉じ込める地層処分という方法が採られています。

日本では、地層処分を行うという方針は決まっていますが、処分地が決まっておらず、今後の課題となっています。

参考:資源エネルギー庁「放射性廃棄物について」(2023年9月7日最終閲覧)

(3)原子力事故のリスク

原子力発電において、最も危惧されていることは「原子力事故」でしょう。

原子力事故とは、放射能や放射性物質に関係する事故を指します。

INES(国際原子力・放射線事象評価尺度)では、原子力事故のレベルを以下のように分けています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

出典:環境省「環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(平成26年度版)」 第2章 事故の状況」

4、原子力発電における今後の課題

原子力発電における今後の課題を見ていきましょう。

(1)安全性の追求

日本では、福島第一原発事故の発生により、原子力発電が持つ大きなリスクについての検討が重ねられてきました。

その規模の大きさから、10年以上経った現在でも故郷に戻ることができない人は存在しています。

今後同じことが起こらないよう、

- 新しいルールの制定

- 万が一の事態の想定

- 日頃から過信しない安全対策

などが非常に重要です。

(2)使用済み燃料の処理

原子力発電によって排出される使用済み燃料の一部は、廃棄せず再処理することで、再び燃料として利用できます。

ただし、再処理工場に運ぶまでには、使用済み燃料を一時的に保管する中間貯蔵施設が必要となります。

発電所によっては、貯蔵量の余裕がない所もあるため、新たな貯蔵施設の建設が進められているのです。

しかし、「核燃料を保管する」ということは、周辺地域の理解を得ることが大きな課題と言われています。

参考:日本原子力文化財団「再処理と使用済燃料の中間貯蔵」(2023年9月7日最終閲覧))

(3)核燃料リサイクル

核燃料リサイクルは、資源の無駄を減らす以外にも、ウランの有害度を減らすことにもつながります。

効率的なリサイクルによって、使用済み燃料を直接処分するよりも、

- 高レベル放射性廃棄物の体積を減らす

- 天然のウランと同じ有害レベルになるまでの期間を短縮する

ことができます。

使用済み燃料の再処理は、環境への負担を減らすことにも繋がるため、今後さらに開発が進むかもしれません。

参考:日本原子力文化財団「核燃料サイクル」(2023年9月7日最終閲覧)

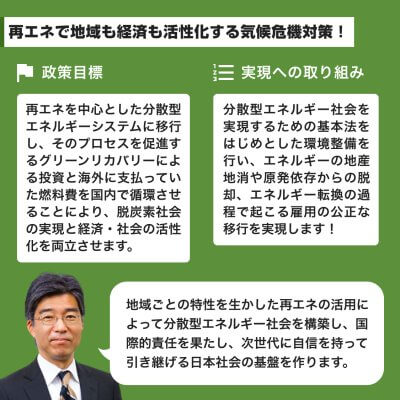

PoliPoliで公開されている環境関連の取り組み

誰でも政策に意見を届けることができる、政策共創プラットフォーム『PoliPoli』では、再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策について、以下のような政策が掲載されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|再エネで地域も経済も活性化する気候危機対策!

(1)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策提案者

| 議員名 | 田嶋 要 |

| 政党 | 衆議院議員・立憲民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/JskZ6HJLEgwWJZkKTVZN/policies |

(2)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 再エネを中心とした分散型エネルギーシステムに移行し、そのプロセスを促進するグリーンリカバリーによる投資と海外に支払っていた燃料費を国内で循環させることにより、脱炭素社会の実現と経済・社会の活性化を両立させます。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 分散型エネルギー社会を実現するための基本法をはじめとした環境整備を行い、エネルギーの地産地消や原発依存からの脱却、エネルギー転換の過程で起こる雇用の公正な移行を実現します!

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

原子力を取り扱う上では、他の発電方法よりも徹底した安全対策が必要になってきます。

また、万が一の事態が起こってしまった時の影響も甚大です。

これからも電力需要は伸びていくと予想されますが、持続可能な社会を目指し、環境への配慮や安全性への意識も高まっていくと考えられます。

将来の地球、そして我々の生活のために最善の選択はなにか、皆で考えていかなければなりません。