生物多様性とは、地球上に多種多様な生物が存在していることを指します。

持続可能な開発目標(SDGs)において「外来種の侵入防止」が取り上げられるなど、生物多様性に関する環境問題に昨今注目が集まっています。

今回の記事では、以下についてわかりやすく解説していきます。

- 生物多様性とは

- 生物多様性が重要視される理由

- 生物多様性の現状

- 生物多様性に対する環境省の取り組み

本記事がお役に立てば幸いです。

1、生物多様性とは

生物多様性とは、地球上における生物の多種多様な生態系のことです。1992年、リオデジャネイロでのサミットでは、「生物の多様性に関する条約」によって

- 生態系

- 種

- 遺伝子

といった3つのレベルで、多様性の定義がされました。

それぞれについて見ていきましょう。

(1)生態系の多様性

「生態系」の多様性とは、環境(気候や地質など)適応によって発生した、特有の性質を持つ生物によって成り立つ生態環境の多様さのことです。

生物は、自然環境や他生物と互いに依存し合いながら生きています。こうしたつながりを生態系と呼びます。

生物が適した自然とつながりを保てるよう、生態系の

- 確保

- 保全

などが求められているのです。

(2)種の多様性

「種」の多様性とは、動物や植物から微生物に至るまで、全生物の種における多様さのことです。現在、地球上で発見されている生物は、約175万種と言われています。

また、未発見の生物まで含めると、地球上の生物の総種数は、約3000万種以上にのぼると推測されています。

(3)遺伝子の多様性

「遺伝子」の多様性とは、異種・同種における、遺伝子の多様さのことです。

同じ種でも、遺伝子に違いがあれば

- 形

- 模様

- 機能

などの性質は異なります。

例えば、人間では

- 髪の毛

- 目の色

- 性格

など、各人の遺伝子によって、様々な違いがあります。

遺伝子の多様さを確保することで、同種の生物であっても、様々な環境の変化に対応できる確率が上がります。

これにより、伝染病などによる種の絶滅なども、回避できる可能性が高まると言われています。

参考:平成25年版「環境・循環型社会・生物多様性白書」|環境省

2、生物多様性が重要視される理由

生物多様性が重要視される主な理由は以下の2つです。

- 自然からの多く恩恵を受け取っているため

- 生態系全体のバランスを保つため

それぞれの理由について、確認していきましょう。

(1)自然からの多く恩恵を受け取っているため

私たちの暮らしは、生物多様性による恵みによって日々支えられ、そして守られています。

例えば、

- 水や空気などの循環

- 米や卵などの食料

などもその恩恵として考えられます。

生物多様性は、生物の豊かさであり、私たち人間の生活に不可欠な基盤と言えるかもしれません。

参考:平成22年版「図で見る環境・循環型社会・生物多様性白書」|環境省

参考:世界の名目GDP国別ランキング・推移(IMF)|グローバルノート

(2)生態系全体のバランスを保つため

現在の地球環境は、生物多様性によって成り立っていると言えるかもしれません。

例えば、木がつけた葉や花は生物の餌となり、生物の糞は微生物の餌となり、やがて木や土の栄養になるというように、自然界は相互関係のもとで存在しています。

そのため、どこかが破綻すれば、人間やほかの生物の生存が危ぶまれる事態になりかねません。

近年では、

- ヒートアイランド現象

- 地球温暖化

などの気候変動による、生態系システムへの深刻な影響も危険視されています。

地球温暖化について詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。

地球温暖化とは?原因・影響・日本と世界の対応を簡単解説

3、生物多様性の現状

多くの恩恵を与えてくれる生物多様性ですが、現在はどのような状態なのでしょうか。

ここでは実際のデータを見ながら

- 生物多様性の現状

- 生物多様性を脅かす原因

について確認していきましょう。

(1)生物多様性の現状

今日の地球では、多くの種が絶滅の危機にあり、生物多様性が失われつつあると言われています。

国際自然保護連合(IUCN)は、約5年に1度「レッドリスト」を更新し、生物の絶滅の危険度を評価しています。日本では環境省のほか、地方公共団体やNGOなどの団体もリストを作成しています。

2022年のIUCNレッドリストでは、42100種以上が「絶滅の危機が高いとされる野生生物」として指定されました。

引用:IUCN

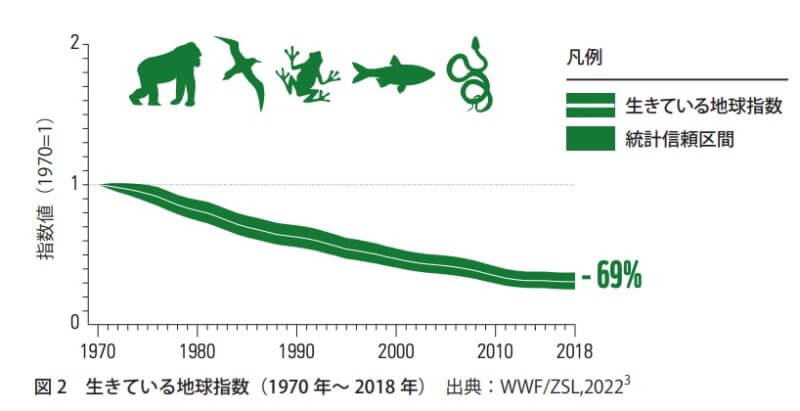

また、世界自然保護基金(WWF)の「Living Planet Report(2022)」では、1970〜2018年の間に地球全体の脊椎動物個体群は、平均69%消失していると発表しています。

引用:WWF

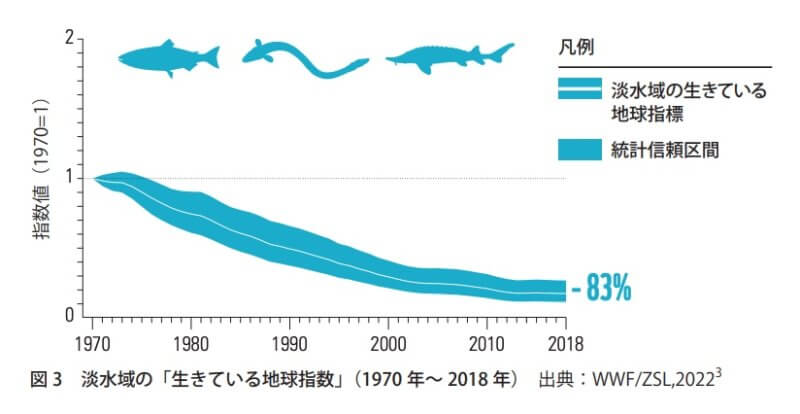

その中でも、淡水域の野生生物個体群が深刻な打撃を受け、平均83%減少しています。

引用:WWF

(2)生物多様性を脅かす主な原因

世界的に、生物の絶滅が急増したのは、20世紀以降の100年間と言われています。

そして、その主な原因は「人間の営み」にあるとされているのです。

具体的には

- 人間の直接的活動

- 人間による自然への働きかけの減少

- 人間が持ち込んだ外来種

などが挙げられています。

それぞれについて、確認していきましょう。

①人間の直接的活動

人間の直接的活動には、以下のような活動が挙げられています。

- 土地の開発

- 採鉱

- インフラの整備

人間にとっては、快適な生活を送るために必要な活動である一方、自然環境やほかの生物にとっては、生態環境を圧迫する行為に当たるのです。

例えば

- 木々の伐採

- 河川改修

などの開発によって、自然環境は劇的に変化してしまい、多くの生物の住み家が失われることに繋がります。

また、

- 堤防のコンクリート化

- ダム建設

などの「災害防止目的の整備」についても当てはまります。

国連の報告書では、年々増加している漁獲の乱獲についても、「海洋の生態系バランスを破壊する可能性がある」として指摘されています。

②人間による自然への働きかけの減少

生物の中には、人間の生活に依存する種も存在しています。

例えば、ため池や田畑など人の手が加わった

- 里地

- 里山

を生息の拠点としている生物がこれに当たります。

しかし近年、

- 少子高齢化による人口減少

- 都市部への人口流出

によって、里地・里山の利用が減少している傾向にあります。

里地・里山に人の手が入らなくなった結果、タガメなどの人間と共存してきた生物が、絶滅の危機に瀕しているのです。

また、狩猟の減少によって増加したシカやイノシシなどによる

- 農林業への被害

- 自然植生

への影響も懸念されています。

③人間が持ち込んだ外来種

本来その地域には存在しなかった「外来種」を人間が連れてくることで、既存の自然環境にさまざまな被害が生じるケースもあります。

例えば、1990年代の滋賀県・琵琶湖では、人間の都合で放流された外来種である

- ブラックバス

- ブルーギル

が爆発的に増加しました。

これらの外来種は

- 地域固有の在来生物を食べる

- 在来生物の生育場所を奪う

など、被害をもたらす傾向にあります。

また、外来種だけでなく、動植物に対して毒性をもつ

- 農薬

- 塗料

などの「化学物質」も大きな影響を与える可能性があるとして、危険視されています。

4、生物多様性に対する環境省の取り組み

前述の通り、世界各地で「自然と人間の共生」を目指した取り組みが活発化しています。

日本では、環境省が「生物の多様性に関する条約」に基づき、ガイドラインを設定しました。

生物多様性の管理・保全などを目標に、以下のような取り組みを行っています。

- 国内希少野生動植物の保護や繁殖

- 外来生物への対策

- モニタリングサイト1000

最後に、これらの取り組みについて見ていきましょう。

(1)国内希少野生動植物の保護や繁殖

国内の希少野生動植物をピックアップすることで、効率的に希少種を保全する活動が行われています。

例えば、保護増殖事業の対象生物には

- イリオモテヤマネコ

- アマミノクロウサギ

- イヌワシ

- アホウドリ

- トキ

- タガメ

などが挙げられています。

また、絶滅危惧の可能性が高い種を対象とした、

- 保護

- 繁殖

- 保全計画の策定

- 生息環境の改善

などの優先的な取り組みが進められています。

参考:希少な野生動植物種の保全|環境省

参考:国内希少野生動植物種一覧|環境省

(2)外来生物への対策

固有在来種を脅かす外来生物への対処を図ることで、生物多様性のバランスを維持する取り組みが行われています。

特に、在来種に対する影響が大きい種は「特定外来生物」に指定し、特別な措置を講じています。

外来生物法により、上記の特定外来生物については

- 輸入

- 飼育

- 栽培

などを原則禁止としています。場合によっては「駆除」することで、生態系の回復を図ることもあります。

また、「未判定外来生物」に指定されている生物もいます。未判定外来生物とは、生態系や人の生命・身体などへの被害について、未だ確認されていない外来生物のことです。

参考:日本の外来種対策|環境省

(3)モニタリングサイト1000

環境省は「生物多様性国家戦略」に基づき、全国の

- 森林

- 干潟

- 海洋中のサンゴ礁

などの生態系に、約1000ヶ所の定点(モニタリングサイト)を設置しました。

モニタリングサイトでは、

- 動植物の生育

- 長期的な生育環境の観察

- 個体数の変化の動向

などに関するデータを全国規模で収集しています。

収集した情報から、

- 生物種の減少

- 生態系の異変

などをいち早く捉え、生物多様性の保全につなげることが目的です。

調査の担い手には、

- 研究者

- NPO団体

- 市民

などが参加しており、多くの協力を得て調査を実施しています。

PoliPoliで公開されている環境関連の取り組み

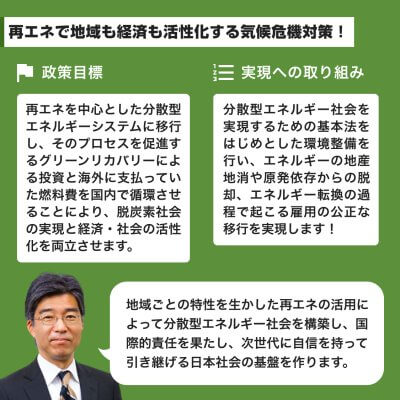

誰でも政策に意見を届けることができる、政治プラットフォームサービス「PoliPoli」では、再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策について、以下のように公開されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|再エネで地域も経済も活性化する気候危機対策!

(1)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策提案者

| 議員名 | 田嶋 要 |

| 政党 | 衆議院議員・立憲民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/JskZ6HJLEgwWJZkKTVZN/policies |

(2)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 再エネを中心とした分散型エネルギーシステムに移行し、そのプロセスを促進するグリーンリカバリーによる投資と海外に支払っていた燃料費を国内で循環させることにより、脱炭素社会の実現と経済・社会の活性化を両立させます。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 分散型エネルギー社会を実現するための基本法をはじめとした環境整備を行い、エネルギーの地産地消や原発依存からの脱却、エネルギー転換の過程で起こる雇用の公正な移行を実現します!

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

今回の記事では、生物多様性について解説しました。

地球には実に様々な種類の生物が存在し、絶妙な生命バランスを保っています。

生物の多様性や自然からの恩恵を大切にし、生態系の保全に配慮した活動に取り組んでいきましょう。