再生可能エネルギーとは、太陽光や風力といった自然によって補充されるエネルギーのことです。

発電時に、温室効果ガス(二酸化炭素など)を排出しないため、環境にも優しいとされています。

今回は以下について分かりやすく解説します。

- 再生可能エネルギーとは

- 再生可能エネルギーにおける日本の現状

- 再生可能エネルギーの今後の課題

本記事がお役に立てば幸いです。

1、再生可能エネルギーとは

再生可能エネルギーとは、太陽光や風力といった利用される量よりも多く、自然によって補充されるエネルギーのことです。

産業革命以降、世界中で石油など大量の化石燃料が利用されてきました。

化石燃料の利用によって排出されるCO2は、地球環境を悪化させる原因の1つと言われています。

地球温暖化とは?原因・影響・日本と世界の対応を簡単解説

また、石油や石炭といった化石エネルギーは、将来的に枯渇することも危惧されています。

こうした状況の中、2015年に採択されたパリ協定では、温室効果ガスの削減目標が掲げられました。

そして、この削減目標を達成する上で重要となってくるのが「再生可能エネルギー」です。

世界的にも、化石燃料から脱却する「脱炭素化」の動きが活発化しており、環境への負担が少ない再生可能エネルギーを導入する国が増加しています。

参考:国際エネルギー機関(IEA)公表データ:2019年の世界のエネルギー関連CO2排出量

(1)再生エネルギーの種類

日本では再生可能エネルギーの定義として、

「太陽光、風力、その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用できると認められるもの(法第2条第3項)」

引用:エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律

というように定めています。

なかでも、普及が進められているものは以下の5つです。

- 太陽光

- 水力

- 風力

- 地熱

- バイオマス

世界各国は、自国の風土や地理的条件をうまく活用した再生可能エネルギーの利用を進めています。

日本では、太陽光発電だけでなく、豊かな水源・活火山などの地理的な特徴を活かした以下が広く検討されているようです。

- 中小水力発電

- 地熱発電

(2)再生可能エネルギーの2つのメリット

再生可能エネルギーには、大きく分けて2つのメリットがあります。それぞれを簡単にご紹介します。

①枯渇の心配がない

再生可能エネルギーは永続的に利用できるとされるエネルギーです。

火力発電や原子力発電は、地球上にある化石燃料やウランが枯渇してしまうと発電することができなくなります。

一方、太陽光・地熱発電は自然環境から得られる永続的な熱エネルギーを利用するので、枯渇するおそれがありません。

そのため再生可能エネルギーは、枯渇するリスクのある化石燃料に代わるエネルギー源として期待されているのです。

②CO2を排出しない

日本の主なエネルギー源は、天然ガス、石炭、石油です。火力発電でこれらを燃やすと、大量のCO2が発生してしまいます。

一方、再生可能エネルギーでは自然現象がもたらす熱や動力から、発電のためのエネルギーを得られるので、CO2を排出しません。

そのため、環境に負担をかけないクリーンなエネルギーとして注目されているのです。

2、再生可能エネルギーにおける日本の現状

2019年時点で、日本のエネルギー消費量は世界第5位です。

国内発電量の約8割が石油や石炭、天然ガスといった化石燃料から作られており、その大半を海外からの輸入に頼っています。

これは、先進国のなかでも特に輸入依存度が高い状況と言えます。

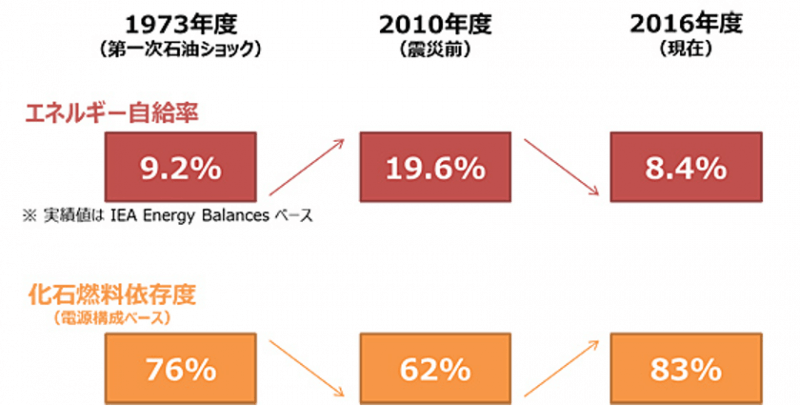

画像出典:経済産業省 エネルギー庁

また東日本大震災による原子力発電所の稼働停止に伴い、日本のエネルギー自給率はさらに低下し、2021年1月時点では10%を下回るほどです。

こうした日本のエネルギー自給の現状に対して

- 海外依存から脱却

- 原子力発電停止に対する補填

という面からも、再生可能エネルギーを利用したエネルギー自給を進める傾向にあるようです。

参考:世界の一次エネルギー消費量 国別ランキング統計・推移(BP)

エネルギー問題とは?日本の現状・原因・解決策を簡単解説

(1)固定価格買取制度(FIT制度)の創設

再生可能エネルギーによる発電の普及を目的として、2012年に「固定価格買取制度(FIT制度)」が導入されました。

FIT制度とは、太陽光発電や風力発電などから生産した電気をすべて電力会社が「固定価格」で一定期間「買い取る」ことを義務付けるというものです。

FIT制度の対象は、以下の5つの発電です。

- 太陽光発電

- 風力発電

- 地熱発電

- 水力発電

- バイオマス発電

この制度により、再生可能エネルギーを利用した発電システムを設置をした事業者や個人は、自家発電した電力を販売できるので、再生可能エネルギーの普及が促進されると考えられています。

(2)世界の導入状況

国際エネルギー機関(IEA)は2020年11月に、再生可能エネルギーに関する年次報告書(Renewables2020)を発表し、「再生可能エネルギーは石炭に代わり世界最大の発電源となる」との見通しを示しました。

2020年に国際エネルギー機関・太陽光発電システム研究協力プログラム(IEA PVPS)が「2019年の世界の太陽光発電市場の導入量速報値に関する報告書(Snapshot of Global PV Markets-2020)」を発表しました。

この報告書によると、太陽光発電システムの年間及び累積導入量は、ともに中国が1位です。

日本は

- 年間導入量:第4位

- 累積導入量:第3位

となっており、補助金や電力購入制度などが影響していると言われています。

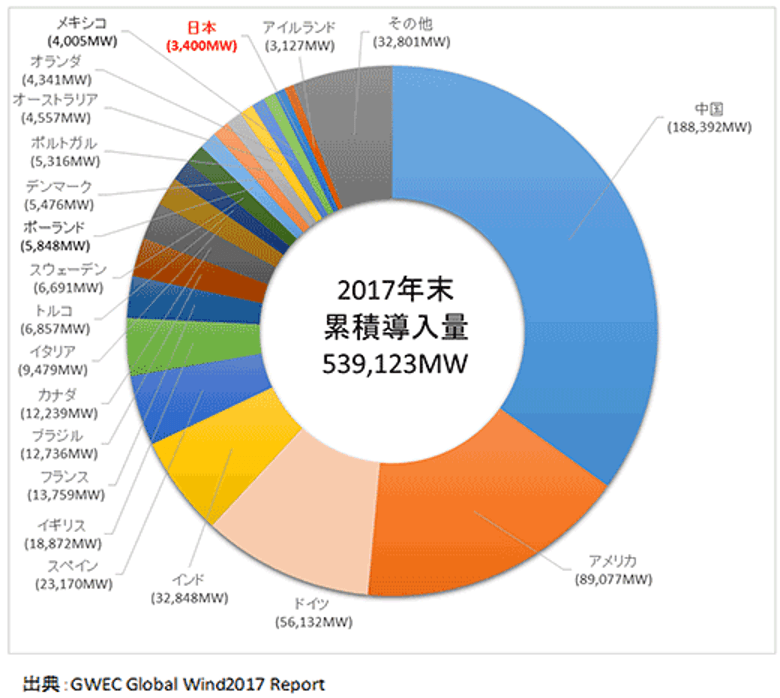

また、風力発電の普及も増加傾向にあります。

2017年における、風力発電の国別導入量は、以下の通りです。

- 1位 中国:約35%

- 2位 アメリカ:約16%

日本は19位で、特に東北地方への設備割合が高くなっています。

画像出典:世界における風力発電の状況 新エネルギー・産業技術総合開発機構

Snapshot of Global PV Markets – 2020

国際エネルギー機関・太陽光発電システム研究協力プログラム(IEA PVPS)報告書

3、再生可能エネルギーの今後の課題

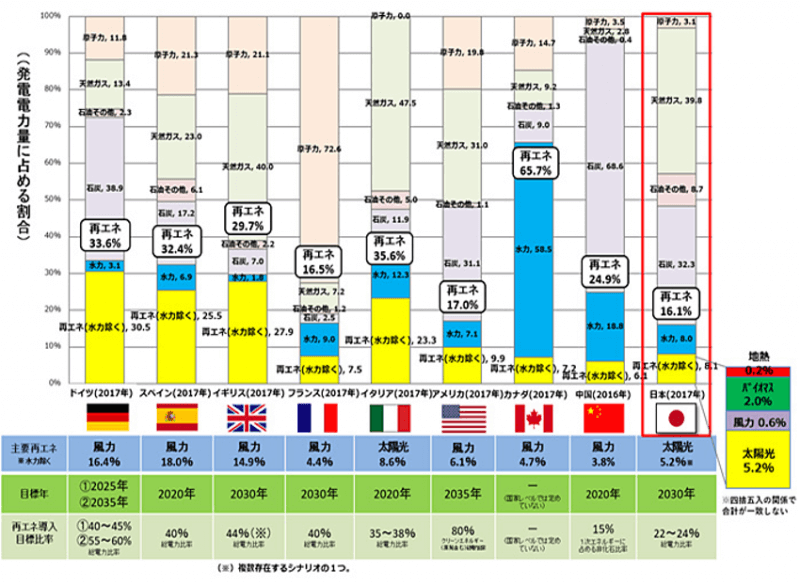

地球に優しい再生可能エネルギーには、様々なメリットがありますが、日本全体の発電量の割合としては、まだあまり高くはありません。

2017年時点で、日本の発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合は約16%です。

一方、ドイツやイタリアでは30%以上、カナダでは約65%となっています。

画像出典:経済産業省 エネルギー庁

画像出典:経済産業省 エネルギー庁

世界各国と比べて、再生可能エネルギーの主力電力化があまり進んでいない理由は、主に以下の2つです。

- 発電が不安定

- 発電コストが高い

最後に、これらの課題についてそれぞれ解説していきましょう。

(1)発電が不安定

再生可能エネルギーは地球上にある自然現象を利用するので、「天候などに影響されやすい」という特徴があります。

太陽光発電なら、季節ごとの日照時間に、風力発電なら、その日の風の強さによって発電量が大きく変化してしまいます。

また日本は島国なので、もし電力が不足した場合に、欧州のように送電線で隣国と融通し合うということもできません。

(2)発電コストが高い

現状でも、

- 再生可能エネルギー導入量割当制度(RSP制度)

- 固定価格買取制度(FIT制度)

などによる、コスト削減の取り組みは行われていますが、国際水準と比べると日本の発電コストはかなり割高です。

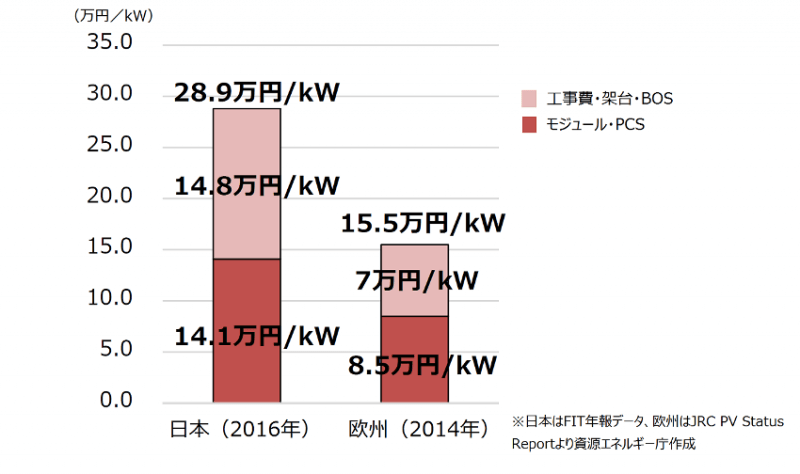

非住宅向け太陽光発電システムの設置コストについて、日本と欧州で比較すると、約2倍もコストに差があります。

画像出典:再エネのコストを考える 資源エネルギー庁

コストが高い状況が続いてしまうと、事業者や個人がシステムを設置するハードルも高く、さらなる普及は困難です。

そのため、海外と同程度の発電コストを実現するための技術開発や制度改革などが求められています。

PoliPoliで公開されている環境関連の取り組み

誰でも政策に意見を届けることができる、政策共創プラットフォーム『PoliPoli』では、再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策について、以下のような政策が掲載されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|再エネで地域も経済も活性化する気候危機対策!

(1)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策提案者

| 議員名 | 田嶋 要 |

| 政党 | 衆議院議員・立憲民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/JskZ6HJLEgwWJZkKTVZN/policies |

(2)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 再エネを中心とした分散型エネルギーシステムに移行し、そのプロセスを促進するグリーンリカバリーによる投資と海外に支払っていた燃料費を国内で循環させることにより、脱炭素社会の実現と経済・社会の活性化を両立させます。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 分散型エネルギー社会を実現するための基本法をはじめとした環境整備を行い、エネルギーの地産地消や原発依存からの脱却、エネルギー転換の過程で起こる雇用の公正な移行を実現します!

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

今回は「再生可能エネルギー」についてご紹介しました。

再生可能エネルギーは、まだ主流とは言えないものの、日本にとってエネルギー自給率を向上させるための大きなカギとなる重要なものです。

豊かな自然環境を守るためにも、再生可能エネルギーの活用が求められています。