「ヒートアイランド現象」とは、都市部の気温が郊外に比べて高くなる現象を指します。この現象は、人や動植物に影響を与える可能性があり、社会問題として捉えられています。

そこで今回は以下について解説します。

- ヒートアイランド現象とは

- ヒートアイランド現象の原因

- ヒートアイランド現象と地球温暖化の違い

- ヒートアイランド現象に対する政府の取り組み

1、ヒートアイランド現象とは

ヒートアイランド現象とは、都市の気温が周辺地域よりも高くなる現象のことです。

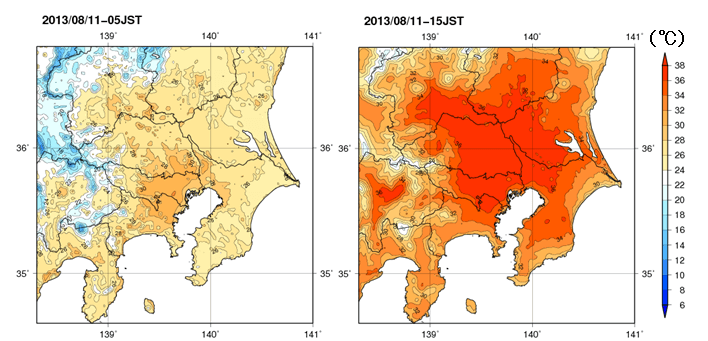

以下の図は、気象庁が公式ホームページで公開している関東地方の2013年8月11日午前5時の気温分布図です。

画像出典:気象庁

画像出典:気象庁

右図の赤くなっている部分から、東京23区周辺が郊外と比較して高温になるヒートアイランド現象になっていることがわかります。

環境省は、ヒートアイランド現象が人と動植物に影響を与えていると指摘しています。その内容を確認していきましょう。

(1)人への影響

高温化によって、夏場の熱中症や睡眠障害などの恐れがあります。さらに、大気汚染による悪影響も懸念されています。

都市部だけ気温が高くなると、「熱対流」という現象が起き、大気が拡散されにくくなり、大気汚染に繋がると言われているのです。

(2)動植物への影響

環境省によると、国立科学博物館(東京都目黒区)が保有している附属自然教育園の園内の生物相が1950年から2002年にかけて大きく変化していると言われています。

温暖な気候で育つ植物の「シュロ」は、1950年の3本から1802本に増え、環境の変化に弱い「杉」は同じ期間に121本から10本に減っています。

2、ヒートアイランド現象の原因

ヒートアイランド現象の原因としては以下の3つが挙げられます。

- 地表面被覆の人工化

- 人工排熱

- 高密度化

(1)地表面被覆の人工化

地表面被覆の人工化とは、地球の表面がアスファルトやコンクリート、プラスチックなどによって包まれることを指します。

アスファルトやコンクリートなどは、太陽光を受けると温度が上昇し続けます。夏の炎天下には、およそ50~60度になる場合もあります。これにより大気があたためられ、気温が上昇します。

(2)人工排熱

人工排熱とは、人工物から排出される熱のことです。

- 自動車

- クーラー

- 工場

- 発電所

- ゴミ焼却場

などの人工物から出る排熱により大気があたためられます。人工排熱はヒートアイランド現象だけでなく、地球温暖化の原因にもなっています。

(3)都市の高密度化

高密度化とは、都市に多くのビルが密集している状態です。高密度化により、空気の流れがよどみ、熱が滞留し、換気機能が失われます。

また、地表面から見上げたときの空が見える割合のことを「天空率」といいますが、都市部ではビルが多いためにこの天空率の数値が郊外と比較して低いです。

天空率が低いと、日中に地表面に溜まった熱が夜間に放射されません。気温が冷めないまま朝を迎えるので、ますます気温が上がるのです。

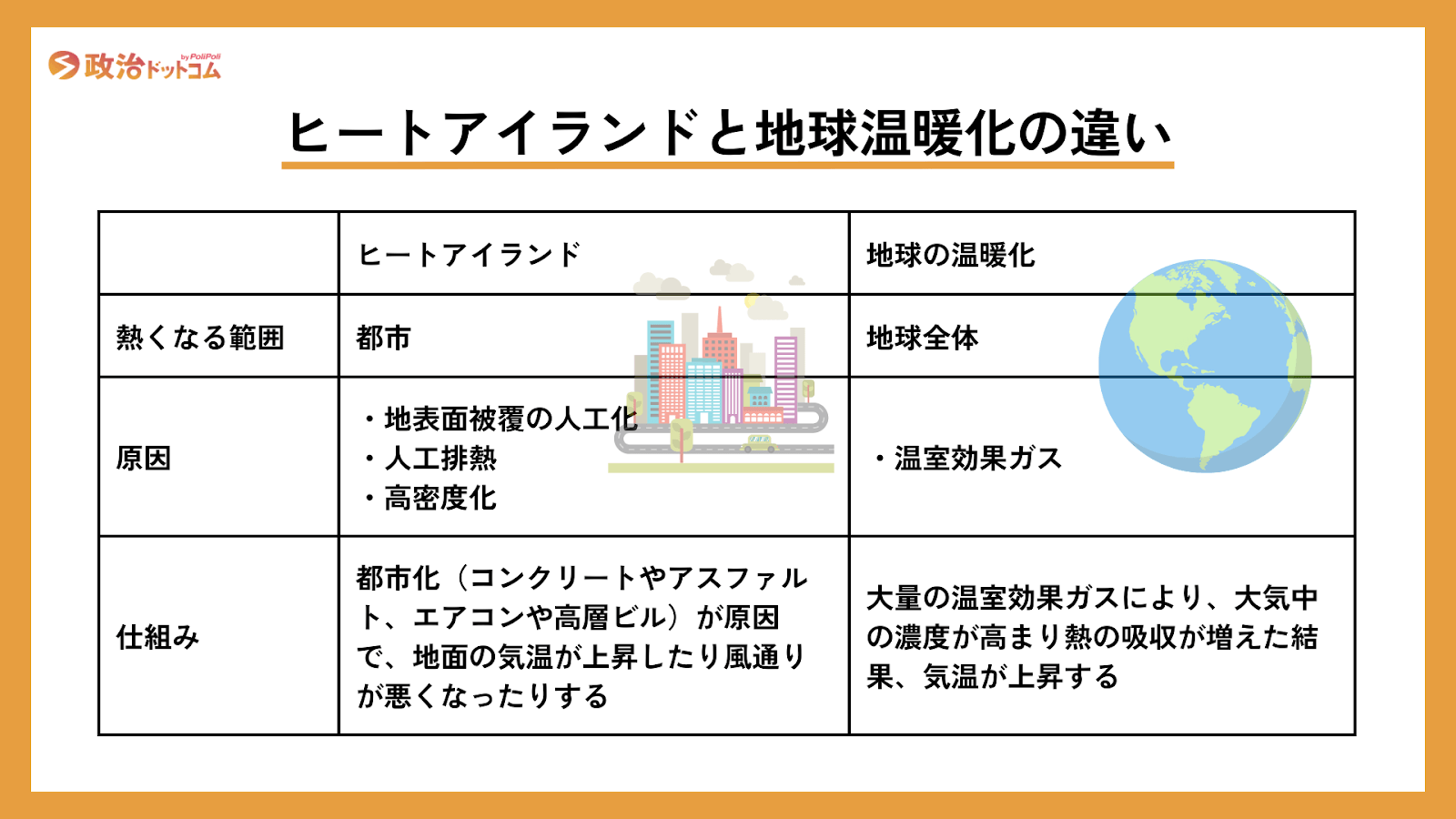

3、ヒートアイランド現象と地球温暖化の違い

ヒートアイランド現象も地球温暖化も、気温の上昇により生活に悪影響をもたらすという点では同じですが、その仕組みや現象の規模は全く異なります。

ヒートアイランド現象は、人工的な構造物や排熱を主な原因としていますが、その影響範囲は都市部を中心とした限定的なものです。

しかし地球温暖化は、二酸化炭素などの温室効果ガスが増えることによって気温が上昇する現象であり、その影響範囲は地球全体に及びます。

参考:気象庁

地球温暖化については以下の関連記事でご紹介しています。

地球温暖化とは?原因・影響・日本と世界の対応を簡単解説

4、ヒートアイランド現象に対する政府の取り組み

ヒートアイランド現象を解決するために、国はさまざまな対策を講じています。

主な取り組みである

- 緑化推進

- 低炭素まちづくりの推進

- 建築物の省エネ性能向上

- 雨水や下水再生水の利用

について見ていきましょう。

(1)緑化推進

屋上や壁面の緑化は、都市におけるヒートアイランド現象の緩和や低炭素化などの観点から、全国的に取り組みが進められています。

国土交通省は、同省が入居するビルに「屋上庭園」をつくり、ヒートアイランド現象に対する緑化の効果を測定しています。

屋上庭園では、チョウ、トンボ、バッタ、カマキリ、ハチ、ヒヨドリ、セキレイ、鳩などが確認され、次のような効果が得られるとしています。

- 夏場の室温の上昇抑制

- 騒音の低減

- 生理的心理的効果

- 火災からの建物保護

- 都市気象の改善

- ヒートアイランド現象の緩和

- 過剰乾燥の防止

- 省エネルギーの推進

- 空気の浄化

参考:国交省

(2)低炭素まちづくりの推進

国交省、環境省、経済産業省は、まちづくりの一環として低炭素化を進めることで、ヒートアイランド現象の改善につながるとしています。

低炭素化とは、二酸化炭素の排出量を減らす取り組みを指します。人々がこれまでの生活水準を落とすことなく地球温暖化を抑制できるとしているので、日本だけでなく世界的に見ても注目されています。

具体的には、バス路線の新設、鉄道の運賃設定や運行ダイヤの改善、都市公園の整備などがあります。

(3)建築物の省エネ性能向上

政府は「住宅や建築物の省エネ性能を向上させよう」と訴えています。

特に都心の建築物は年々規模が大きくなり、多くの人々が利用します。そのため、大規模建築物を省力化することで、ヒートアイランド現象の対策に効果があると言われています。

そこで国交省は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下「省エネ法」)を改正して、住宅・建築物の省エネ性能向上を達成しようとしています。

具体的な施策として、以下が挙げられます。

- 断熱、空調、照明を、省エネ技術を搭載した最新のものに切り替え

- 新築やリフォームで省エネ技術を取り入れたときに助成金やポイント付与

- 省エネ効果の高い窓などの断熱と空調、換気、照明設備を取り入れた省エネビルに法人税などの特例措置

参考:国交省

(4)雨水や下水再生水の利用

国交省は、雨水や下水再生水を使ったヒートアイランド現象対策にも乗り出しています。

例えば、地中に埋められた「浸透ます」に溜まった雨水を、地上につくった水路に流すなどの試みが検討されています。

ただ、年143億立方メートルの下水処理水のうち、再利用されているのは約1.3%です(2016年度、国交省データより)。下水再生水を増やして地上の水を増やせば、冷却効果が期待できるかもしれません。

参考:国交省

PoliPoliで公開されている環境関連の取り組み

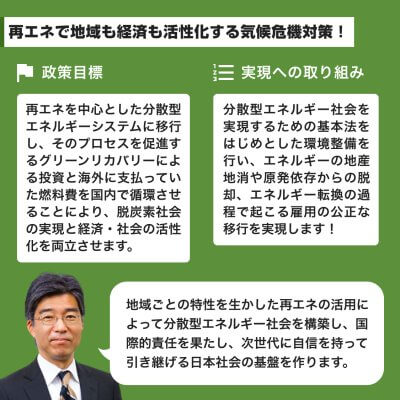

誰でも政策に意見を届けることができる、政治プラットフォームサービス「PoliPoli」では、再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策について、以下のように公開されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|再エネで地域も経済も活性化する気候危機対策!

(1)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策提案者

| 議員名 | 田嶋 要 |

| 政党 | 衆議院議員・立憲民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/JskZ6HJLEgwWJZkKTVZN/policies |

(2)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 再エネを中心とした分散型エネルギーシステムに移行し、そのプロセスを促進するグリーンリカバリーによる投資と海外に支払っていた燃料費を国内で循環させることにより、脱炭素社会の実現と経済・社会の活性化を両立させます。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 分散型エネルギー社会を実現するための基本法をはじめとした環境整備を行い、エネルギーの地産地消や原発依存からの脱却、エネルギー転換の過程で起こる雇用の公正な移行を実現します!

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

まとめ

今回はヒートアイランド現象の原因や対策についてご紹介しました。

世界規模で問題となっている地球温暖化と合わせて、これからも政府の取り組みに注目していきたいですね。