浅野哲 あさのさとし 議員

1982年東京都生まれ。青山学院大学大学院修了。

日立製作所を経て、大畠章宏 元衆議院議員の公設秘書に。

2017年衆議院議員総選挙に初当選(3期)。

2024年10月、国民民主党学生部が初めて党に政策提言を行いました。その提言の一つ、扶養控除の年収上限引き上げ(いわゆる「年収の壁」問題)は、党の公約に反映され、実現しました。また、2025年6月2日には2回目となる提言を学生部が党に提言を行いました。学生の声が、どのようにして党に届き、国の政策を変える力になっていくのか。

今回のインタビューでは、国民民主党青年局長として学生部との橋渡し役を担う浅野哲議員に、提言が政策になるまでのプロセス、そして、若者の政治参加やAIを活用した政策づくりについて、お伺いしました。

(前回インタビュー:https://say-g.com/interview-asano-satoshi-8109)

(取材日:2025年5月15日)

(文責:株式会社PoliPoli 井出光)

若き力の結集点:国民民主党の青年局と学生部

ー国民民主党における青年局の役割や活動について教えてください。

国民民主党の青年局は、国会と地方議会で活動する49歳以下の議員が集まっている組織です。主な役割は二つあります:

(1)党の政策意思決定や党の取り組みについて、執行部や執行部役員とは異なる視点やアイディアを提供する。

(2)局員同士が選挙や日常の活動をお互いサポートする、ネットワーク構築などの互助会的な役割。

さらに党の学生部との交流をすることで、新しい価値観や新しい社会の変化をいち早くキャッチすることも重要なミッションです。

ー現在、青年局が最も力を入れている活動は何でしょうか。

短期的には、7月の参議院選挙に向けた新人候補のサポートが最大のミッションです。国民民主党からは、若く有望な候補者が多数立候補予定ですので、全力で応援していきます。

長期的な視点では、学生部との交流を深め、価値観の幅を広げ、新しい視点を得るという取り組みを、今後さらに強化していきたいと考えています。

ー国民民主党は「103万円の壁」問題など生活目線の政策を打ち出し、躍進しています。国民民主党の学生部の役割と、浅野議員が感じる学生の意識について教えてください。

国民民主党の学生部は、もともとごく少人数のインフォーマルなグループから始まりました。メンバーが増えたことを受け、昨年初めに党の公認組織となった、まだ新しい組織です。

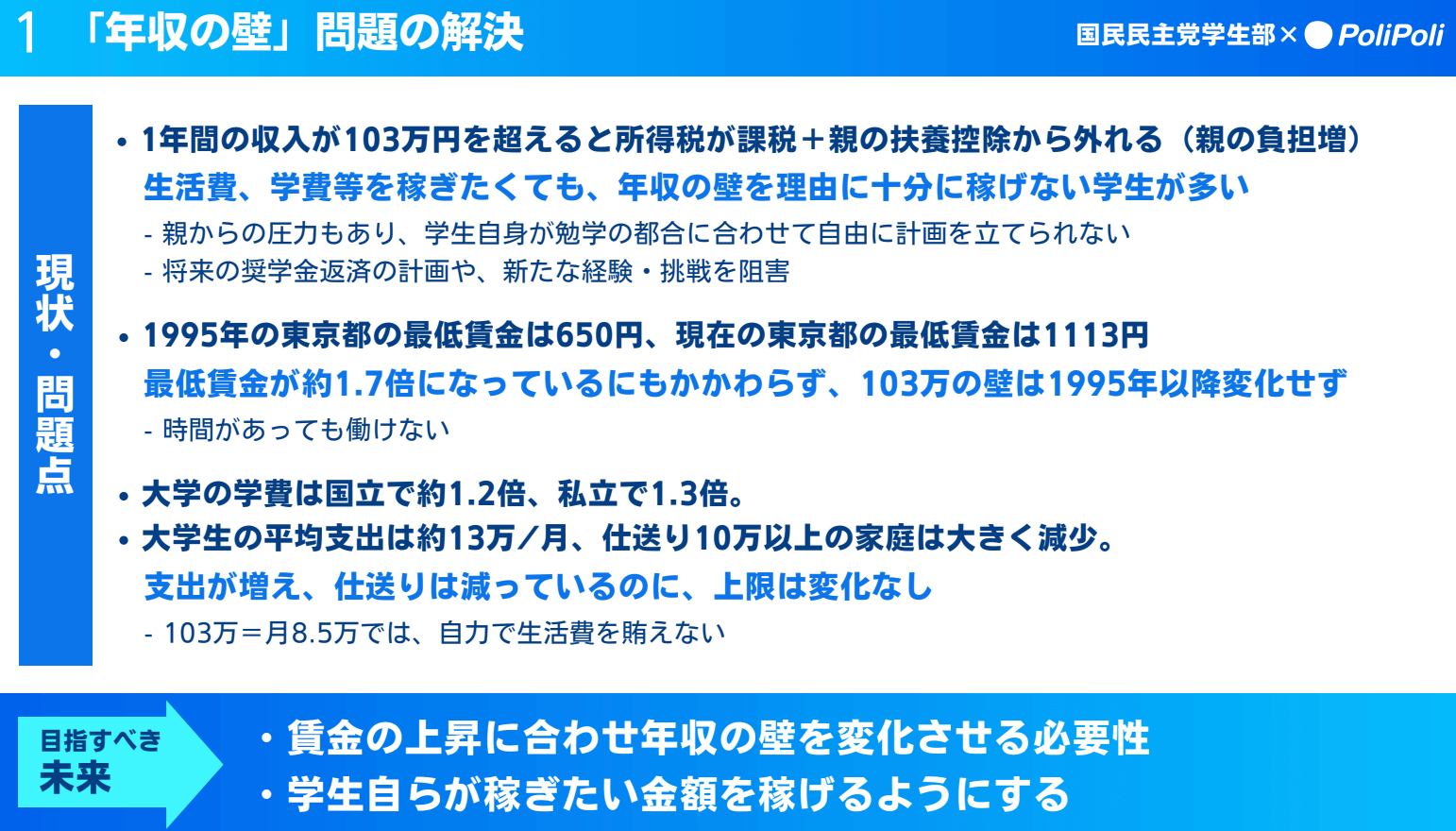

しかし、発足後すぐに政策提言を行い、その一つが、2024年の学生視点での「年収の壁」問題でした。この提言が党の公約となり、社会的な注目を集め、政策実現につながったことは、学生部が果たした非常に大きな役割だったと言えます。

(国民民主党学生部から党へ提言を渡す様子(2024年10月1日)

(学生部の提言(一部)2024年)

わずか1年で大きな成果を上げた学生部ですが、メンバーの意識や活動レベルも飛躍的に高まったと感じています。当初は街頭活動の手伝いやポスター貼りといった実務サポートが中心でしたが、今では政策の勉強会や提言活動にも積極的に取り組んでおり、組織として大きく進化したという印象です。

ー学生部の意識が変わったきっかけは何だと思われますか。

やはり、自分たちの提言が国民民主党を通じて政府に届き、実際に政策として実現したこと、そして党自体の躍進が大きいのではないでしょうか。自分たちが関わる政党が社会から注目され、支持を広げていく姿を見て、メンバー自身の自信につながり、さらに高い目標を目指す原動力になっていると思います。

ー学生部の提言から、政策面で新たな発見はありましたか。

昨年の提言内容を振り返ると、全く新しい政策テーマがあったわけではありません。「103万円の壁」も、主婦層やアルバイトの方々の課題としては以前から認識されていました。しかし、そこに「学生」という視点が加わったことが重要でした。私たちは、この問題を学生の視点で捉えきれていなかったのです。

学生部の提案がきっかけとなり、私たちの発言や行動が変わり、それが政府を動かし、学生の「年収の壁」引き上げにつながりました。大人も学生も問題意識は共有していても、学生は私たちとは少し異なる角度から問題の原因を見ている。その視点は非常に参考になります。

(国民民主党学生部と浅野議員(2024年10月1日))

AIが拓く、政策共創の時代

ー今、まさにまとめている2025年の学生部の提言(※取材当時)は、AIを活用しています。AIは政策提言にどう活かされるのでしょうか。

AIを使った政策提言を見て感じたのは、政治の専門家でなくても、AIを活用すれば社会課題を的確に捉え、完成度の高い政策を提案できる時代になったということです。

これまでは「政策は政党や政治家が作り、国民が評価する」のが一般的でした。しかしこれからは、政治家も国民も一緒になってAIを使い、新しい政策を共創していく、そんな時代になるのではないでしょうか。国民民主党は「支援者や有権者と共に作る政党」を掲げてきました。AIは、その理想を実現するための強力なツールになると期待しています。

【プレスリリース】2025年6月2日 国民民主党学生部の政策提言手交:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000237.000032735.html

ーAIによって国民が政策共創に参加しやすくなると、国会議員の役割は変わっていくのでしょうか。

様々な立場の人の意見を聞き、課題を解決しながら全体の利益を最大化するという、国会議員の基本的な役割は、AIが普及しても大きくは変わらないでしょう。しかし、AIの活用によって、議員に寄せられる意見や提案の質は格段に向上するはずです。それは私たち議員にとっても非常に有益ですし、本来取り組むべき議論に集中できるようになるかもしれません。結果として、政党や議会の議論の質が高まり、政府の政策決定にも良い影響を与える。AIは、国民、議員、政府の三者にとってプラスとなる相乗効果を生む可能性を秘めています。

ー一般的には、まだ若者の政治参加は十分とは言えないと思います。参加を促すためにはどのような取り組みを考えていますか。

学生部の活動とは別に、党本部では「AIソーシャルリスニング」に取り組んでいます。これは、特定のテーマについて、まだ漠然とした考えでも、とにかく意見を出してもらい、それをAIが分析・整理するというものです。学生部のように政策を練り上げるには時間と労力がかかります。しかし、まずは気軽に意見を言ってもらい、政治への関心の入り口を広げるという意味では、このソーシャルリスニングが有効な手段になるかもしれません。次の参議院選挙に向けて、すでに多くのご意見をいただいており、日々増え続けています。AIで分類・分析し、すぐに反映できるもの、中長期的な検討が必要なものに分け、参院選に向けた政策に盛り込む作業を進めています。

これまで政治参加が進まなかった一因は、政治が「閉ざされた世界」だったことにあると思います。「政治の世界に入らないと、政治は変えられない」という固定観念がありました。しかしこれからは、現実社会と政治の間にAIが介在することで、誰もが政策的なボールを投げやすくなり、政治側もそれを受け止めやすくなるでしょう。そうなれば、政治参加へのハードルは一気に下がるはずです。国民民主党だけでなく、他の政党もソーシャルリスニングに取り組み始めています。「政治は当選した人だけがやるもの」という時代は、もう終わりを告げようとしているのかもしれません。

「つくろう、新しい答え。」政策を伝え、皆でつくる

ー改めて、若者の声を政治反映させる重要性についてどのようにお考えでしょうか。

国会で議論される政策の多くは、5年、10年という時間をかけて社会に浸透していきます。今の学生も10年後には社会の中心を担う存在です。

だからこそ、中高生であっても、「自分が社会に出た時にどんな世の中であってほしいか」を今、声に出してほしいのです。「10年後にこれが必要だ」と難しく考える必要はありません。「今、何に困っていて、何が必要か」を教えてほしい。10年後の自分が希望を持てる社会に近づけるために、今、声を上げることが大切なのです。AIの登場で、ソーシャルリスニングのように意見を届ける手段は今後ますます増えていきます。政治にメッセージを送るチャンスがあれば、ぜひ積極的に活用してほしいですし、まずは政治に関心を持ってもらいたいですね。

ー今後の活動について教えてください。

これまでの活動は一定の成果を上げましたが、同時に課題も見えてきました。学生部のメンバーからもそうした声が上がっており、次のステップを考える時期に来ています。活動のクオリティをさらに高めていきたいですね。

国民民主党は、政策の「作る」部分にフォーカスしてきました。次の課題としては2つあると考えています。

一つ目は、政策を「伝える」力。私たちはこれまで政策を「作る」ことに注力してきましたが、どんなに良い政策も、国民に伝わらなければ意味がありません。AIやSNSなどのデジタルツールも活用し、どうすれば効果的に「伝える」ことができるのか。ここでも学生の視点が重要になると考えています。

二つ目は、「皆で作る」というプロセス。たとえば、30人のグループで意思決定する際、中心メンバー5人だけが満足し、残りの25人が納得しない政策では意味がありません。ただ政策を作れば良いのではなく、プロセスに参加した全員がある程度納得できるものを、皆で作り上げることが重要です。

今の政治は、どこかで誰かの不満を置き去りにしている部分があるかもしれません。

ーまさに、民主主義そのものにも連なる課題ですね。

結局、皆が納得しない政策は評価されませんし、一部の人だけが満足する政策は意味が薄れてしまいます。国民民主党のスローガン「つくろう、新しい答え。」は、まさにそこを指しています。

いきなり大きなことを目指すのではなく、まずは小さなプロジェクトで試行錯誤を繰り返しながら、この「皆で作る」ということにもしっかりと取り組んでいきたいと考えています。