野田聖子 のだせいこ 議員

1960年福岡県出身。上智大学外国語学部を卒業後、1983年に帝国ホテル入社。

1987年、史上最年少の26歳で岐阜県議会議員に当選。

1993年の第40回衆議院議員選挙に立候補し、初当選(11期)。

郵政政務次官、郵政大臣、自民党政務調査会副会長、筆頭副幹事長などを歴任。

離党、復党を経て、総務大臣、幹事長代行、

内閣府特命担当大臣(地方創生、少子化対策、男女共同参画)を歴任。

若者の政治への関心および主権者意識を高めるため、公益社団法人日本青年会議所では、2023年より「政策甲子園」を主催しています。これは全国の高校生を対象とした政策コンテストで、参加者は現状の社会課題を調査し、解決に導く政策の立案、そしてプレゼンテーションを行います。

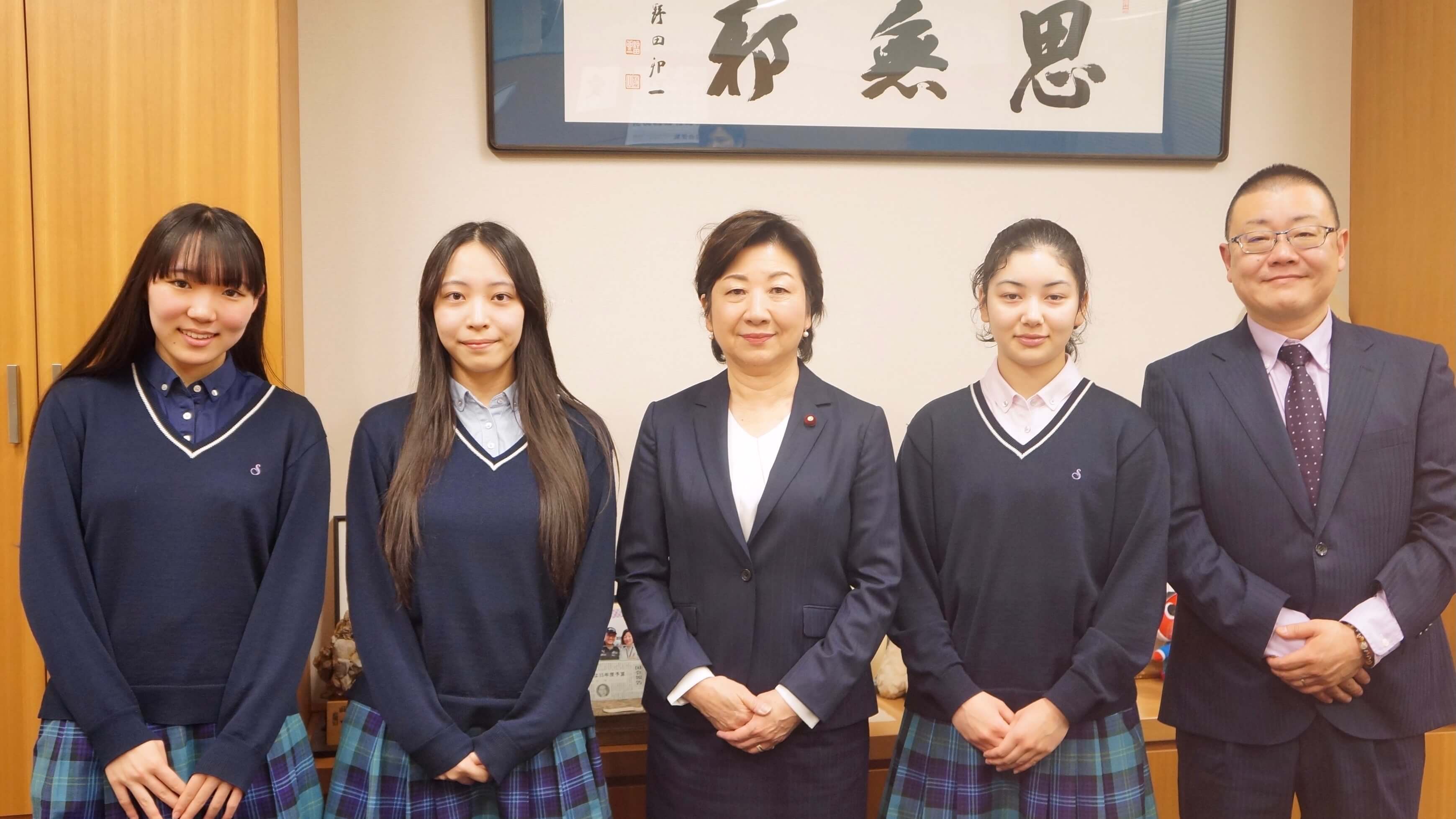

2回目となる2024年度の大会には計253チーム、759名が参加。その中から「設定テーマ部門」で頂点に立ったのが長野県の佐久長聖高等学校です。発表内容は、養子縁組をめぐる課題を解消し、子どもたちが幸せに暮らせる社会の実現をめざす政策。今回、長くこの問題に取り組んできた野田聖子議員とチームメンバーとの対談が実現しました。

(取材日:2025年5月28日)

(文責:株式会社PoliPoli 秋圭史 )

子どもを育てられない人と、子どもが欲しい人のミスマッチを解消したい

ー最優秀賞おめでとうございます。まずは、どのような政策を発表されたのか教えてください。

佐久長聖高校:

私たちは、「支援が必要」と自治体が判断した妊婦さんが全国に56,725人もいることを知り、子どもを育てる余裕のない孤立した妊婦さんの問題に着目しました。この問題の受け皿として「特別養子縁組」がありますが、現状では子どもを受け入れる養親が圧倒的に不足している、という課題があります。

その背景には血縁関係を重視するあまり関係構築に不安を抱いたり、「手放したくない」という実親の葛藤で同意が得られなかったり、いくつかの要因があります。要するに「血が繋がっていなければ本当の家族ではない」という旧来的な社会の価値観が現状のミスマッチの一因になっていることを知りました。

そこで私たちは、今の日本に必要なことは血縁主義の考え方をなくして養育者家族の多様性を認めていくことだと感じました。そこから「子どもがのびのびと育つことのできる環境を地域社会で支えていこう」というテーマを設定したのです。このテーマを支えるために考えたのが、次の2つの政策です。

1つめが、養親と実親が共に成長を見守ることができる仕組みづくりです。専門家に聞いたところ、養親と実親の「斡旋期間」という期間があります。現状、それがあまり認知されていないので、政策にして国が支援する必要があると考えました。この政策によって、自分の子を育てたいと希望する実親は子育てを諦めることなく成長を見守ることができ、養親は1人で悩まずに子育てができるため不安の軽減が期待されます。養子は自分のルーツを知ることもでき、安定した家庭で育つことで自己肯定感を持って未来を担う大人に育つことができると思います。

懸念点として、養親と実親のトラブルや実親による児童虐待があります。そこで私たちは各県にサポートセンターを設置することを提案しました。サポートセンターでは養子縁組をした家庭どうしで相談できる互助コミュニティを作ります。他にもサポートセンターで産婦人科オンラインというチャットサービスと連携し、不安を抱える妊婦さんに特別養子縁組という選択肢を提供します。養親になりたいと考えている人が当事者などに質問できる場も設けたいと思っています。

さらには、地域の高齢者など親以外の人が子育てに関われるようにします。未来の宝である子どもの成長は地域全体で支えていくべきだと私たちは考えています。このように、独立した支援団体ではなく政府を含む社会全体で取り組めば、養子縁組にとどまらず子育てを包括的に支えられると考えています。

2つめの政策は、子育て支援の見直しです。現在、金銭的なサポートは増えていますが、物価の高騰を考慮すると現物支援の方が効果的なのではないかと考えました。その受け渡しをサポートセンターで行います。各都道府県にサポートセンターを設ければ、使わなくなったお下がりなどを簡単な手続きで寄付でき、困っている人も簡単に受け取れます。

これら2つの政策を通して、「血縁関係のある親だけで子育てをすべき」という価値観から、「多様な家族の形があって当たり前」という価値観に変えていきたいと考えています。

ーこの問題に取り組もうと思った理由は何ですか。

佐久長聖高校:

養子縁組を扱ったドラマを見たことや、祖母が養子だったこと、学校の探究の授業で赤ちゃんポスト(または「こうのとりのゆりかご」)について調べたことなど、メンバーそれぞれにきっかけがあります。子どもができなくて悩んでいる人もいるのに、放棄したり虐待したりする人もいるというミスマッチな状況を変えたい、という思いが動機になっています。

養子縁組は血縁がなくても幸せな家族を築ける制度なのに、海外に比べて日本では普及していません。認知度も低く、理解を得るのも難しいのが現状です。一人でも多くの子どもたちに家庭的な環境で育ってほしい、という思いで政策づくりに取り組んできました。

「法律婚をしていなければ子どもを産むべきではない」という圧力

ー野田議員は女性活躍や子育て支援に長く取り組んでこられましたが、養子縁組をめぐる状況についてはどのように考えておられますか。

野田聖子議員:

私が所属する自由民主党の議員はほとんどが男性で、(議論や政策に)あまり「子ども」というワードが出てきません。古い世代の男性は育児に関わってこなかったので、子育て政策に関するディスカッションができないのです。かつて予算委員長を務めたことがあり、予算委員会は特に重要な国の政策を話し合う場であるにも関わらず、与党からも野党からも子どもの政策について抜本的な議論が出てこなかったことに驚きました。

だから私は、男性議員たちとの競合を避ける意味でも子どもに関する政策をライフワークにしてきました。同時に私自身も女性なので、女性が国会議員になる上でぶつかる壁も経験してきました。33年前に国会議員になった時は、「政治は男性の仕事」という風潮が強く、「国会議員になるなら妻にも母にもなってはいけない」という社会の圧力がありました。この圧力に立ち向かうことも、法律を作る原動力になってきたと思います。

私自身、48歳で今のパートナーと出会い、もう不妊治療も難しかったので養子縁組を検討しました。でも養親の年齢制限があったり、「気の毒な子どもだから母親は働いてはいけない」という不可解なルールがあったりして、とても悲しい思いをしました。これは結局、養子縁組した後にトラブルが起こっても斡旋した人が責任を追及されないようにハードルを高くしているんですね。

もちろん悪質な斡旋業者がいるのも事実で、「きちんと可視化されたルールを作るべきだ」という議論から生まれたのが「養子縁組あっせん法」です。同じ頃に赤ちゃんポストも話題になりました。日本は先進国で唯一、「法律婚をしていなければ子どもを産んではいけない」という風潮があります。海外では婚外子も普通で、結婚していなくても安心して出産できる環境がありますが、日本は結婚せずに子どもを授かるのは「品がない」とみなされます。特に教育現場がひどくて、少し前まで高校生のカップルで妊娠が発覚したら、女子だけ退学というあからさまな差別がありました。

そんな風潮があるから、妊娠しても誰にも言えずに生み落として命を奪ってしまう。そして女性だけが罪を背負って、男性はまったく追及されない日本は異常といわざるを得ません。このように、さまざまな要因が積み重なって少子化が起こっているので、今回のように高校生の皆さんが主体的にこの問題に取り組んでくれるのは大歓迎です。

ー養子縁組の制度を効果的なものにする上で課題になっていることは何ですか。

佐久長聖高校:

斡旋団体が都市部に偏っていて、長野県にはありません。

野田聖子議員:

そうなんです。昔から偏っていて、「養子縁組あっせん法」ができた同じ年に児童福祉法が改正され、児童相談所に斡旋業務が義務づけられました。ただ児童相談所は虐待やいじめなど、いろいろな問題の解決を担っているので、負担が増え過ぎないよう配慮も必要です。

ー子どもの政策を作る過程において、特にハードルとなる要素は何でしょうか。

野田聖子議員:

やはり古くからの価値観だと思います。養子縁組の法案づくりで動いていた当時は「結婚もせずに子どもを産む人はモラルが低く、国が面倒を見る必要はない」という意見が割と多く聞かれました。また、そもそも「子ども」の優先度が低く、当時は少子化が始まっていたとはいえ経済がまだ順調で、子どもの政策は重要視されていませんでした。今でこそ、人口減少が加速する中で意識が変わってきましたが、当時の時代背景は大きなボトルネックになりました。

佐久長聖高校:

私たちが政策立案で難しさを感じたのは、子どもの利益と大人の利益が必ずしも一致しない、という点です。最近は同性婚や事実婚なども増え、大人が抱く家族観は多様化しています。でも子どもが求める幸せの形って、やっぱり実親と一緒の家族なんです。大人の持つ家族像が変わっているのに子どもの幸せな家族像が変わらないので、そこを合わせていくのが難しいと思います。

野田聖子議員:

「子どもの権利条約」というのがあって日本も批准していますが、その約束事の1つに「すべての子どもが家庭で育てられる国づくり」というのがあります。各国とも取り組んでいますが、日本はとても遅れていて、実親のもとで育てられない子の7割ぐらいが施設で育っているのが現状です。条約に対応する国内法もありませんでした。ようやく3年前に「こども家庭庁」が設立され、国際約束を守るために「こども基本法」ができました。「家庭に恵まれない子は施設へ」という発想を根本的に変えていかないと、養子縁組は普及しないと思います。

養子であることを堂々と話せる世の中に

ー佐久長聖高校チームの皆さんは、今後どのような目標を持っていますか。

佐久長聖高校(関):

私は理系なので政治と関わることは少ないかもしれませんが、医療系に進みたいと考えています。性教育などの側面から困っている人をサポートしたいと思っています。

野田聖子議員:

今、政治の世界では理系が大事。高齢化によって増大する医療費の抑制や、尊厳死の是非など、政治課題の解決には理系が必要です。だから、がんばって!

佐久長聖高校(藤巻):

私は大学でも養子縁組など、社会的養護が必要な子どもを救う活動に取り組みたいと思っています。自治体と協力して啓発や対話ができるカフェのような場を大学に作ったり、大学のリソースを活用してオンライン上に養親と子どものマッチングシステムを作ったり、養子縁組や里親制度が日本の当たり前になるようにがんばりたいと思います。

佐久長聖高校(鈴木):

私は将来デザイン系の仕事に就きたいと思っています。私のように赤ちゃんポストや養子縁組を知らなかった人に対して、このセンシティブな話題をどのように広めていくか、デザインの力を使って取り組んでいきたいと思います。

野田聖子議員:

熊本の病院に設置された日本初の赤ちゃんポストに最初に預けられた男性が、今は大学生になって啓発活動に取り組んでいます。とても素晴らしい青年なので、ぜひ会ってお話してみてください。

「親が子を捨てるなんて」という意見もありますが、さまざまな事情で育てられない場合に、やはり命を守ることを優先できる社会にしたい。命があれば楽しいこともあるし、友人もできますからね。これまで血縁関係にこだわるあまり、養子であることは「隠さないといけない」と考える傾向がありましたが、堂々と言えるのが当たり前だと思います。

私自身も、今の子どもは卵子を別の人から提供してもらって体外受精で生まれた子です。だから血縁関係はないのですが、「家族って一緒に生きていくことで家族になる」といつも言っています。

ーありがとうございます。最後に野田議員から佐久長聖高校の皆さんにメッセージをお願いします。

私たち国会議員は「代議士」といわれるように、私たち自身が何かを考えるというよりは、国民の皆さんに代わってメッセージを届けるのが仕事です。だから、24時間、365日、あなたたちの意見や要望を受け止めたいと思っています。その意見や要望が未来につながり、笑顔を生むものであれば、法律という形で世に送り出します。

私は子育てをしている立場なので、その分野に関しては得意分野です。でも、もし私が得意ではないジャンルの要望があれば、得意な議員につなぎます。だから、代議士である私たちに、ぜひ積極的に意見をぶつけてください。