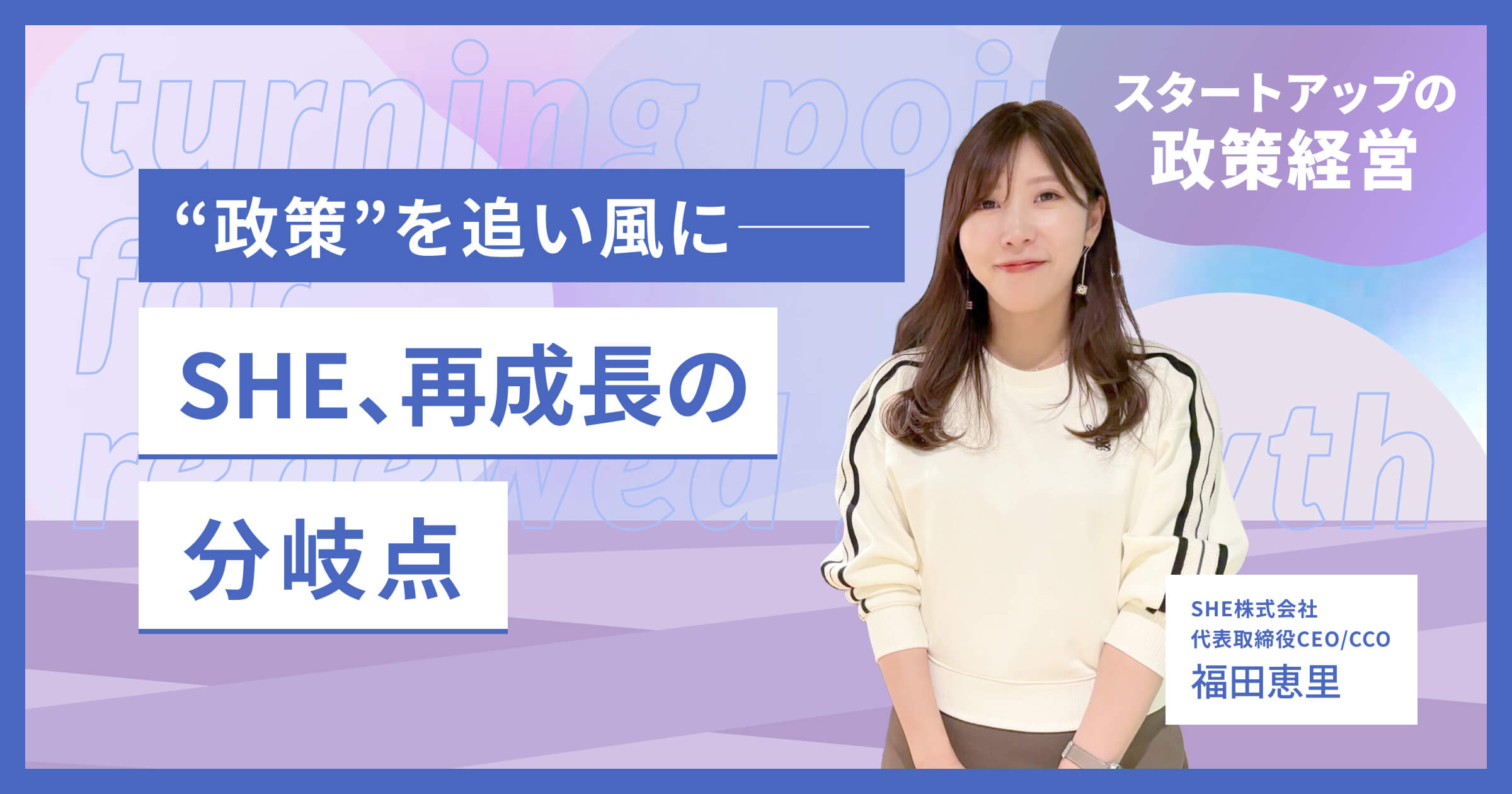

2年間の事業停滞を乗り越え、売上2倍の“再成長”を実現。熱狂的なコミュニティ形成、そして「日本スタートアップ大賞2025」での審査委員会特別賞受賞へ——。

創業8年で累計受講者は20万人を超え、多くの女性の賃上げやキャリアチェンジ、リスキリングの支援に貢献。直近では日本スタートアップ大賞審査委員会特別賞を受賞するなど、社会に大きなインパクトを与え続けるSHE株式会社。ミレニアル女性向けのリスキリング事業を展開する同社は、いかに停滞期を抜け出し、再び急成長を実現したのか。

その裏側には、国の政策を事業の追い風に変える「政策経営」の実践がありました。SHE 代表取締役CEO/CCOの福田恵里さんへのインタビューを通じて、補助金活用の意思決定プロセスから、社内の反発を乗り越えた組織論、そして今後の地方創生にかける想いまで、そのリアルな軌跡に迫ります。

(取材・執筆:君和田郁弥)

福田恵里 SHE株式会社 代表取締役CEO/CCO

福田恵里 SHE株式会社 代表取締役CEO/CCO

1990年、滋賀県生まれ。大阪大学卒業後、株式会社リクルートホールディングスに新卒入社。2017年、SHE株式会社を共同創業。主要事業であるキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」は、累計受講者数20万人以上を誇る日本最大級の女性向けキャリア支援サービスへと成長。2020年、同社代表取締役CEO/CCOに就任。2025年には「日本スタートアップ大賞2025」で審査委員会特別賞を受賞。

事業の“踊り場”を抜け出す、「政策」の追い風

──2年間の事業停滞から一転、売上2倍への急成長を遂げられましたが、その大きなきっかけが経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」による補助金だったとnoteで読みました。まずは、この国の政策を経営戦略に取り入れる意思決定をされた、そのきっかけから教えてください。

当時は会社が創業から7年目を迎え、「社会の公器」になるという次のステップに進む必要性を感じていた時期でした。

私たちが目指す「キャリアのインフラになる」というビジョンから逆算すると、現状の事業成長スピードでは成し遂げられない。そこで、自治体や行政といったステークホルダーとも連携を深めていきたいと考えていたんです。

ちょうどそのタイミングで、岸田政権が「新しい資本主義」を掲げ、リスキリングに「5年間で1兆円を投資する」という政策を発表しました。それを見た瞬間、「私たちの時代が来た」と感じ、この社会の潮目の変化を捉えたいと思ったのが、大きなきっかけです。

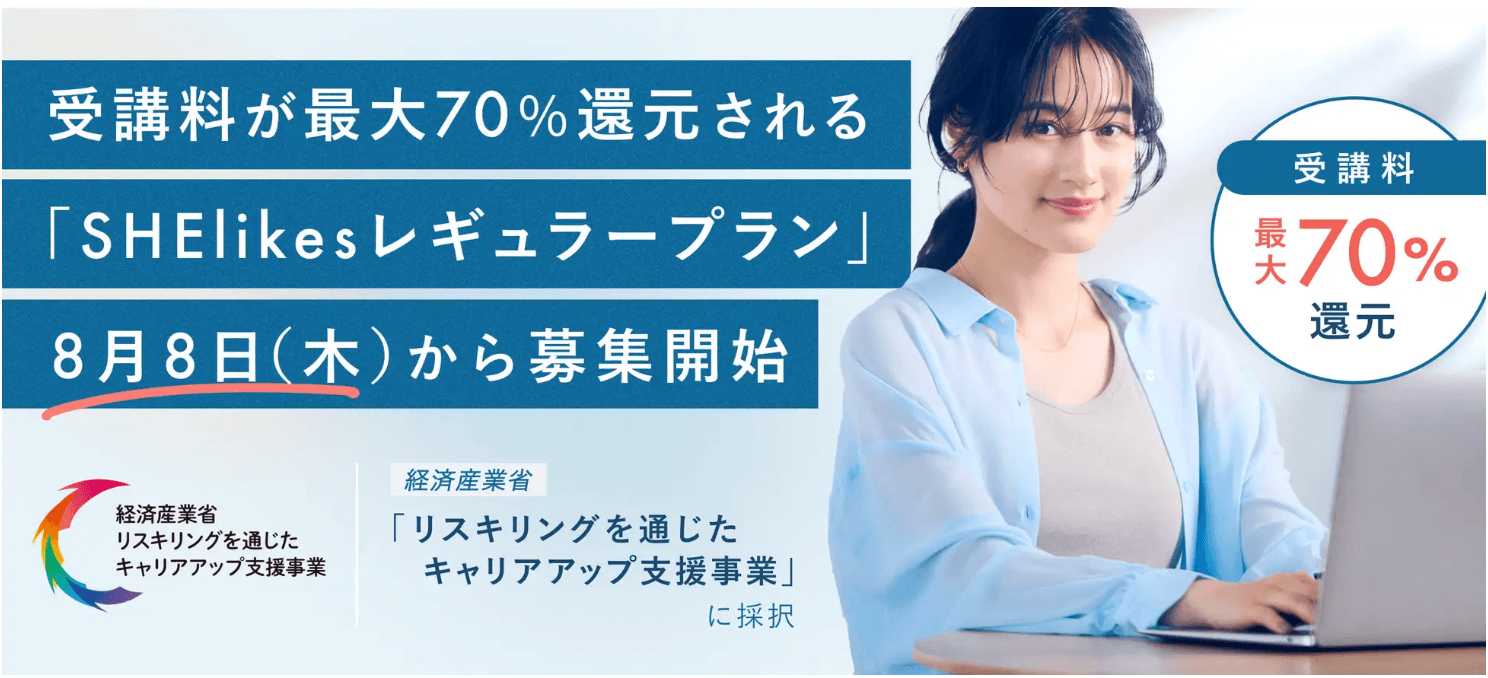

当時、岸田政権がリスキリングに1兆円を投じる政策を発表。福田氏は、受講料の最大70%が補助されるこの機を「価格ネックで諦めていた女性たちの強い武器になる」と確信し、すぐに社内に伝達した。

(画像出典:経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」)

──ニュースで見た情報を、どのように経営判断へとつなげていったのでしょうか。

最初はニュースを見ただけだったので、このリスキリング補助金を活用できるか、採択されるかどうかも分かりませんでした。

この事業は結果的に補助金の予算額が合計850億円規模(令和4年度・5年度の補正予算の合計)あると知ったのですが、ただ当初はその予算が10億円なのか1,000億円なのか、規模感も全く掴めていない状態です。そこで、まずは情報収集の解像度を上げる必要があると考えました。

ちょうどその頃、政策提言プラットフォームを運営するPoliPoliさんと出会い、情報収集やルールメイキング活動を行う上での支援を受ける中で、議員の方々との新しい繋がりが生まれました。 永田町の力学や議員の方々の考えに直接触れることで、社会の動きに対する解像度が上がり、「これは本気で取り組むべき潮目だ」という確信をまず持つことができました。

そのうえで、実際に政策を経営に反映するために、「持続可能性」「社会的インパクト」「ROI(投資対効果)」という3つの視点を大切にしました。

当初は「どこまで本気で取り組むべきか」を判断しかねていましたが、転機となったのは、「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(在職者が転職を目指してリスキリングに取り組む場合に、訓練費用を補助する制度)」という具体的な制度が発表されたことです。

このとき、築いてきた人脈を通じて、事前に事業の予算規模などをヒアリングすることができました。その情報をもとに、フェルミ推定で「もし私たちがこの補助金を活用できたら、どれくらいの投資で、どれくらいのリターンが見込めるか」を計算したのです。

そうした草の根的な情報収集によって仮説の確度を高められたことで、最終的に「自信」を持って投資判断をすることができました。

実行への「葛藤」と、組織に伝え続けた「ビジョン」

──とはいえ、その意思決定に迷いはありませんでしたか。

もう、めちゃくちゃありましたよ(笑)。

まず、補助金の要件に合わせるために、既存のサービスをかなり作り変える必要があったんです。採択されるか分からない事業のために、半年から1年という準備期間を設け、多くの社員の工数を投入しました。

もしこれで採択されなかったら、会社としても厳しい局面を迎える可能性がありました。この1年間は、常に不安を抱えながらプロジェクトを進めていましたね。

──それだけのリスクと不安の中、社内からの反応はどうでしたか。

実は、社内でもかなり反対意見があったんです。

当時100人ほどの組織にとって、このプロジェクトは開発リソースを大きく割く一大プロジェクトです。「そこまでやるのか」という意見は当然ありました。

もう一つは、持続可能性への懸念です。補助金事業は期間が3年程度と区切られていたので、「その2、3年のために、ここまでサービスを作り変えるほどの投資をするのか」という意見も、もっともな指摘でした。

──そうした社内の声と、どう向き合ったのでしょうか。

もう、本当に何回も何回も説明しました。 それしかないなと。

私が伝え続けたのは、この事業の根幹にあるビジョンです。当時、私たちのサービスへの入会を諦める方の理由で最も多かったのが、「金銭的な懸念」でした。受講生の多くは20代、30代で、国の調査による平均年収は370万円ほど。その中で数十万円の自己投資をするのは、本当に勇気がいることです。

私たちが「キャリアのインフラになる」という未来を実現するためには、この金銭的なハードルを下げない限り、広く使っていただけるサービスにはなれない。今回の国の政策は、その課題を解決するためのまたとない追い風なのだと。このビジョンの部分を、何度も何度も伝え続けました。

そうして半年以上の準備を重ね、無事に国のリスキリング事業として採択されたときは、社内も本当に盛り上がりました。そして遂に、2024年8月から補助金を利用した新たなプランを開始することができました。

国のお墨付きがもたらした「売上2倍」

──補助金を活用されたことで、どのような成果が得られましたか。

シンプルに売上が2倍になりました。これが一番大きかったですね。

実は、補助金プランを始める前の2年間は、売上がずっと横ばいの、いわゆる「踊り場」の状態が続いていました。新規事業を立ち上げるなど、あの手この手で状況を打開しようと試みたのですが、なかなかうまくいかなくて。そんな中で、この補助金プランが本当に大きな突破口になってくれました。

加えて、私たちが創業以来目指してきた社会的なインパクトの面でも累計受講者数が20万人を超え、受講生のキャリアチェンジ実績や大きな賃上げも成果として出ています。この補助金プランが、こうしたインパクトをさらに加速させてくれました。

経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」に採択され、受講料が最大70%還元される「SHElikesレギュラープラン」をリリース(画像提供:SHE)

経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」に採択され、受講料が最大70%還元される「SHElikesレギュラープラン」をリリース(画像提供:SHE)

──申請段階から、それほどの成果はイメージされていましたか。

「通ればここまでいくだろう」という仮説は立てていましたが、売上以上に大きかったのが“国のお墨付き”という副次的な効果です。

既存のユーザーの方々が「SHEが国に認められた!」と喜んでくれただけでなく、これまでスタートアップのサービスが信頼できないと感じていた層の方々が、「国が認めているなら安心だ」とサービスの門を叩いてくれるようになったのです。

結果として、新規の入会者数も売上と連動して2倍になり、ユーザー層も30代中心から40代、50代へと明らかに拡大しました。事業が「社会の公器」になっていくための、大きな一歩になったと感じています。

──補助金の採択に続き、直近では経済産業省が主催する「日本スタートアップ大賞 2025」において、審査委員会特別賞も受賞されています。

補助金プランの成果が出始めたタイミングでの受賞だったので、社内と受講生の皆さんのモメンタム(勢い)を、もう一段階引き上げてくれました。

具体的には、まず、採用面で大きな変化がありました。受賞と同時に書いたnoteをきっかけに、「ここで働きたい」という応募が急増したんです。

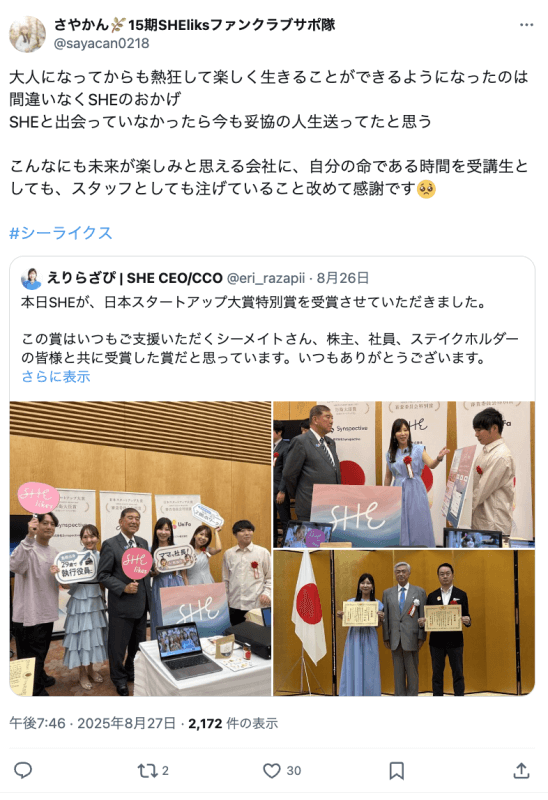

加えて、コミュニティへの影響も絶大で、UGC(ユーザー生成コンテンツ)が爆発しました。私たちが何も言っていないのに、X(旧Twitter)では受賞をお祝いする投稿が約9,000件も溢れました。

https://x.com/sayacan0218/status/1960655253369708802より

投稿の中には「自分がお金を払っている立場なのに、こんなに会社のことを喜べる自分が嬉しい」という声もあり、受講生の皆さんが「ビジョンを一緒に叶える仲間だ」と感じてくださっているのだと胸が熱くなりました。政策への挑戦から始まった一連の流れが、本当に大きな変化を生んでくれたと実感しています。

目指すは「全国制覇」。地方創生にかける想い

──今後の「政策経営」という観点で、高市新総理の誕生などを踏まえ、どのような可能性を感じていますか。

高市新総理の誕生は日本の女性リーダーシップにおける「変革の象徴」だとポジティブに捉えています。SHEとしても、この大きな流れを力に変えていきたい。その中で、今一番やりたいのは「全国制覇」なんです。

──全国制覇、ですか。

私たちが「キャリアのインフラ」になることを考えたとき、今の受講生の7割は都市部に集中しています。でも、私自身が滋賀県の出身なのでよく分かるのですが、機会格差や賃金格差といった課題は、地方の女性こそが最も直面しているんです。

この課題を解決するため、今後2、3年で地域でのサービス展開を強化するうえで、各自治体との連携が不可欠だと考えています。例えば、国の補助金と自治体の支援を組み合わせ、その地域に住む女性は実質無料でサービスを受けられるスキームを広げたい。

さらに、スキルを身につけた方々を地元の企業様とマッチングさせることで新たな雇用を生み出し、中小企業を元気にする。そんな構想を描いています。

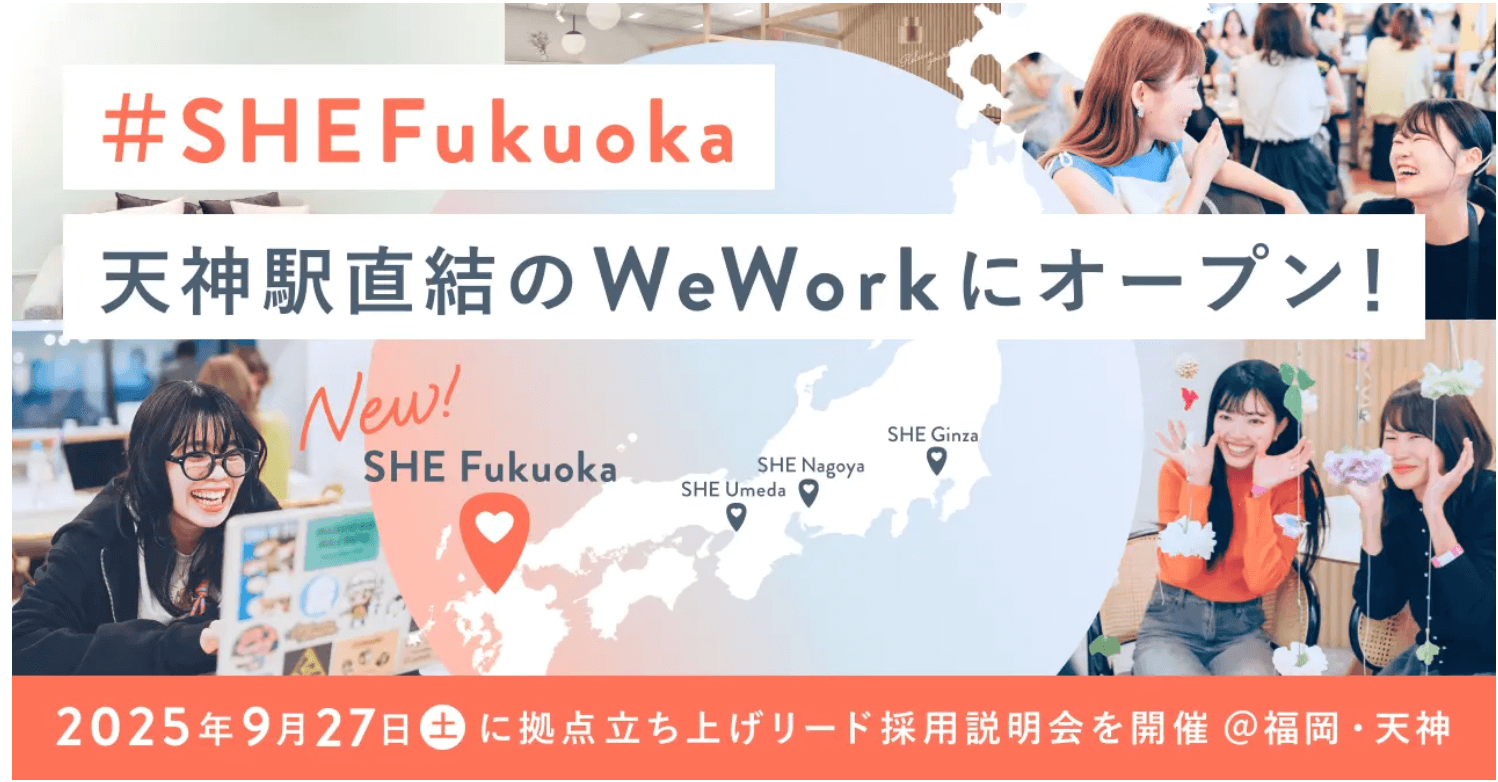

その具体的な第一歩として、2025年11月中旬に、九州エリアでは初となる福岡の新拠点をオープンします。今回の受賞と福岡拠点開設を機に、全国各地へ女性の挑戦と成長の機会を届け、地域から社会全体を変えていく事業成長を加速させていきます。

1601602025年秋冬、九州エリア初となる拠点「SHE Fukuoka」を天神駅直結のWeWorkに開設予定。4年ぶりとなる新拠点で、九州の女性がキャリアを描けるコミュニティ創出を目指す(画像出典:SHE株式会社)

1601602025年秋冬、九州エリア初となる拠点「SHE Fukuoka」を天神駅直結のWeWorkに開設予定。4年ぶりとなる新拠点で、九州の女性がキャリアを描けるコミュニティ創出を目指す(画像出典:SHE株式会社)

経営者が今日からできる「第一歩」とは

──今回の経験も踏まえ、改めて政策を経営に反映する重要性をどのように感じていますか。

政策と連携する選択肢は、スタートアップこそ「オプション」として持っておくべきです。うまく時流に乗ることができれば、売上が2倍になるような、事業の潮目を大きく変えるインパクトを生み出せます。

ただ、補助金ありきで事業を伸ばすのは「諸刃の剣」でもあります。補助金や政策だけに頼るような「一本足打法」にならず、あくまで有効なオプションの一つとして経営視点で情報をキャッチし続けるのが大切だと考えています。

──「最初の一歩」として、まず何をすればよいでしょうか。

まずはメディアで世の中の大きな動きをキャッチアップすること。そして、もう一つは総理が代わったタイミングや、定期的に発表される政府の「骨太の方針」(※)を読み解くことをおすすめしたいです。

(※骨太の方針:内閣府が毎年6〜7月頃に発表する「経済財政運営と改革の基本方針」の通称。政府の経済政策や次年度予算編成の全体像を示す、重要な基本方針のこと。)

そこから自社の事業に関係しそうなキーワードをいくつかピックアップし、「これ、うちの事業にどう活かせるだろう?」と役員で議論してみる。まずは、それだけで全く違う視点が得られるはずです。

また私自身、最初は本当に政策に関する知識も人脈もありませんでした。そんな状態からでも、PoliPoliさんのような、霞が関や行政に対する民間の解像度を上げてくれるプレイヤーの力を借りて、ここまで視野を広げることができました。

「自分の事業は関係ないかも」と思っている経営者の方こそ、ぜひその第一歩を踏み出してほしい。その小さな一歩が、新しい景色を見るための大きなきっかけになるはずです。