「教育を受ける権利」とは、個人が教育を受ける権利を持つことを指します。

日本国憲法26条によれば、すべての国民は、法律に定めるところにより、その能力に応じて、教育を受ける権利を有するとされています。無償で教育を受けることができることも、教育を受ける権利に含まれます。

本記事では「教育を受ける権利」についてわかりやすく解説します。

1、教育を受ける権利

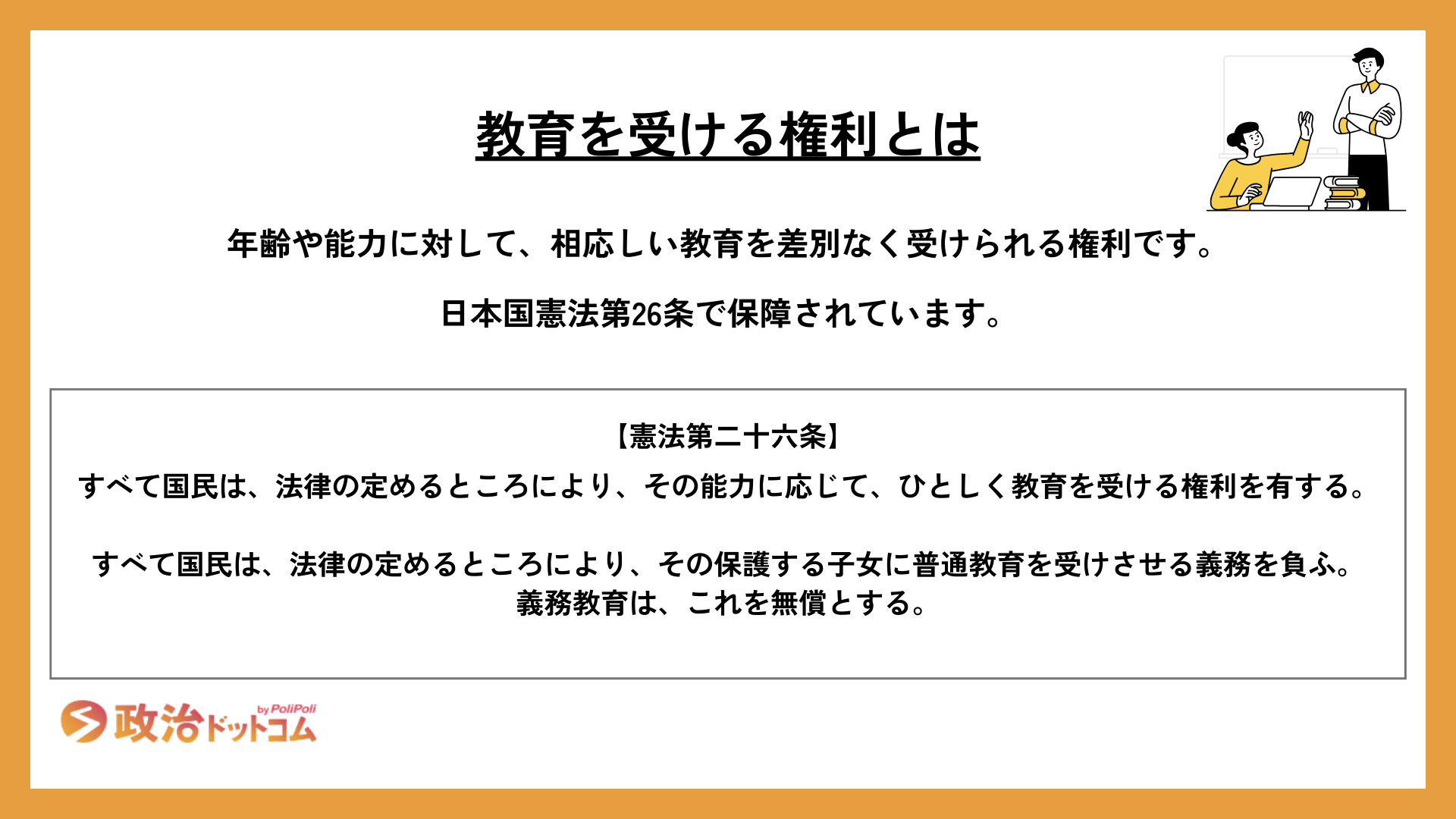

まずは条文の内容を確認しておきましょう。日本国憲法第26条では、以下のように規定されています。

(第1項)すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

(第2項)すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

引用:日本国憲法

第1項では教育を受ける権利の原則的内容、「年齢や能力に対して相応しい教育を差別なく受けられるということ」について述べるとともに、第2項でそれを実現するための”親の義務や、義務教育の無償”について規定しています。

このような内容を持つ教育を受ける権利は、国民が国家に対して「実質的な平等」を求める権利(これを社会権といいます)の一種に分類されます。

社会権については以下の関連記事で解説しています。

社会権とは?4つの権利を判例・学説と共にわかりやすく解説

「実質的な平等」とはどういう意味かというと、以下の通りです。

子供の教育環境を整えるためには多額の金銭が必要になるため、潤沢な教育予算のない家庭と経済的に余裕のある家庭とでは、子供が受けられる教育に大きな差があります。

これを国家がそのままにした場合、教育環境の格差はどんどん広がっていきます。

そうならないために国民は国家に対して「最低限これだけの教育環境を整えてください」と要求することができるのです。

憲法は本来国家が国民の生活に立ち入らないことを約束させるためのものですが、社会権が問題になる状況においては、国家による国民への介入を求める根拠となる場合があります。

憲法が保障している教育を受ける権利の内容を、さらに具体的に読み解いていくと、以下のような権利が認められるかどうかが問題となっています。

- 学習権:教育を受ける権利を「子供を主体として考えた場合」に、どのような権利内容が認められるか

- 教育権:教育を受ける権利を「教育を授ける側の人(親や教師)から考えた場合」に、どのような権利内容が認められるか

この部分については「4、教育権の所在」で詳しく解説していきます。

2、義務教育無償について

憲法第26条第2項では、義務教育の無償化について規定しています。

「義務教育」とひとことで言っても、その具体的な内容はさまざまです。

例えば、教科書や給食代は無料なのか、社会科見学や修学旅行にかかる費用はどうなるのか、などその人の考え方によって「義務教育」の範囲は広くなったり狭くなったりする可能性があるからです。

教科書代金負担請求訴訟

最高裁判所は「義務教育の無償とは、授業料をとらないという意味」と判断した判例があります(義務教育教科書費国庫負担請求事件)。

これを受けて、教育基本法第5条でも義務教育について授業料を徴収しない旨を定めています。

(第4項)国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

引用:教育基本法

逆にいえば、授業料に含まれない教科書代金や給食代その他の費用は有償であっても憲法違反ではないということです。

ただし、この裁判が問題となった後、国は教科書代を無料とする法律(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律)を立法するに至っています。

憲法問題は、このように立法措置によって争点が解消されることがよくあります。

3、外国人の教育を受ける権利について

教育を受ける権利をめぐっては、「外国人に教育を受ける権利は保障されているのか?」ということも論点となります。

この点については、我が国の政府も批准している「児童の権利に関する条約第28条」において、条約批准国に「初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする」ことを求めています。

また、日本政府が批准している「国際人権規約」の社会権規約13条においても初等教育の義務化・無償化が求められています。

最高裁の判断としては、在留外国人の人権の範囲が争点となった1978年の「マクリーン事件判決」が参考になります。

この判決において、最高裁判所は「基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」としています。

つまり外国人の教育を受ける権利も認められているという結論が出ています。

その一方で、「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎない。」とし、日本国民と同程度の権利が認められるわけではないという立場をとっています。

4、教育権の所在|判例

子供に教育を授ける立場の人は親と教師が考えられますが、こうした人たちが「子供にどのような教育を受けさせるか」を自主的に決めることができるかどうかは重要なテーマです。

これを教育権の問題と呼びます。

教育権が問題となった裁判例としては、「旭川学力テスト事件」があります。

1956年から1965年にかけて行われた、国の「全国中学校一斉学力調査」を阻止しようとした反対派が公務執行妨害罪などに問われた裁判です。

子供に教育をする教育権は「国」にあるのか、「教師」にあるのか、また子供を主体として考えたときに全国学力テストは適切なものなのか、という学習権と教育権の所在が争われました。

結論としては「教師には教育の内容を決める自由が認められるものの、その範囲は合理的な範囲で制限される」と判断し、学力テストの実施を認めました。

その一方で、「国家は学校の教科科目や授業時間など、教育内容の大枠を定めることができるが、過度の介入はすべきではない」と折衷的な判断をしたことも注目されます。

つまり国の介入は無制限にはできない、ということが司法により判断されたのです。

この裁判が終わった後、学力テストはしばらく中止されていましたが、2007年からは全国学力・学習状況調査が再度実施されるようになりました。

新しい学力テストにおいては、教育活動の結果を検証する具体的な方策担っている一方でテストの結果によって校長や教職員、学校の予算に反映する仕組みを検討する自治体(大阪市など)が出たことから、過度の競争が生まれることを懸念する意見もあります。

参考:旭川学力テスト事件

教育を受ける権利に関するQ&A

Q1.教育を受ける権利とは?

教育を受ける権利とは、「国民が国家に対して教育に関する制度を整えるよう要求する権利」のことをいいます。

日本国憲法第26条で保障されている権利です。

Q2.実質的な平等とは?

子供の教育環境を整えるためには多額の金銭が必要になるため、潤沢な教育予算のない家庭と経済的に余裕のある家庭とでは、子供が受けられる教育に大きな差があります。

これを国家がそのままにした場合、教育環境の格差はどんどん広がっていきます。

そうならないために国民は国家に対して「最低限これだけの教育環境を整えてください」と要求することができるのです。

Q3.外国人に教育を受ける権利は保障されている?

この点については、我が国の政府も批准している「児童の権利に関する条約第28条」において、条約批准国に「初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする」ことを求めています。

まとめ

今回は「教育を受ける権利」の具体的な内容について解説しました。

この記事が、みなさんにとって教育について考えるきっかけとなれば幸いです。

『ポリスタ』で公開されている教育関連の動画

『ポリスタ』は、自民党議員と若手の有識者が政策に関するディスカッションや対談を行うクロストーク番組です。是非以下の動画もチェックしてみてください。