「国内総生産(GDP)」とは、国内で一定期間生産された財とサービスの付加価値額の総和を指します。

言葉だけを見ると難しい印象を受けますが、国内総生産(GDP)とは国内で生み出された利益の合計、と説明すればわかりやすいかもしれません。

今回は以下についてわかりやすく簡単に解説します。

- 国内総生産(GDP)とは?

- GDPの計算方法

- 日本のGDPはどれくらいなのか

- 国内総生産(GDP)と国民総所得(GNI)の違い

- GDPに関する日本の課題

本記事がお役に立てば幸いです。

経済について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

経済とは?経済状況の測り方・指標・関連省庁について簡単解説

1、国内総生産(GDP)とは?

国内総生産(GDP)とは「一定期間その国で生産された財とサービスの付加価値額の総和」です。

今どれだけ国に経済力があるのかという目安がGDPになります。

GDPはGross Domestic Productが略されたもので

- Gross=合計

- Domestic=国内

- Product=生産

を意味し

- 四半期毎(約3か月ごと)に発表される「四半期別GDP速報」

- 年に1回発表される「国民経済計算確報」

のそれぞれが内閣府の経済社会総合研究所から発表されます。

四半期別GDP速報は短期的景気国民経済計算確報は長期的景気を計る目安です。

また同時に、前年と比べて景気がどのくらい良くなったのか(または悪くなったのか)を判断する「経済成長率」も発表されます。

2、GDPの計算方法

ここでは、GDPの計算方法を紹介します。

(1)GDP

GDPの算出には「Y=C+I+G+(X-M)」の計算式が使われます。

それぞれの意味は

- Y=GDP

- C=民間消費

- I=民間投資

- G=政府の支出(公共事業)

- X=輸出

- M=輸入

となり、計算式に当てはめると

「GDP=民間消費+民間投資+政府の支出+(輸出ー輸入)」

となります。

(2)名目GDP

名目GDPとは、物価変動を反映して計算されたGDPのことです。

名目GDPは生産数量に市場価格をかけて導き出されるため、価格が倍になるとGDPも倍になります。

つまり、価格に重点をおいて計算するのが名目GDPです。

しかし、価格が上がっているからといって、経済の規模が大きくなっているわけではないため、名目GDPの解釈には注意が必要です。

参考:名目GDP 野村證券

(3)実質GDP

実質GDPとは、価格変動を反映しないで計算されたGDPです。

物価の変動が反映される名目GDPに対して「実質GDP」では物価の変動が反映されません。

「実質GDP」では、生産数量に変動を反映しない価格をかけて導き出されるため、価格が倍になっても生産数量が変わらなければGDPは変化しません。

つまり、生産数量に重点をおいて計算するのが実質GDPであると言えます。

(4)経済成長率

経済成長率とは、GDPから計算される、経済規模の拡大スピードのことです。

経済成長率は

「(当期GDPー前期GDP)÷前期GDP×100」

で導き出すことができます。

非常に簡易化した具体例で、名目GDPと実質GDPによる経済成長率の違いも見てみましょう。

前期の生産数量=10、前期の価格=5とした場合、前期の名目GDP・実質GDPはともに「10×5=50」となります。

その後、当期の生産数量と物価が2倍になったとすると

- 当期の名目GDP:「20×10=200」

- 当期の実質GDP:「20×5=100」

となるのです。

この値から経済成長率を計算すると

- 名目GDPの場合:「(200ー50)÷50×100=300%」

- 実質GDPの場合:「(100ー50)÷50×100=100%」

となります。

実質GDPでは価格変動が反映されないため、物価上昇が起きると、名目GDPによる経済成長率の方が高くなると言えるのです。

この物価の変動が良い意味で起きたのか、悪い意味で起きたのかは時期によって異なるため(いわゆるインフレとデフレの良し悪し)、国の経済成長率を計る目安には物価の変動が反映されない実質GDPを使うことが一般的です。

3、日本のGDPはどれくらいなのか

昨今不景気に関するニュースをよく耳にしますが、日本のGDPはどれくらいなのでしょうか?

日本の順位と国民1人当たりの名目GDPから、日本の経済力を見てみましょう。

(1)日本の順位

2022年の名目GDPランキングを見ると、日本の名目GDPは4兆2,335億3,800万ドルです。アメリカ、中国に次いで第3位となっています。

またこの順位は実質GDPでも変化はなく、1位アメリカ、2位中国、3位日本の順となっています。

参考:世界の名目GDP 国別ランキング・推移(IMF)

参考:世界の実質GDP 国別ランキング・推移

(2)国民1人当たりの名目GDP

次に、国民1人当たりの名目GDPのデータを見てみます。

内閣府の発表によると、2021年度の日本の1人当たりの名目GDPは3万9803ドルです。

国民1人当たりの名目GDPとは、名目GDPを人口で割った数のことです。

国民の生産性や豊かさをより細かく把握することができます。

国別GDPで3位だったにもかかわらず、1人当たりのGDPはOECD加盟国(主要な先進国が加盟している経済同盟のこと)の中で20位とかなり低い順位になっています。

この原因には企業の長時間労働や残業による従業員の疲弊などが挙げられ、政府には働き方改革などによる対応が求められています。

4、国内総生産(GDP)と国民総所得(GNI)の違い

国民総所得(GNI)とは、国民が国内外から1年間で得た所得の合計です。

GNIはGross National Incomeの略で、それぞれの単語は

- Gross=合計

- National=国民の

- Income=所得

を表し、GDPが国の生産性を示す一方で、GNIは国の儲けを示していると言えます。

近年のグローバル化とともに、GNIは国の豊かさを示す指標として注目されているのです。2019年における日本のGNIに関しては

- 日本のGNI:5兆2663億1100万ドル(世界ランキング3位)

- 1人当たりのGNI:4万1513ドル(世界ランキング10位以下)

となっています。GNIにおいても国別と1人当たりで順位に差が開いてしまっているのです。

参考:国民総所得(GNI)の高い国 外務省

参考:1人あたりの国民総所得(GNI)の多い国・地域 外務省

GDPは国内に限定されるため、このGNIを導き出すことによって世界を舞台に日本経済がどのような影響を及ぼしているのか把握することができます。

また、GNIは観光業界の収益にも深い関係性があり、コロナ禍による外国人観光客の減少によって日本経済が大打撃を受けたことは言うまでもありません。

このGNIには安倍元首相も注目し、アベノミクスの成長戦略の中で1人当たりのGNIの引き上げを提言したことでも有名です。

5、GDPに関する日本の課題

国内総生産(GDP)に関わる今後の課題とされるのが、少子高齢化です。

GDPは国の生産性を計る目安ですが、少子高齢化により労働人口が減少し、高齢者(非労働人口)が増加するため、GDPの落ち込みが懸念されています。

少子高齢化の対策としては

- 経験豊富な高齢世代に、労働力として再活躍してもらう

- 非労働人口を占める女性の社会進出を促し、労働力を増やす

などが挙げられ、同時に人口に頼らず国としての生産性を上げるために

- どの国にも負けない特化した産業を発展させ、国際的な需要を高める

- 海底資源を開発し、輸出産業を開拓する

などの成長戦略も提言されています。

少子高齢化については以下の関連記事でより詳しくご紹介しています。

少子高齢化とは?人口減少が招く社会問題を簡単解説

PoliPoliで公開されているお金関連の取り組み

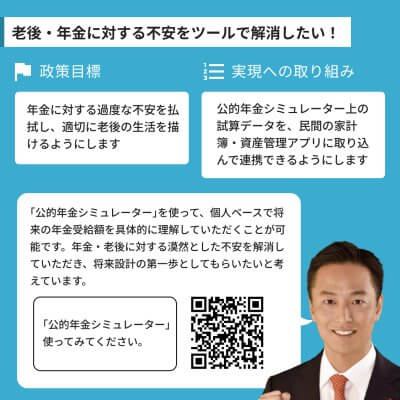

誰でも政策に意見を届けることができる、政治プラットフォームサービス「PoliPoli」では、老後・年金に対する不安をツールで解消したい政策について、以下のように公開されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。

PoliPoli|老後・年金に対する不安をツールで解消したい!

(1)老後・年金に対する不安をツールで解消したい政策の政策提案者

| 議員名 | 村井 英樹 |

| 政党 | 衆議院議員・自由民主党 |

| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/3Or29mOLgoahAWUnTTg9/policies |

(2)老後・年金に対する不安をツールで解消したい政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

- 年金に対する過度な不安を払拭し、適切に老後の生活を描 けるようにします

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

- 公的年金シミュレーター上の試算データを、民間の家計簿・資産管理アプリに取り込んで連携できるようにします

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

GDPに関するQ&A

Q1.GDPは何の略?

GDPはGross Domestic Productが略されたもので、以下を意味しています。

- Gross=合計

- Domestic=国内

- Product=生産

Q2.GDPはいつ発表される?

GDPは内閣府の経済社会総合研究所から以下のタイミングで発表されます。

- 四半期毎(約3か月ごと)に発表される「四半期別GDP速報」

- 年に1回発表される「国民経済計算確報」

Q3.GDPの算出方法は?

GDPの算出には「Y=C+I+G+(X-M)」の計算式が使われます。

まとめ

今回は「国内総生産(GDP)」についてご紹介しました。

GDPは国の生産力を示す1つの指標に過ぎませんが、その意味を知ることで、ニュースで耳にする内容も一歩進んで理解できるようになるかもしれません。

内閣府のページではGDPの統計データを誰でも閲覧できるので、暮らしやビジネスにぜひ役立ててみてください。